中国社会科学生产方式:来自教育财政领域的观察[1]

王 蓉[*]

摘要:本文首先提出了我国社会科学生产方式的体制学和动力学分析的概念,在此基础上提出一个“四性混合”即涵盖政治性功能、行政性治理、学术性策略和技术性条件的分析框架,继而应用此框架分析了历史上发生的三个真实研究事件——也即“4%政策目标”提出背后的研究事件、与“4%政策目标”相关的公共教育支出统计可比性研究和一个关于公共教育支出占GDP比例的国际文献综述研究——以阐明我国教育财政研究的知识生产过程的影响因素。本文最后讨论了关于中国教育财政研究的自主知识体系构建和研究范式问题的初步思考。

关键词:社会科学; 生产方式; 教育财政; 4%政策目标

为我国教育经济学研究做出重要贡献的厉以宁先生曾经说:“经济学的发展好比一场接力赛跑。你们接过的这一棒,是上一代人多年艰苦探索的成果。你们这一棒跑得怎样,历史将会做出评价。”[2]北京大学教育学院创建人汪永铨先生曾经说“中国社会科学研究太落后了”,他对于我辈学者出国留学给予了极大的支持,期待我们借鉴“他山之石”改变这种落后的状况。北京大学中国教育财政科学研究所(下文简称“教育财政所”)指导委员会主任闵维方教授在2020年向我们提出了一个严肃的问题:“作为中国第一个专门研究教育财政的研究所,你们认为教育经济学和教育财政研究是什么关系?”闵维方教授在1980年代末为中国带来了现代教育经济学的基本框架体系,从此教育经济学作为一个独立学科才在北大得到系统与完整的发展(丁小浩,2020)。

在教育财政所成立18年之际,笔者首次为研究生开设“中国教育财政研究导论”一课,企图系统梳理这些年的学术体验和学术思考,也想借此机会回答上述师长们的问题。我们这一棒跑得如何?我们这一代改变了中国社会科学研究的哪些方面?我们是否在中国教育财政自主知识体系建设和研究方法创新方面有所突破?目前面临着哪些困难和挑战?当下虽仍然有积累不足之虞,可是对于过往做严肃的总结和反思已然非常迫切,不然不能明晰未来的学术之路。

作为这一系列思考的开篇,本文首先提出了中国社会科学生产方式的体制学和动力学分析的概念,在此基础上提出一个“四性混合”即涵盖政治性功能、行政性治理、学术性策略和技术性条件的分析框架,继而应用此框架分析了历史上发生的3个真实研究事件——“4%政策目标”提出背后的研究事件、与“4%政策目标”相关的公共教育支出统计可比性研究和一个关于公共教育支出占GDP比例的国际文献综述研究——以阐明我国教育财政研究的知识生产过程的影响因素。本文最后讨论了关于中国教育财政研究的自主知识体系构建和研究范式问题的初步思考。

一、中国社会科学生产方式:一个分析框架

(一)社会科学生产方式的体制学

提出中国社会科学生产方式这一概念,直接的启发来自于李洁非、杨劼所著的《共和国文学生产方式》,他们的相关阐述与笔者一直关注的中国社会科学的组织与制度问题密切相关。

所谓“文学生产方式”,李洁非、杨劼(2011)将其定义为特定条件下文学的运行机制与原理,而文学生产方式研究就是关于文学制度、文学运转方式的研究。王蓉(2009)在《公共教育解释》一书中即关注到,马克思和亚当·斯密都曾经提出,除了国民劳动3个部门对应的农民、制造业者和商人这些经济性的劳动行业与职业,还存在着哲学家、诗人、牧师和教授,马克思说,“哲学家生产观念,诗人生产诗,牧师生产说教,教授生产讲授提纲”(马克思,1998)。那么,哲学家如何生产观念?诗人如何生产诗?牧师如何生产说教?教授如何生产讲授提纲?这些生产过程在不同的历史条件下是受着怎样的因素的影响?

在《共和国文学生产方式》的命题之下,李洁非、杨劼两位学者提出了“文学体制”这一概念,指出文学体制是适应社会经济政治背景、条件的,由法律、国家意识形态加以规定后形成的,由一定的思想、一定的制度和一定的组织3个方面构成。首先,文学体制的思想,是以国家政治观念和法律为基础,就其本质来说是对于国家关系的认识的反映。其次,文学体制依托于一定的制度,包括文学出版(发表)的审查、文学劳动报酬(收益)和有关文学劳动者权益的规定等。文学体制的第三个重要层面,是对文学生产者的管理。在多元政治—市场经济社会下,文学生产貌似由市场需求自行调节一切,这也就是市场体制下的文学生产方式。而在社会主义政治经济条件下,文学生产则进入了一种组织化状态,尤其表现在创作队伍的组织建设和对文学生产者实行统一管理这几个方面,这也可以说是政府管理体制下的文学生产方式。在此基础上,李洁非、杨劼提出共和国文学体制具有两大特征,一是组织化,二是计划性。所谓组织化,主要是通过作家协会这样一个官方机构,对文学劳动者进行统一管理,使文学生产者成为由国家财税负担的专业工作人员,他们遵照文学体制的思想、制度从事创作。所谓计划性,是将文学生产纳入国家控制,从题材的确定、创作方法和风格等艺术细节的官方规定、作品出版发表之前的审查、对出版单位和刊物的领导直至文学产品的销售,进行资源的配置和创作监管(李洁非,杨劼,2011)。

“体制”这一概念及其应用在科学知识生产的文献中有着更加深远的历史积淀和更加丰富的国内外文献。约瑟夫·本-戴维(Joseph Ben-David)(2020)在其经典著作《科学家在社会中的角色:一项比较研究》一书中指出,1700年前后,英格兰科学有别于其他国家的关键之处在于,科学在英格兰是体制化的。体制化的含义包括几个方面,其中包括存在着一套调控该领域活动的行为规范,且与实现这种活动有别于其他活动的目标和自主性相一致。一种社会体制就是一项被这样体制化了的活动。联系我国现实的相关思考,李正风等人指出科学体制包含了4个要素:第一,在价值观念方面,确立科学知识生产的独立价值,表明科学作为一种社会建制存在的意义;第二,在制度安排方面,形成与科学知识的产生、传播与应用相适应的社会秩序,包括科学家和工程师的行为规范,与科学活动相关联的激励措施等制度安排;第三,在组织设计方面,建立进行科学研究活动的组织系统,包括学会、研究院、工业实验室、国家实验室、大学等组织形式;第四,在物质基础方面,形成科学活动所必要的物质支撑体系,包括科学研究所需要的资金投入,以及仪器设备与基础设施等(李正风,尹雪慧,2011)。

上述这些阐述与笔者近年来关于我国社会科学的组织与制度特征的思考密切相关。笔者在2016年发表的《中国智库“胥吏化”问题研析》(王蓉,等,2016)一文中曾提出一些初步的思考,指出我国的社会科学体系是一个有严密组织的体系,其组织化和计划性以一些明确的行政性主体为核心展开,这些行政性主体通过期刊、学会和课题等多种制度将相应的组织化和计划性安排放大到覆盖了包括大学之内的社会科学研究者。其中,课题的产生与分配是行政性主体对于社会科学研究产品的需求传达,也是资金支持的重要方式。期刊发表是研究产品报送、评审与公开的一种机制。学会为研究产品的需求者和供给者提供了联系网络和组织平台。与李洁非、杨劼关于文学体制面临的转型期问题分析类似,笔者也观察到社会科学受到同样影响,例如中国学者越来越为国际发表这样的评价所牵引,即便如此,维系既有的社会科学生产的体制的力量仍然是主导性的,并且在不断加强。

总而言之,社会科学生产方式体制学是关于社会科学的“谁”组织、“谁”计划、“谁”支持的研究,以及这些“谁”主体通过怎样的具体的制度安排,达成了建立社会科学研究的组织系统的目的,形成了相应的组织规范,使这一系统按照既定的价值与功能运行。借鉴李洁非、杨劼关于多种体制处置的分类,也即采用市场与政府二分法作为社会科学生产方式的体制的基本分类(李洁非,杨劼,2011),我国可以称为是政府管理体制下的社会科学生产方式。

(二)中国社会科学生产方式的动力学

提出中国社会科学研究的动力学这一概念,是对于迈克尔·吉本斯(Michael Gibbons)等学者所提出的《知识生产的新模式:当代社会科学与研究的动力学》等相关阐述的延伸。众所周知,吉本斯等人先是提出传统的知识生产模式也即模式 1 是学科内部的知识生产模式,通常由学术专家和研究机构主导,强调学科的专业性和学术界的内部规范。在知识特性方面,知识产生在学科专家和研究团体之间的封闭交流中,强调学术认可和学科规范。在组织形式方面,通常在学术部门、研究院所或实验室内部进行,侧重于学科内部的专业化和专业分工。在传播方式方面,知识的传播主要通过学术期刊、会议和学术讲座等传统方式进行。

以知识生产模式1的讨论为起点,吉本斯等人继而提出了知识生产模式2与知识生产模式3等。呼应于前文所说的社会科学生产的体制学讨论,吉本斯等人提出的知识生产模式2和3中的多主体参与及其角色阐述值得特别关注。

吉本斯对于模式2的界定是基于模式1和2的差异做出的。他指出,在模式1中,设置和解决问题的情景主要由一个特定共同体的学术兴趣所主导。而模式2中,知识处理是在一种应用的情境中进行。模式1的知识生产是基于学科的,而模式2是跨学科的。在模式2的多主体参与方面,他的阐述包括,“这种知识之中面临不断的谈判、协商,除非而且知道各个参与者利益都被兼顾为止。这就是应用的情境”(迈克尔·吉本斯,等,2011,第 5页)。在研究的议程设置和优先排序方面,在模式2中,不断增多的利益集团或者关系集团,要求在政策议程设置以及随后的决策程序中有他们的代表。社会问责渗透到生产的整个进程之中。这反映在对于研究结果的阐释和传播中,还体现在对于问题的定义以及对于研究的优先次序的设置上。在质量控制方面,对于模式2来说存在一种更加综合的多维度的质量控制,需要适用于知识生产的应用进程中的多方利益(迈克尔·吉本斯,等,2011,第4—9页)。在知识贡献的归依方面,模式2同时包含实践和理论两方面的贡献,不能否定它对知识的贡献,但是其贡献不一定是对学科的贡献,也无法在当前的学科版图上进行定位(迈克尔·吉本斯,等,2011,第6—31页)。

在吉本斯的框架基础上,后续学者又陆续提出了知识生产模式4等理论。有必要指出的是,这些知识生产模式之间并不是从模式1到模式2到模式3等彼此递进的关系,而是并存的关系,不同的模式可能适用于不同情境、不同领域的知识生产活动。

结合上一节所述的社会科学生产体制学分析,应用上述知识生产模式的框架,可以看到中国社会科学有一个特殊的复杂性值得进一步的关注和学术审视,那就是国家和政府主体的作用与角色问题。从社会科学生产的动力学角度看,国家和政府必然是社会科学生产的多个参与的利益相关者之一。其参与研究问题的提出、参与研究过程和成果的问责和评价,以及研究产出直接转化为这些主体相应的具体个人与机构的默会知识和可嵌入知识,构成了社会科学的基本应用情境。而从社会科学生产方式的体制学角度看,国家和政府与其他知识生产主体并不是平等关系,并不能用多个参与主体之一的角色来刻画这类主体。换言之,在我国背景下,国家和政府是社会科学生产体制的主导,国家和政府与社会科学研究者彼此之间的权力关系,以及围绕这些关系而建立起来的制度体系,是理解和分析我国社会科学生产方式所必须聚焦的问题核心,而这在已有的针对中国社会科学存在的问题与现象的分析文献中尚没有得到充分的应有关注(乔晓春,2017)。

(三)中国社会科学生产方式:一个分析框架

如何分析中国社会科学生产方式?在上述讨论基础上,本文以“四性混合”的分析框架(图1),即涵盖政治性功能、行政性治理、学术性策略和技术性条件4个维度的分析框架。现实中的社会科学发展问题以及某种社会科学发展的愿景都是由这4个维度的结构性要素所影响的结果。

第一个维度是社会科学研究在思想和价值观方面的“政治性功能”及其具象化的体现。我国政府的官方文件明确指出,加快构建中国特色哲学社会科学,首先要解决“举什么旗、走什么路”的问题。这是对于我国的社会科学的功能本质是政治性功能的最好诠释。这种政治性首先在于哲学社会科学对于整个社会以及个人的思想的塑造能动作用,直接涉及人的价值形成、是非标准、世界观、人生观。这种塑造性必须是以正确性为基础的,而正确性的判断来自于政治性主体。其次,社会科学本身即具有立场性和阶级性。如经济学家刘伟所说,人类要正确认识社会,其基础是要确立正确的世界观、价值观和方法论,并以此形成对于社会认识的科学体系。人们对社会运动发展历史的进步性、公正性、必然性等价值判断尺度和标准会产生严重分歧,这种价值标准和尺度的对立体现了阶级性的差异(刘伟,2021)。第三,一些应用性场景强的社会科学研究本身直接构成了国家的政治生活和公共政策的组成部分。公共政策就其根本是基于各种不同价值观的人群的政策建议、通过一定的政治程序而达成的妥协结果。而与公共政策相关的研究产品究其本质是将代表性个人或代表性群体的关于国家、关于社会等的抽象价值观转变为具体的思想产品包括决策咨询产品的过程。

第二个维度是社会科学研究的“行政性治理”。这也就是在国家的治理体系中,如何设计和安排具体的行政性主体为代理人,通过具体的行政性手段和制度,达成社会科学研究的组织化和计划性的目标。例如,显而易见的是在我国社会科学的治理体系中,直属于中央宣传部的全国哲学社会科学工作办公室是一个重要的执行性主体。其主要职责包括:(1)负责督促落实中央关于哲学社会科学工作的决策部署,分析研判全国哲学社会科学发展状况并提出工作建议;(2)负责组织制定国家哲学社会科学发展战略和中长期规划,研究制定实施有关专项规划;(3)负责联系协调全国哲学社会科学队伍和研究力量,组织实施哲学社会科学创新工程、人才工程等相关工作;(4)负责联系协调全国性社会科学学术社团,加强对社团建设和重大活动的指导管理;(5)负责组织开展国家高端智库建设工作,协调推动中国特色新型智库建设;(6)负责管理国家社会科学基金,组织基金项目评审和成果转化应用等工作;(7)负责完成中央宣传部交办的其他事项。[3]我国强有力的社会科学的行政性治理是确保其政治性功能的基础。在这一中央级领导机构之下,形成了完善的地方级和部门性的哲学社会科学工作领导系统,如各个省的哲学社会科学工作办公室和教育部的全国教育科学规划领导小组。

在这一治理体系中,存在秩序分明、混合了党中央和国务院下属的执行性主体构成的执行体系。例如中国社会科学院主管学术期刊80余种。[4]而一些与国计民生有关的领域性的社会科学研究,则由对应于国务院各部门直属的研究机构作为重要执行主体。例如,在财政领域,财政部直属的中国财政科学研究院负责中国财政学会的运作,并负责主办《财政研究》。在教育领域,教育部直属的中国教育科学研究院主办《教育研究》这一期刊,而《财政研究》《教育研究》被指定为财政研究和教育研究领域的首选权威期刊。

第三个维度是社会科学研究的“学术性策略”。这一概念来自约瑟夫·本-戴维。他在《科学家在社会中的角色:一项比较研究》(约瑟夫·本-戴维,2020,第93页)一书中强调指出,学术性的以实验为基础的策略和学术共同体的形成之间存在直接的互为因果的关系,这是一个非常有趣的观点。他认为,若是没有对实验方法的一致性意见,就不会出现一个自主性的科学共同体。实验的学说对于科学家来说是一种“有效的行为策略”,对那些采用的人来说,在兴趣一致的限定领域,它是一种明晰交流的媒介,一种推理和证伪的方法;这种策略让实践者们感觉到属于同一个共同体。科学家们可能对同一个主题提出若干竞争性观点,感受到相互切磋进步,哪怕尚不存在一致接受的理论。他们不必再像之前一个历史时期的哲学争斗那样,分成几个派系,在不断扩大和分散的前沿上互相攻击。

在著名经济学家刘伟的相关阐述中,哲学社会科学的学术性策略是被置于科学性和阶级性的张力中加以讨论的。他指出,哲学社会科学具有阶级性,因而具有相应的价值取向。但作为科学,其最基本的功能又在于从一定的科学问题出发,以一定的范式和方法展开逻辑的分析,以求得对问题的证实或证伪,从而发现问题背后的规律。但是,如何把这种价值指向性的标准与科学阐释的能力有机统一起来,也就是说,哲学社会科学的阶级性与科学性的统一,是一个重要的也是具有特殊性的问题。对社会运动发展历史的进步性、公正性、必然性等价值判断尺度和标准会产生严重分歧,这种价值标准和尺度的对立不仅体现阶级性的差异,而且使哲学社会科学的科学性难以衡量,或者说难以像自然科学那样运用同样的科学尺度去衡量(刘伟,2021)。

第四,社会科学研究的“技术性条件”。这包括在物质基础方面,形成社会科学活动所必要的物质支撑体系,包括研究所需要的资金投入、数据平台、研究的仪器设备与基础设施等。对于大多数学科而言,研究数据、设备、相应的成本和资源的可得性包括使用权限都具有相当的重要性,是做研究的必备基础,也意味着具备一定的研究资金成了研究者初入独立研究的前提条件。社会科学诸多领域的研究必须具备一定的资金投入以获取设备与数据等诸如此类的技术性条件是重要的常识,著名案例也屡见不鲜,但是在中国却未能获得充足的政策关注。例如,国内外的教育财政学者和教育经济学者几乎每个人都耳熟能详的被称为开辟了美国公共教育研究发端的“科尔曼报告”,其所依据的数据来自一个巨大的全国性抽样调查,涵盖了4000所学校、66000名教师和近60万名一年级、三年级、六年级、九年级和十二年级学生。[5]正如狄金森(Eliza- beth Evitts Dickinson,2016)在一篇回忆文章中所详细描述的,这样一个巨大的全国抽样调查背后是巨大的资金和人力投入,以及来自科尔曼(James Coleman)本人及其团队的针对数据储存和分析的技术的不断改进。

下文将依据上述分析框架(以下简称为“四性混合”框架)分析三个在历史上发生的真实研究事件,在此过程中尝试进一步阐述该框架的应用。

二、从陈良焜先生的《回忆“百分之四”政策目标的提出》谈起

1993年中共中央和国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》中正式提到:“逐步提高国家财政性教育经费支出(包括:各级财政对教育的拨款,城乡教育费附加,企业用于举办中小学的经费,校办产业减免税部分)占国民生产总值的比例,本世纪末达到百分之四……”这就是我国几乎所有教育财政研究者都耳熟能详的“4%政策目标”。

众所周知的是,这项重要的教育政策的提出,是以厉以宁先生为首、包括陈良焜先生等在内的一群北京大学、北京师范大学和多个兄弟院校、研究机构的学者的研究成果为基础的。

陈良焜(2021)先生的《回忆“百分之四”政策目标的提出》一文极其清晰、完整地再现了整个研究过程和从研究成果到国家政策的演变过程。这一过程作为分析对象,非常典型地反映了我国教育财政研究的政治性功能、行政性治理、学术性策略和技术性条件的“四性混合”特征。

第一,较为典型地反映了在教育财政研究中,我国社会科学生产方式的“行政性治理”特点,即“行政性”主体具有直接组织和管理相关领域的社会科学研究的行政职能,“学术性”的研究活动往往是由“行政性”主体直接发动和组织的。

根据陈良焜(2021)先生描述,1982年国家制定和实行国家哲学社会科学研究“六五”规划,其中教育科学要重点立项研究教育与经济的关系。全国教育科学规划领导小组最后决定该项目由多个单位共同承担,由北京大学厉以宁教授担任项目组组长。项目的名称最终采用了厉以宁的意见,即“教育投资在国民收入中的合理比例和教育投资经济效益分析”。时任教育部党组成员的计划司司长张健同志兼任全国教育科学规划领导小组组长。这里体现了前文所述相关的“行政性”主体本身即具有组织和管理相关领域的社会科学研究的行政职能。

第二,“4%政策目标”这一研究项目较为典型地反映了教育财政研究的“学术性策略”和“技术性条件”的重要性,特别是对于经济计量方法应用的自觉意识、以关键数据为基础的研究过程,和对于统计口径等技术性细节的高度敏感。简要来说,与“4% 政策目标”相关的定量分析是用经济计量模型方法,研究了在经济发展水平一定的情况下,政府支出的教育经费占国民生产总值比例的国际平均水平。这些研究主要以国别为分析单位,在研究中采用国际机构的数据。在经济计量方法方面,选择人口规模较大的国家为样本,以公共教育经费占国民生产总值的比例为因变量,以衡量经济发展水平的人均国民生产总值为自变量进行回归分析。根据得出的回归模型,模拟当我国人均国民生产总值达到某一水平时,相应的公共教育经费占国民生产总值比例的国际平均值是多少(陈良焜等,1992)。

陈良焜(2021)先生回忆说:“在项目中,有多个子课题从不同角度利用多种方法对我国教育经费拨款的合理界线进行了探讨:有国际比较分析,有国内历史现状分析,也有建立模型做经济计量分析。我当时是北京大学经济学系的副教授,由于我的学术背景是统计计量分析,厉以宁教授就要求我从统计计量的角度对教育经费的合理界线给出定量的结果。于是,由我和西南交大的贾志永、北京大学的章铮组成‘教育经费在国民生产总值中所占比例的国际比较’课题组(简称国际比较课题组),承担该子课题的研究,这是和‘4%政策目标’关系最密切的一个子课题。”

陈良焜(2021)先生接着在回忆文章中描述了此项研究采集数据的艰苦过程。他特别提到课题组成员用了3个月的时间,用手抄的方式先后从联合国教科文组织、世界银行和国际货币基金组织的年鉴中收集了大概100多个国家从1961—1980年共20年的各种相关数据。课题组又到国家统计局去咨询请教,并以国家统计局意见为基础推算了我国1980年、1981年、1982年人均GDP数值。我们这一代的后辈学者,在学生时代几乎都有跟着老师去抄录上述类似数据的经历;在后来都有每过几年就要使用更新数据复制上述定量分析的研究任务。可以说,学习和掌握这些数据和定量分析方法是现实中的教育财政研究第一课。在陈良焜先生等人采用经济计量分析方法之前,我国的教育研究领域还鲜少采用这样的“学术性策略”;而在陈良焜先生等人采用该方法之后,加之“4%政策目标”研究所取得的重大现实影响,掌握一定的经济计量分析方法及熟悉相应的数据系统逐步成为了教育经济学和教育财政研究者的“学术共同体”的普遍性规范。

第三,这一研究项目从研究成果向国家政策的转变过程体现出我国教育财政研究的学术性成果直接成为政策动员依据、而行政性主体直接依据学术性成果进行政策动员的双向互动特点。

该课题组的相关学者包括厉以宁先生本人屡次在著述中说明,从严格的理论意义上来说,上述的国际比较研究并不能直接说明教育投入的“合理比例”是多少。但是如果承认现实合理性的存在,也就是世界范围内的教育与经济社会发展基本上是相适应的,国际平均水平可以当作是一种重要的决策参考(秦宛顺,厉以宁,1992)。对于这一项目来说,研究成果的完成与将之转化为决策依据的行动几乎是无缝对接的。

根据陈良焜(2021)先生的描述,国家教委的同志将学术研究本身要求的严谨和科学的表述、诠释,如“公共教育经费占GDP的比例随着经济水平的发展而增长”“人均GDP=800美元的经济发展水平的国家所对应的公共教育经费占GDP比例的平均水平是4.06%”转化为“以发展中国家这个比例的平均值4%作为20世纪末我国公共教育经费比例的政策目标”这样的较为简明的政策语言,进而依此展开了长达数年的政策动员努力。

在这一过程中,又穿插有学术背景的精英同时利用政治身份直接参与政策动员的事件。这其中最主要的就是厉以宁先生。根据陈良焜(2021)先生的叙述,厉以宁除了直接给中央领导写报告阐述自己的观点外,还曾以该研究成果为依据和一些代表在“两会”中联署提出增加教育经费拨款比例的提案,从而扩大了这项政策目标的影响力。

第四,教育财政研究对应于在中国治理体系中,在行政部门之间、央地政府之间存在张力的领域。

在“4%政策目标”制订过程中,其首先凸显的是行政部门之间的张力关系。陈良焜(2021)先生用了“7年艰难博弈”来描述“4%政策目标”相关的磋商过程,而相关者主要是两个国务院系统的行政性主体,即国家教委和财政部。

在相关回忆中,特别值得关注的是陈先生再次显示了他严谨求实、客观冷静的北大人的学术态度。他指出,在他主持的国际比较子课题的结论出来后,有人提出,GDP是整个社会创造的财富,并不都在政府手中,而且是事后测出来的,所以用公共教育经费占GDP的比例做指标政府无法运作。政府能够操作的是财政支出,考察政府对教育的努力程度,用公共教育经费占财政支出的比例更合适。他回忆道:“事实上,我们子课题组的成员也确实用这一指标做过回归分析,企图寻找其中的规律,但遗憾的是并没有成功。究其原因,主要是各个国家的财政体制差异太大。有的国家是小政府,财政支出少,教育经费在财政中的比重很大;有的国家是强势政府,经费开支很多,军费开支很大,教育经费比例就偏低。所以教育经费占财政支出的比例与国家经济发展水平不存在相关关系”。我们作为后辈学者应该认识到,这一研究结论实际上也是某些部门对“4%政策目标”持保留意见的学理性依据。

根据陈良焜先生的回忆,当时一些国务院相关部委关于“4%政策目标”的讨论,除了对“4%”这个比例有争论外,争论还集中在公共教育经费的内涵上。最后财政部门提出了国家财政性教育经费的概念,即在我国背景下,国家给予教育的经费不仅仅是财政预算内的开支,还应该包括城乡教育费附加、企业用于举办中小学的经费、校办产业减免税部分。国家教委对此给予正面回应,这终于使得长达7年的磋商过程有了结果,“4%政策目标”逐步被接受。

对于这场争论, 当时分管教育工作的副总理李岚清同志在他的回忆录中写道:“《中国教育改革和发展纲要》中提出:财政性教育经费要达到国民生产总值的4%和每年教育经费支出要达到财政支出的15%。但当时国家教委与财政部门对此问题的看法分歧还比较大,我也曾力图进行协调解决,未能如愿。我认为与其这样耗费时间争论下去,不如换个思路,先从能够做到的和当前迫切需要解决的问题入手。我相信经过若干年的努力,4 % 这个目标是能够达到的,并不像过去有些同志说的——是根本不可能实现的。”从学者的角度来说,这一段话是很有价值的研究史料,也就是分管教育工作的副总理撰文叙说他未能如愿解决行政部门间的分歧。而这两个部门之间的分歧,最后多少是以采用技术性手段——根据中国特色提出了国家财政性教育经费的概念并界定了其技术性口径——为基础而得以部分解决。

三、回忆与反思公共教育支出统计可比性研究

与上述历史事件有关,教育财政所成立伊始,我们这一代学者很快就亲身体会到中国教育财政研究的行政性、学术性、技术性和政治性“四性混合”的某些特点。笔者描述和分析的第二个历史上发生的真实研究事件是教育财政所在成立后第二年受财政部和教育部委托并完成的“公共教育支出统计可比性研究”。关于这项研究的立项依据,笔者后来根据与委托方的讨论,记录在该课题的成果也即2008年公开出版的《公共教育支出统计的可比性研究》(王蓉,魏建国,2008)一书中:

我国“4%政策目标”的制定——印度也如此——以国际比较方法为基础,直接参考和使用了国际机构汇集和公布的相关数据进行简单的比较分析或经济计量分析,因此这些数据本身在很大程度上决定了相关政策研究的结论。对于这样的政策分析,最为关键的问题就是,是否应该毫无疑义地采用这些数据,因为各国的公共教育支出的可比性本身是一个有待回答的问题。首先,如果各国的公共教育支出统计是以统一的概念、相同的操作性指标、高度一致的收入和支出科目体系等为基础,则可比性成立。……其次,由于“4%政策目标”的制定以国际机构汇集和公布的数据为主要依据,这些国际机构的数据采集工具和各国向之上报数据的实际做法也值得深入分析。

课题组从以下几个方面开展了研究:首先对国际机构有关公共教育支出可比性的研究、以及这些机构出版的有关公共教育支出统计的国际标准的文献进行分析和梳理。这时我们发现,UNSCO、OECD等国际组织实际上一直在致力于建立公共教育支出统计口径的国际标准。特别是20世纪90年代,OECD、UNESCO和Eurostat制定了专门手册,即《UOE数据采集手册》(UOE, UNESOCO-UIS/OECD/EUROSTAT),指导各国正确报告可供国际比较研究的数据。另外,《OECD国际比较教育统计手册》也是非常权威的文献。课题组进而完成了10个国家的公共教育支出统计体系的个案考察。在如上一系列研究的基础上,提出了完善我国公共教育支出统计体系的政策建议。相关的课题成果为后续我国政府相关部门对于全国教育经费统计年报系统的不断完善提供了研究支持和参考资料。

一开始,笔者及课题组成员将该研究简单认定为一个纯粹的学术性研究项目,相关的学术性策略是非常简单的,也就是将国际机构认定的和各国的公共教育支出统计的收入和支出科目体系及数据采集工具搞清楚并完整地呈现给政府部门的决策者而已。然而,一路做下来,发现问题的复杂性远远超出预期。表1是该研究的研究矩阵。

表1 公共教育支出统计可比性的研究矩阵

|

|

|

第三步:完善我国教育财政统计体系的政策建议 |

教育的定义与范围:哪些层级、类别和形式的教育、培训活动被纳入(或排除)在统计中(外) |

|

|

|

教育机构:哪些类型和功能的机构被纳入/排除在统计之内/外 |

|

|

|

教育产品和服务:哪些类型和性质的教育产品和服务被纳入/排除在统计之内/外 |

|

|

|

按照教育收入来源分类的统计科目体系,包括公共教育支出的统计口径和指标 |

|

|

|

按照教育支出分类的统计科目体系,包括经济分类和功能分类的科目 |

|

|

|

其他棘手问题的具体统计处理(例如:资本性投入的贷款本金偿还和利息支付) |

|

|

|

我们在研究过程中认识到,这样一个看似简单的应用性研究项目,其研究基础却是学术界关注的基础理论问题,最基础的无过于何谓“教育”。国际机构针对教育经费统计的讨论,首先是关于教育自身的外延和内涵及其操作性的定义。我们翻译的2006年版《UOE手册》对于教育的界定是根据《国际教育标准分类》(ISCED 97)而确定的。ISCED 97指出教育是“旨在为学习而设计的有组织性的、有持续性的交流活动”。这一定义的核心是“有组织性”和“有持续性”。在此基础上,ISCED 97按照纵向(教育层级)和横向(教育导向)两个维度定义和界定教育体系及其各个组成部分,继而对于容易产生歧义和具有复杂的可比性问题分别加以说明并特别指明应排除在统计之外的特例。

就我国决策者关注的统计问题,这一研究验证了“天下并无新鲜事”,世界各国都存在着这样那样的容易产生的可比性问题。例如,《UOE手册》根据对各国情况的摸底调查后规定,由教育部以外的其他部门所组织的教育项目,如果该教育项目的主要目的是为个人的教育发展并符合相关的操作性规定,则应被纳入统计。根据欧盟2001年《UOE数据采集覆盖范围快速调查报告》,教育部门之外的5个部门被发现是最为主要的部门:劳动部门、农业部门、国防部门、内务部门和卫生部门。

正是与上述管理部门相关的关于修订我国教育经费统计体系的研究建议在公开后,引发了最多的分歧和争议。修订后的我国教育经费统计基表填报单位改为:“各级各类学校、幼儿园及教育行政单位、教育事业单位、党校、社会主义学院、行政学院、国家会计学院、其他涉及教育性支出的机构等。”部分学界同仁对于增加了“教育事业单位、党校、社会主义学院、行政学院、国家会计学院、其他涉及教育性支出的机构等”提出异议甚至于对于我们课题组的学术独立性产生了批评和怀疑。

作为该课题的负责人,笔者个人起初认为怀疑者不过是对于我们的学术操守和研究成果了解不足,因此对相关争议不必置评。然而,随着近年对于中国教育财政研究的行政性、学术性、技术性和政治性“四性混合”的某些特点有了更加深入的体会和认识后,我们对于这些针对自己的相关批评和怀疑有了更多的理解。

首先,这一研究项目本身就是陈良焜先生所说的当初国家教委和财政部最后是采用技术性手段——根据中国特色提出了国家财政性教育经费的概念并界定了其技术性口径——为基础而解决了彼此之间的分歧的后续。其本身仍然承载着一直以来围绕着“4%政策目标”的行政性张力,并不是单纯的技术性问题。

其次,教育部门和教育服务提供者的关系在中国背景下具有一定的特点,这不能用上文所述的国际上的普遍发现和通行统计做法来加以遮掩。作为研究者,这些年产生了一个越来越清晰的认识是我国的教育部门具有为教育领域筹集资源的行政职能,包括围绕这一职能进行广泛的政治动员的任务,而建立健全我国的全国教育经费统计体系的最重要目的就是监测在全国和地方层面为教育筹集了多少资源。与此同时,教育部门又对我国占极大多数的教育服务提供者具有管理职能。两者结合起来,教育部门所管辖的教育服务提供者是筹资覆盖的主要对象,在某些同志心目中自然而然也就对等构成了教育经费统计覆盖的唯一合理性对象。

十余年后反思这一过程,笔者认为还有几个突出的问题值得更加广泛的关注和深入的讨论。

首先是关于这一研究的技术性条件,即相关的全球的教育经费数据及数据背后的统计体系和各国的可比性分析资料,几乎完全是由几大国际机构提供的。无论是在UNESCO,还是世界银行,亦或OECD,存在着大量专门从事数据采集和分析的技术官僚,他们的工作汇集成的有关世界各国教育的事业发展和经费投入的数据库成为了全球公共品,是相关国际比较研究不得不倚重的研究基础。在这些看似技术性的工作成果背后,是国际机构的巨大的规范性作用,它们从制定关于教育的标准、到制定教育分级分类的标准,到制定什么纳入、什么不纳入公共教育支出的标准,这些标准的制定过程与其作为一个主体的政治议程和意识形态诉求是完全一致的。在接受这些国际化标准的同时,我们也接受了这种规范施加于己的合理合法性。更进一步的,这些国际机构采用的全球影响策略与它们所拥有的这些研究基础设施是密不可分的,如从1960年代开始UNESCO即依据世界各国公共教育支出占比的数据和分析发出了各国应提高教育投入充足性的呼吁和OECD依据PISA测试对于各个参加国的教育系统的排名。有趣的是,相对于其他国家,中国对于国际机构的这些教育治理策略显示出了超出其他国家的敏感性和接受性。

由此生发出去,可以进一步观察到教育财政研究所依托的技术条件性的关键作用。当下,对于这个研究领域来说最为核心的是全球化的各国的教育财政数据、教育产出数据、各国国内的各个地区的公共财政数据和各级各类学校的教育财政数据,这些数据多半是政府性主体或国际机构所直接采集和直接提供的。这些数据中有不少的最初目的主要是满足政府的管理功能,经由政府和学校的行政管理关系完成数据采集过程,进而通过一定的制度安排成为了教育财政和政策研究的学者必要的研究基础设施。对于国际数据,如OECD的《教育一览》中的公共教育支出数据,其采集过程包括OECD正式发函给我国教育部这样的依托国际机构—主权国政府机构之间关系的正式交流过程。还有一些数据,如《科尔曼报告》所依据的全国性抽样调查,其主体组织者实际上是美国健康、教育和福利部所属的教育办公室,科尔曼等学者作为签约社会科学家参与了这一大型项目,汇集了其研究发现的报告经由时任教育局长(commissioner of education)的哈罗德·豪二世(Harold Howe II)递交总统与国会,助理局长亚历山大· 穆德(Alexander Mood)同时说明教育办公室将提供该报告的所有数据给广大的研究工作者(Coleman et al ., 1966)。教育财政研究所严重依赖的上述技术性条件的特点,可能和教育财政研究所主要针对的问题的信息和数据,即各级各类教育主体特别是公私立学校的经费来源与支出行为及办学绩效在多大程度上应该被视为这些学校必须披露给学者和社会的当然义务有关。在这一点上,如果对于学校没有明确的规范,单纯依赖学者的努力是无法达成目的的。这一特点是否在别的教育研究乃至社会科学研究领域也存在,尚待进一步的讨论和交流。

上述这一客观现实必然影响行政性治理与学术性策略这两个维度的相关问题。如果大部分读者能够同意,教育财政研究属于应用情境极强的多学科交叉的知识生产模式2,那么应该可以依托社会科学生产的动力学的理论来继续下面的讨论。根据吉本斯所述,在知识生产模式2中,各个参与者利益都被兼顾本身就构成了该类知识生产的应用的情境,而利益集团或者关系集团,要求在政策议程设置以及随后的决策程序中有他们的代表是合理的,相应的社会问责渗透到生产的整个进程之中。显而易见,在教育财政研究领域中,政府是一个利益相关者,其在议程设置、质量控制和贡献归依方面的决策和作用在吉本斯的框架和阐述中都有着充足的合理性依据(迈克尔·吉本斯,等,2011)。但是,进一步结合我国社会科学体制学的分析,政府同时扮演着社会科学的治理者角色,那么在具体的研究过程中,他们之间存在着治理、被治理的权力关系,这样的结构性因素对于知识产生过程及其成果必然产生影响。如果加上本节所讨论的教育财政研究的核心技术性条件——研究数据和其他资源——也在很大程度上依赖于政府提供,那么这一关系的额外的复杂性则值得更加严肃的思考和讨论。

社会科学研究的技术性条件对于学术性策略和学术共同体形成的影响,对于研究选题和研究议程的决定性的关键作用,近几年多有学者从不同维度有所探讨。例如,根据留美学者刘璟的分析(刘璟,2022),美国教育财政研究的相关技术性条件的改变,在很大程度上导致了学术性策略的根本变革。2002年由布什总统推动的《不让一个孩子掉队法案》(No Child Left Behind Act)获得通过,该法案要求全美各州的每一个学区均要系统性收集学生学业表现数据,其中以标准化考试数据最具代表性。他指出,如此带来的教育领域系统性数据的涌现与经济学研究方法的引入,客观上造成了当下方法导向研究的大量出现。在2001年及以前,相较于其他社会科学,教育并非一个以证据为基础、需要严格分析的学科,更多的是在教育哲学层面的思辨分析。而随着《不让一个孩子掉队法案》的实施,各州根据法案要求都开展了大规模系统性数据的收集,在州和学区层面逐步积累了大量标准化考试数据,同时包括学校领导、教师和学生信息等学校行政管理数据不断涌现。数据的“井喷”式增长对教育政策研究方法上带来了两方面影响:一方面是数据的不断丰富,为以严谨因果推断为代表的经济学研究方法的引入提供了客观基础;另一方面是数据形式的多样化,也对研究分析方法提出了更高要求。在两方面的作用下,大量基于实验和准实验方法的教育研究不断出现。

与此相关,笔者的教育财政研究所同事们翻译了几位美国学者Conaway、 Keesler和 Schwartz (2015)关于美国教育部于2005年启动的“州纵向数据系统”(Statewide Longitudinal Data System,简称SLDS)的建设过程及其与学术界合作的具体做法。该系统特征包括:(1)监测、维护州范围内学生与教师数据及学区、学校层面数据;(2)收集每位学生从入学到进入职场的连贯数据,而非分阶段的数据孤岛;(3)为教育管理部门、研究人员提供及时、全面的数据,不止于州和联邦政府报告的用途;(4)数据开放共享给各利益相关者,包括学校、学生和家长以及研究者等。突出的州纵向数据系统包括密歇根州纵向追踪数据系统(MSLDS)、田纳西州学生数据系统(MeasureTN)和马萨诸塞州学生学术指标早期预警系统(EWIS)等。美国多数州纵向数据系统的开发研制,是为了第一时间向学区和公众公开共享数据,例如在2013年2月至6月间,马萨诸塞州学生学术指标早期预警系统(EWIS)有超过10,000次查询记录(2013年马斯诸塞人口数:6715,158)。

与此形成对照的是,国内学者已经深刻认识到数据这类条件性因素对于我国教育财政研究的巨大制约作用。袁连生教授2021年在“教育财政研究领域与薄弱环节”公开讲座中对比分析了中美在教育财政研究领域的研究分布情况,他将教育财政的主要问题划分为充足问题、公平问题和效率问题,这些问题也是教育财政研究的主要领域。就国外的研究,他依据《Journal of Education Finance》的刊发论文主题进行了分析,发现论文的研究领域分布是:效率问题研究的占比较高,占37%;公平问题研究其次,占27%;充足问题研究相对较少,占13%;其他研究23%。为探析我国教育财政研究领域的论文分布情况,他对《教育经济评论》和《教育与经济》近4年的教育财政相关论文进行简单的分析得出的结论是:有关效率问题的研究占19%;有关公平问题的研究占25%;有关充足问题的研究占31%;其他研究占24%。我国教育财政研究论文的数量最多的是充足问题研究,第二的是公平问题研究,第三的是效率问题研究,这与《Journal of Education Finance》刚好相反。这样的研究主题分布格局,袁连生教授指出,主要是数据条件导致的。他指出我国应加大研究力度的薄弱环节是教育财政效率领域,即基于产出/投入(成本)关系的效率研究。当下采用真实的学校产出,如学生发展水平、成绩、毕业率等的研究成果不足,原因在于数据基础建设落后(袁连生,2021)。

上述问题是如此重要,笔者计划专门撰文做进一步的分析。毫无疑问,目前一个非常清晰的割裂局面已经呈现,即我国教育财政研究的青年学者们较之前辈已经接受了更好的方法论训练,对于与国际同仁并行探索方法论的前沿有着更加旺盛的学术企图。然而由于我国教育财政研究的技术性条件的限制,学者们的研究选题不得不依据数据可得性而量体裁衣,大量研究并不能与中国教育现实中的主要问题相适切。

四、从一个关于公共教育支出占比的文献综述谈起

在2012年“4%政策目标”落地后,笔者曾经完成了一篇习作,题为《关于后“百分之四问题”的乱弹》。“乱弹”实际是一篇文献综述,因仅用作教育财政所内部学术讨论而戏称为“乱弹”。在12年之后,笔者也想借此文进一步讨论中国教育财政研究的“四性混合”特征中的“政治性功能”的相关问题。下文即摘自当年的“乱弹”,因在此仅做“引子”,文献综述部分未进一步更新,也请读者见谅。

自1970年代开始,发达国家的学者们已经开始研究为什么公共教育支出占GDP比例在各个同等经济发达国家中存在着差异,总结这些文献资料,有两个特点:第一个特点是这些研究多是由政治学学者完成;第二,这些研究基本上都是依托所谓民主政体中的党派政治理论为分析框架。

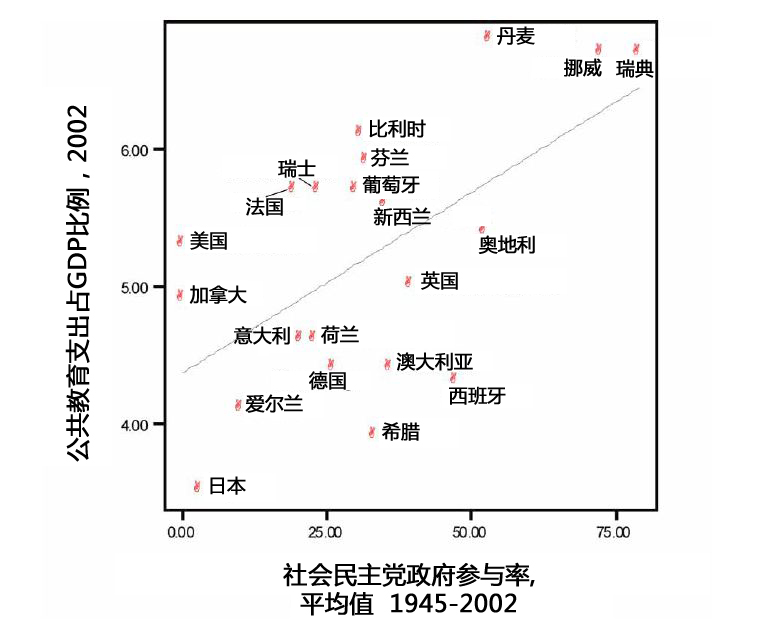

图2是德国学者布斯迈耶(Marius R. Busemeyer)在其2007年论文中所提出的(Busemeyer,2007)。图2直观显示:在OECD国家中,传统上偏左翼的社会民主党在政府中参与程度越高的国家,其公共教育支出占比也越高。

图 2 OECD 国家社会民主党政府参与率与公共教育支出占 GDP 之比

大量已有研究试图证明这样一个假设,就是右翼政党在政府中的参与,是一个重要的负面影响公共教育支出占比的因素。因为“右翼政党倾向于缩减公共支出,而左翼的社会民主党则更加慷慨”。对于这一差异最为简单的解释是,在西方的党派政治中,各个政党在公共政策上的立场与其选民基础有关。左翼政党的选民基础往往是中下收入阶层,他们被认为支持大政府、要求提供更加广泛的公共服务以及为此增加公共支出。且偏左翼政党更加倾向于采取“供给驱动”的公共政策,也即通过直接增加公共供给来提高基本服务的数量与质量。而右翼政党的选民基础是中上收入阶层,他们倾向于减税、控制政府支出以及以更加市场化的方式提供基本服务(Castles,1982)。

对于一个国家的公共教育支出占比的波动性变化,已有的研究也基本上都是以民主政体中的党派政治为基本的观察出发点。也就是说,在选举政治之下的执政党变换,被认为是最为直接的影响公共教育支出占比的因素。如安塞尔(Ben W. Ansell)提到的最为典型的国家——智利。该国在保守党当政时的1960年代公共教育支出占比为2.5%,在1970年代早期社会主义党人当政时该比例为4.5%,皮诺切特当政时该比例剧烈下降为2.5%,当偏左的社会民主党人拉戈斯政府当政时该比例又上升到4.3%(Ansell,2010)。

很多研究关注一个国家的政治体系中“否决点”和“否决行为体”的存在与其公共支出总量以及公共教育支出的关系。现有学术文献将“否决行为体”分为两类:一类是由国家宪法产生的、可以称之为“宪法否决行为体”,比如美国的参议院与众议院;另一类是在政治博弈中产生的,即“政党否决行为体”,比如意大利多党联合政府中的各个政党。如果某利益群体或某政党发起扩大公共(教育)支出的政策变革,否决行为体扮演了变革批准者的角色(田野,2011;Huber & Stephen,2001)。

除此之外,还有一些文献关注教育公共政策的政治动员价值。例如,美国学者麦吉恩(Patrick J. McGuinn)在其《“不让一个孩子掉队”及联邦政府的教育政策,1965—2005》(McGuinn,2006))一书中首先提出了这样的问题:为什么在美国这样一个联邦制的、宪法明确规定教育为各州责任、且素有反对大政府传统的国家,在过去几十年中,联邦政府在基础教育领域的介入越来越广泛、越来越具体?他的答案可以这样总结:由于教育公共政策具有极高的符号价值,因此各个党派都可将之作为政治动员的工具,这使得无论是共和党还是民主党当政,联邦政府对于教育的介入都有扩张的冲动。

回到本文讨论的中国社会科学生产方式的分析框架中,在前文有关“政治性功能”的部分,笔者提及了3个方面:社会科学的政治性功能首先在于其对于整个社会以及个人的思想的塑造能动作用;其次,社会科学本身即具有立场性和阶级性;第三,一些应用性场景强的社会科学研究本身直接构成了国家的政治生活和公共政策从动议到决策的组成部分。与这第三点有关,在12年后反思笔者此前所做的从政治学角度分析公共教育支出占比的文献,发现还有两方面的问题值得更进一步思考和讨论。

第一个方面就是教育内部的政治性问题。在过去十余年中,已经有西方政治学研究将教育内部的利益群体与西方政党政治直接联系起来,这其中最为突出的研究之一就是斯坦福大学政治学教授特里· 莫伊(Terry Moe)所做的关于美国的教师工会的研究。在题为《特殊利益:美国教师工会与公共教育》一书中,莫伊指出,美国的教师工会和民主党之间的长期联盟是这个国家教育政治的绝对核心,任何试图理解为什么美国教育改革遭遇失败的人都应该关注这一问题。美国的两个教师工会,NEA和AFT,拥有数百万的会员,每年都有惊人的资金用于竞选捐款和游说,同时他们拥有覆盖整个国家的极其发达的组织机构,使他们能够协调所有这些资源以实现他们的政治目的,因此“教师工会在任何公共政策领域都是最强大的利益集团之一。银行家们有很多钱。是的,律师也是。全国房地产经纪人协会、商会和许多其他团体也是如此。但是,从1989年到2009年,哪些群体——包括所有类型的特殊利益集团——是美国联邦选举的最大贡献者?答:教师工会。”(Moe,2011)他认为,教师工会支持那些打着改革标签的主流方法——更高的公共教育预算、对于教师的全面的加薪、更小的班级规模等等——这主要是因为这些标榜着改革的政策动议符合他们的群体利益。教师工会同时反对那些不符合其利益的政策动议,这导致美国的学校仍然没有按照儿童的最佳利益来组织(Moe,2011)。

莫伊的阐述显然给美国各种教育改革增加了一个重新审视的视角,而需要重新审视的也包括各种验证美国公共教育改革的公平、充足与效率效应的教育财政和政策研究。例如,莫伊指出当教师工会争辩说特许学校应该因为他们糟糕的成绩而受到反对时,其根本原因可能并不是特许学校的实际表现,而是因为特许学校给了孩子们在普通公立学校之外的选择,允许他们离开,并威胁到工会教师的工作。一言以蔽之,教师工会将他们的特殊利益包裹在关于公共利益的话语体系中(Moe,2011)。虽然莫伊再三强调他本人的该项研究仅仅是作为一个长年从事美国政治制度的学者的学术成果,他本人并无民主党和共和党的党派立场,但是他的这个以及类似的研究还是昭示我们:教育内部存在着一个巨大的、极容易采取集体行动的利益群体,也就是教师。在我国以及很多国家的公共教育支出格局中,教师和其他人员的薪酬占比都是超过50%的。这样的教育“内部性”政治因素是教育财政研究所无法回避的基本事实。那么,在我国,这样的问题是如何解决的?

因此,第二个方面的问题就是在我国的治理体系中,谁为公共教育系统中的利益群体代言,以及这如何影响了社会科学研究。根据已有的政治学文献,有的学者用碎片化权威主义模型(Fragmented Authoritarianism Model)(Lieberthal & Oksenberg,1988)刻画我国治理体系的特点。所谓碎片化权威主义模型,就是指各个官僚机构基于对自身利益的关注,自我强化与自我扩张的特性及“在其位谋其政”的本位主义,其在实际运行中包括政策讨论中,体现出了相对的独立性。另一群学者如王绍光、樊鹏(2013)则将我国的决策组织机制的特点总结为“共识型”决策,即政策过程是由各决策主体、社会团体和大众寻求广泛参与和一致同意的决策过程。各类群体以“开门”与“磨合”的方式参与到政策制定过程中来。实际上,在寻求上述共识基础上,重大的公共政策往往在中央最高决策层产生最后决定。

基于针对我国教育财政现象的观察,上述经典阐述存在一定的片面性。各个官僚机构并不仅仅是基于对自身利益的关注而采取了某种行为模式,而是他们在治理体系中本身即被设定为其所管辖的利益群体的代言人。而“共识型”的决策的核心功能之一就是协调、平衡各个部门所代言的利益群体的利益安置问题。那么这可能构成了在诸如教育财政研究领域的我国社会科学研究的动力学的基本情境。在美国,不同的利益群体—党派的合谋力量,本身构成了其社会科学研究的政治性功能。这些合谋力量分成不同派系,在不断扩大和分散的前沿上互相攻击,社会科学研究正是这些过程的自觉和不自觉的组成部分,但是在这种情况下学术性策略可能反而显得格外重要,即牵涉到利益群体—党派政治的社会科学研究,必须面对来自政治竞争对手的审视和批评,从而可能导致学术性的程序与数据的规范性水准的提升。在我国,如教师这样的广大的利益群体的利益代言问题本身也是首先通过行政治理体系解决的,其利益诉求首先也是通过行政治理主体所申发和协调的,在更高层次再经由《教师法》等类似法律法规加以规范,但是如此导致的社会科学研究所面临的外在政治性压力与国际同侪存在着本质的差异。

五、小结:中国教育财政研究的“四性混合”特征

上节综述的文献多是西方学者所为,其基本理论分析框架与我国的政治体制和治理体系的情况并不相符。但是,这些分析还是提出了新的看待“4%政策目标”相关的这类教育财政研究以及更加宏观的中国社会科学生产方式问题的视角。

第一,“4%政策目标”这一基于国际比较分析的研究发现,在过去几十年被直接用于了政策动员,因此被赋予了极高的符号价值。根据政治学学者的理论,这种依据国际比较的证据作为动员策略并不是偶然的。在全球视野下,采用国际制度、国际比较指标作为教育公共政策的社会动员工具是一种十分常见的做法。例如,田野曾经指出:国际制度重新分配了国内政治行为体之间的权力资源, 使否决行为体在政策过程中的地位下降, 从而使政策发起者的偏好更容易得到实现。就此而言, 国际制度在国内政治中发挥了权力再分配手段的作用(田野,2011)。

“4%政策目标”仅是一种采用国际比较研究成果作为社会动员工具的案例,但其背后的作用机理与上述分析是一致的。另外,也可以观察到这一政策动员的特点包括:有着对于教育的道义性目标和功能性目标认同的社会各界的参与,且以学者为核心参与者。值得指出的是,如果我们客观冷静地分析已有的中国学者——包括我们自己——对于“4%政策目标”的叙事话语,有些特别值得反思的发现。首先是学者们将此描述为一个自身从事的严谨的科学研究影响了政府决策的故事;其次,学者在发出这类政策呼吁时,往往有维护“道统”的传统姿态和占据了道义高地的自信。这带来一个值得进一步反思和分析的问题,就是在教育财政这类应用场景很强的知识生产模式2的研究中,学者对于其研究的政治性功能本身即具有一定的思想认同,从而其个人本身即是这一模式的自愿合作者、自愿合谋者,这当然也包括我们自己。

第二,在我国的政治体制和治理体系中,行政部门兼具政治性和行政性功能。笔者认为可以“盟主和监军”来刻画我国教育行政部门的特点。其政治性的功能可以比喻为“盟主”的角色,行政性的功能可以比喻为“监军”的角色。教育行政部门一方面是其管辖范畴内的学校、教师、学生等利益相关者向政府争取资金和其他社会支持的总代表,我们或可称之为“盟主”;另一方面,教育行政部门受党和政府委托,向这些学校、学生和教师等行使具体管理权,我们或可称之为“监军”。

从这个角度来看,财政部门也扮演了某种政治性的功能,就是在操作层面扮演了针对公共财政资源的竞争和诉求的否决行为体角色。但是这一行政性主体扮演这样的角色毫无疑问有着极大的挑战,其回应各个“监军”的财政资源诉求的策略,往往不得不走技术主义的路线,其决策表达往往不得不以技术性话语为主。围绕着“4%政策目标”的“艰难博弈”正是这两个主体的功能决定的。换句话说,这种政治性和行政性功能混合由行政性主体承担是中国治理体系的重要特点。当然,这种以行政性主体为主角的“博弈”是仅止于公众所见的过程,更高层次的政治性决策更为关键。

第三,我国的社会科学组织制度即行政性主体的行政职能包括管辖其管理领域相关的社会科学研究,这直接影响了社会科学研究领域的学术性主体的行为和整个的学术生态。

概要来说,在我国现有的政治体制和治理体系中,单一行政部门组织的社会科学研究往往直接与行政性管理举措和政治性政策动员工具结合在一起。行政性主体与学术性主体之间毫无“一臂之距”的制度安排,这使得我国的社会科学本质上并不仅仅具有政治性功能,同时在教育这样的领域,也成为了行政系统的治理工具。当然,这一观察结论是否适用于其他社会科学领域,值得进一步分析和讨论。

在中国场景下,“四性混合”的“混合”具有一些自身的特点。在世界各国,教育财政研究都具有很强的“利益代言性”属性。在中国的政治体制和治理体系中,“利益代言性”的相应主体并不是教师工会、家长委员会这样的教育直接利益相关者,而主要是其行政化的代言者。与此同时,对于公共财政资源竞争动议的显性的否决行为体也表现为行政性的主体。在中国的政治体制和治理体系中,教育财政对应于行政部门之间、央地政府之间存在张力的领域。凡是与这些张力对应的学术研究,几乎都遭遇到各部门、各组织的数据孤岛及其导致的技术性条件方面的严重障碍。这直接导致在教育财政研究的问题体系方面,我国与其他国家存在显著的不同。这也可以解释如教育财政所在内的所谓“智库”产生的根本原因,即存在严重数据障碍的领域,政府决策部门不得不设立一些“特许”机构以使之获得更多的数据和信息支持,从而提供政策咨询。

根据上述的分析,我们对于中国教育财政研究面临的困境、挑战及问题体系的国内外差异也许可以有更深入的认识。例如:就“4%政策目标”问题而言,这正是在中国背景下的最为重要和独特的教育筹资事件和教育筹资现象。虽然我国众多学者包括我们个人都多多少少作为“运动员”参与其中,这一事件和现象本身却几乎没有成为独立和严谨的教育财政研究的对象,“我们”的每次参与几乎都是混同于政策动员的带有明确目标导向的研究行动。其次,由于单一部门组织的教育财政学术性研究往往直接与行政性举措和政治性政策动员工具结合在一起,加上负责政策动员的行政性主体与负责政策研究的学术性主体之间往往存在着行政化的关系,迄今为止各个相关方对于研究的目的与动机的关注还是远远高于对于研究的程序与手段的重视,加之研究的技术性条件的严重缺失,这导致符合一般性的现代社会科学研究的程序与手段的规范意识在我们这个领域难以建立。

在2010年,笔者曾经写道:“在以学科为组成基石的大学之中,学者提出的研究问题更加为理论的建设、学科的发展、国际学术界的前沿潮流所左右。而直接因应政府要求所从事的政策咨询研究,其针对的问题往往是从政府和社会的角度来说需要优先得以分析、甚而需要优先得以采取举措的现实问题。学者的自发研究和政府主导的需求方驱动的研究的差异还在于,在自发研究中,我们或出于自己的兴趣,或囿于自身学科背景及理论工具不足的局限,或出于对研究方法与程序的严格要求,对于现实的急迫问题和突出矛盾可以选择回避。面对中国今日之教育现实的纷繁复杂与变化多端,面对因其体量巨大而导致的独特的矛盾和挑战,我们自觉或者不自觉地画出了自己宽阔的回避领地,因此也可能失去了提出与我们这个时代相称、与我们这个世界上最为庞大的教育体系相称的高段位的研究问题的机会。在从事政府主导的需求方驱动的研究时,回避的领地不得不大大压缩,政策咨询研究的问题的演变脉络较之学者的自发研究往往更加能直接地折射出这个时代的突出矛盾和问题,给予置身其中的人们更加广阔和真切的风景。”(王蓉,魏建国,2011)在十余年后的今天,笔者依然认为这些广阔和真切的风景提供了无穷的学术素材,而局限和困境本身也可以成为未来我们研究的创新动力。

参考文献

陈良焜. (2021). 回忆“百分之四”政策目标的提出. 取自: https://news.pku.edu.cn/xwzh/440f01a16226445484f4a89ddb4fa41e.htm.

陈良焜等. (1992). 教育投资比例的国际比较//秦宛顺, 厉以宁. 教育投资决策研究. 北京: 北京大学出版社.

丁小浩. (2020). 我职业生涯中的四位先生//陈洪捷, 李春萍. 学术之道——北京大学教育学科 40 年. 北京: 北京大学出版社.

李洁非, 杨劼. (2011). 共和国文学生产方式. 北京: 社会科学文献出版社.

李正风, 尹雪慧. (2011). 科学体制化的文化诉求与文化冲突——论科学的功利性与自主性. 科学与社会, (01), 123—132.

刘璟. (2022). 美国教育财政与政策研究: 前沿研究方法概览. 北京大学中国教育财政科学研究所 2022 年暑期学校内部讲稿.

刘伟. (2021). 论哲学社会科学的特殊性. 北京大学学报 (哲学社会科学版), (06), 5—11.

迈克尔·吉本斯, 等. (2011). 知识生产的新模式: 当代社会科学与研究的动力学 (陈洪捷、沈文钦等, 译). 北京: 北京大学出版社.

马克思. (1998). 经济学手稿 (1861-1863 年). 马克思恩格斯全集. 北京: 人民出版社.

秦宛顺, 厉以宁. (1992). 教育投资决策研究. 北京: 北京大学出版社.

乔晓春. (2017). 中国社会科学离科学还有多远? 北京: 北京大学出版社.

田野. (2011). 国际制度对国内政治的影响机制——来自理性选择制度主义的解释. 世界经济与政治, (01), 5—24.

王蓉. (2009). 公共教育解释. 北京: 中国财政经济出版社.

王蓉, 魏建国. (2008). 公共教育支出统计的可比性研究. 北京: 中国财政经济出版社.

王蓉, 魏建国. (2011). 中国教育财政政策咨询报告 (2005-2010). 北京: 教育科学出版社.

王蓉, 张文玉, 于洋. (2016). 中国智库“胥吏化”问题研析. 取自: https://ciefr.pku.edu.cn/cbw/kyjb/732916bcbe8e4d82888560a41d8f1ebd.htm.

王绍光, 樊鹏. (2013). 中国式共识型决策: “开门”与“磨合”. 北京: 中国人民大学出版社.

袁连生. (2021). 教育财政研究领域与薄弱环节. 北京大学中国教育财政研究所建所十五周年学术研讨会主旨发言.

约瑟夫·本-戴维. (2020). 科学家在社会中的角色: 一项比较研究 (刘晓, 译). 北京: 生活·读书·新知三联书店.

Ansell, B. (2010) . From the Ballot to the Blackboard: The Redistributive Politics of Education, Cambridge University Press.

Busemeyer, M. R. (2007). Determinants of public education spending in 21 OECD democracies, 1980–2001. Journal of European Public Policy, 14(4), 582—610.

Castles, F. G. (1982). The impact of parties on public expenditure. In F. G. Castles (ed. ) The Impact of Parties: Politics and Policies in Democratic Capitalist States, London, 21—96.

Coleman, James S, et al. (1966). Equality of educational opportunity. National Center for Educational Statistics, ED012275.

Conaway, C., Keesler, V., & Schwartz, N. (2015). What research do state education agencies really need? The promise and limitations of state longitudinal data systems. Educational Evaluation and Policy Analysis, 37(1,Suppl), 16S—28S.

Dickinson, Elizabeth Evitts. (2016). Coleman Report set the standard for the study of public education, https://hub.jhu.edu/magazine/2016/winter/ coleman-report-public-education/.

Huber, E. & Stephens, J. D. (2001). Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Policies in Global Markets. Chicago: University of Chicago Press.

Lieberthal, K., & Oksenberg, M. (1988). Policy making in China: Leaders, structures, and processes. Princeton University Press.

Moe, T. (2011). Special interest : teachers unions and America’s public schools. Washington DC: Brookings Institution Press, p. 8—9.

McGuinn, Patrick J. (2006). No Child Left Behind and the Transformation of Federal Education Policy, 1965–2005. Lawrence, KS: University Press of Kansas.

[1] 本文发表在《华东师范大学学报(教育科学版)》2024年第11期。

[*] 王蓉,北京大学中国教育财政科学研究所所长、教授,北京大学未来教育管理研究中心执行主任。

[2] 厉以宁先生 1995 年 6 月赠中国人民银行总行研究生部同学语。

[3] 全国哲学社会科学工作办公室网站,http://www.nopss.gov.cn/.

[4] 中国社会科学院网站,http://www.cssn.cn/qt/zgskygk/.

[5] 所谓“科尔曼”报告就是指 1966 年,美国社会学家詹姆斯·科尔曼(James Coleman)及其同事受美国政府委托研 究并最终发表的《教育机会平等报告》(Equality of educational opportunity report)。报告揭示了美国教育体系的种族隔 离并发现,与家庭背景相比,学校资源和设施对学生成绩的影响较小。