中国大学的科技成果转化能力:一些新的观点

闵亦杰[*]

摘要:近年来,一种较为常见的声音认为,中国大学科技成果转化效率较低:在“科学到技术”一段,大学科学研究的“需求导向”较弱,对后续技术开发的支撑力度不足;在“技术到产业”一段,大量大学专利缺乏价值,产业转化率较低。课题组发现,一些最新的学术研究针对大学科学研究的“面向需求”问题提出了相反的证据;自建数据库也显示,现行的主流大学技术转化统计逻辑可能不适应目前的制度背景。课题组产生如下的初步认识:

“科学到技术”一段:2015年前中国大学科学研究面向需求的能力确实较弱,针对此阶段的社会质疑声音具有合理性;但至迟在2020年,中国对于需求导向高质量科学成果的供给能力已有大幅进步。

“技术到产业”一段:在2015年《促进科技成果转化法》修法后,大量大学科技成果转化于校外(尤其是大学科学家的创业公司)发生;在该时间点后继续使用校内专利转让/授权率这一过时指标,是得出大学技术转化率低的主要原因之一。改用更合适的指标后,可发现2015年以来中国大学技术转化效率较高。

课题组建议,应建立以知识流动而非产权转移为核心的、以大学科学家而非成果本身为分析单位的、科学-技术-产业分段的科技成果转化观,作为理解中国大学科技成果转化活动的底层逻辑。在该底层逻辑之上,建议构建全面完整的大学科技成果转化数据库,作为验证上述初步认识的有力数据支撑,并进一步考虑如下的政策研究空间。具体而言:

教育行政部门和大学应该发挥更大主动性,帮助企业等产业主体更好地吸收大学科学知识,使大学科技“研有所用”。

尊重中国大学科学家校外转化的倾向,加强教育行政部门与大学对校外转化活动的服务,合理设计大学对校外转化收益的汲取机制。

科技成果转化是大学知识生产活动最终服务社会经济发展的必由过程,大致可以分解为“科学到技术”以及“技术到产业”两段。一些常见社会观点认为中国大学的科技成果转化效率偏低,具体认为:(1)中国大学难以大量生产面向需求的高质量科学知识,对后续技术开发的支撑不足;(2)大学技术开发成果的产业化前景暗淡,大量大学专利没有得到转化。课题组基于对最新文献的跟踪以及自主构建的多个数据库重新审视了上述观点,发现了一些新视角与初步证据。课题组建议构建更加完备的大学科技成果转化数据库,对上述初步观点进行更加全面、严谨的验证,进而引导社会形成对中国大学科技成果转化的正确认识。

一、中国大学面向需求的高质量科学供给能力正在提升

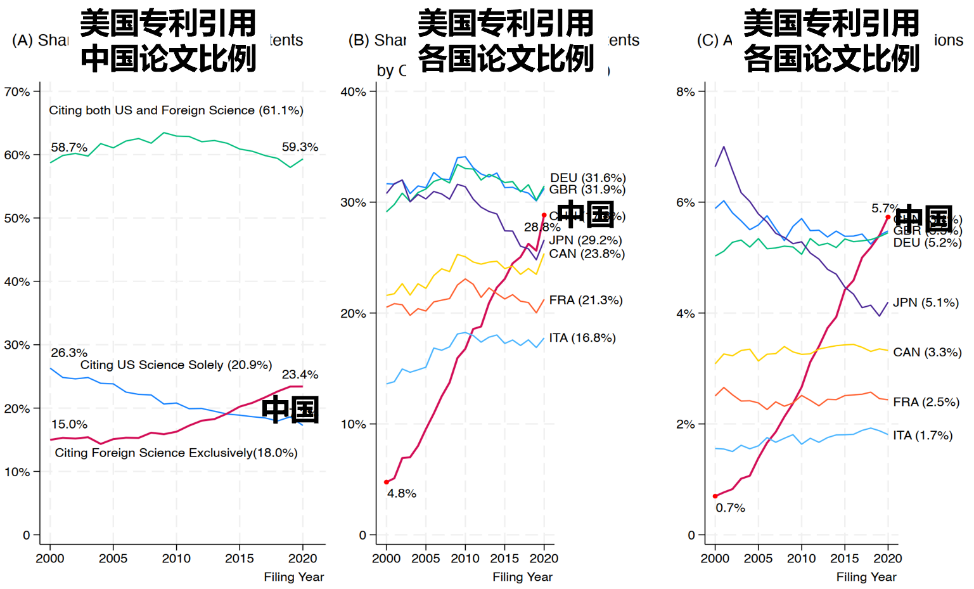

近年来,国际上研究技术创新的学者团队构建了全球范围内学术论文与专利之间相互引用的全面数据库[①],发现公司专利直接引用学术论文(即科学成果直接服务于技术进步)会获得更高的市场估值[②]。因此,各国学术论文被发达国家产业界(尤其是美国产业界)引用这一指标,就蕴含了处于技术领先地位国家的产业界对各国科学研究质量和需求导向程度的判断。后续研究[③]讨论了美国专利引用全球论文这一现象,发现在美国专利局2000—2020年间授权的全部专利中,有大约40%的专利至少引用了1篇学术论文(这也是后文使用“专利”一词时的指代范围)。其进一步对被引用科学研究的来源国进行分析,基本的结论包括:

在“科学-技术”转化过程中,我国需求导向的高质量科学供给能力不断提升。在2020年这一时间点,大约30%的美国专利引用了中国论文,这一数字是2000年的5倍。在2020年,仅引用美国论文的美国专利比例为17.3%,仅引用中国论文的比例为23.4%,同时引用两国论文的比例为59.3%。

基于国际比较的视角,中国学术论文已经成为美国专利最重要的引用来源。基于加权计算的口径,在2020年时点中国已经超过英、德、日成为美国专利引用外国学术论文的第一大来源国。而在2000年时点中国排名英、德、日等6国之后。这一结论提示,中国科学研究质量不佳的观点在较早一个时间段确属事实,但这一观点在2020年时间点上已经过时。

没有明显证据支持引用中国论文的美国专利质量更差。比较引用和不引用中国学术论文的美国专利,前沿研究发现引用中国论文一组专利的被引用次数更少但新颖性指标更高;由于专利的新颖性与被引用指标常难兼得,故不能直接认为引用中国论文的专利质量更低。

课题组提示,上述数字存在一定的统计口径不一致问题,但不太可能推翻基本判断,统计口径方面的问题包括:(1)上述中国论文的发表者不仅包括中国大学,还包括中科院或各国有企业研究院等单位,但后两者数量占比较低。(2)中国企业也可以在美国申请专利,此时仍是中国企业引用中国论文的情况,但数量占比不大。

二、中国大学科学家专利的校外转化现象

社会上一种典型的说法认为,中国大学科学家的专利申请行为主要服务于评职称的诉求,真正将专利进行产业转化(即从专利变为产品)的比例偏低。一个常见的论述来源于国家知识产权局发布的《2022年中国专利调查报告》,“企业发明专利产业化率为48.1%,高校发明专利产业化率为3.9%,科研单位发明专利产业化率为13.3%”。课题组通过自主构建(或构建中)的多个大学科学家信息数据库,发现前述说法存在较大偏见,主要原因是未将大学科学家校外转化的情况考虑进来。具体包括:

大学科学家校外创业现象普遍,其名下公司拥有专利数量可观,但很少直接由大学转让而来。课题组构建了包含12,920名副高级以上科学家的高校国家重点实验室(下文简称“国重实验室”)科学家创业数据库,其中31.2%有创业行为。该数据库的集成电路子库包含了1,561名科学家,其中43.5%有创业行为。以这些科学家的创业公司为统计口径,拥有至少一项专利的公司占37.5%,而拥有专利的公司名下平均拥有69.4项专利。其中,仅有12.53%的企业拥有由高校专利转让而来的或者与高校共有的专利,其余大部分专利是在创业公司框架下申请。

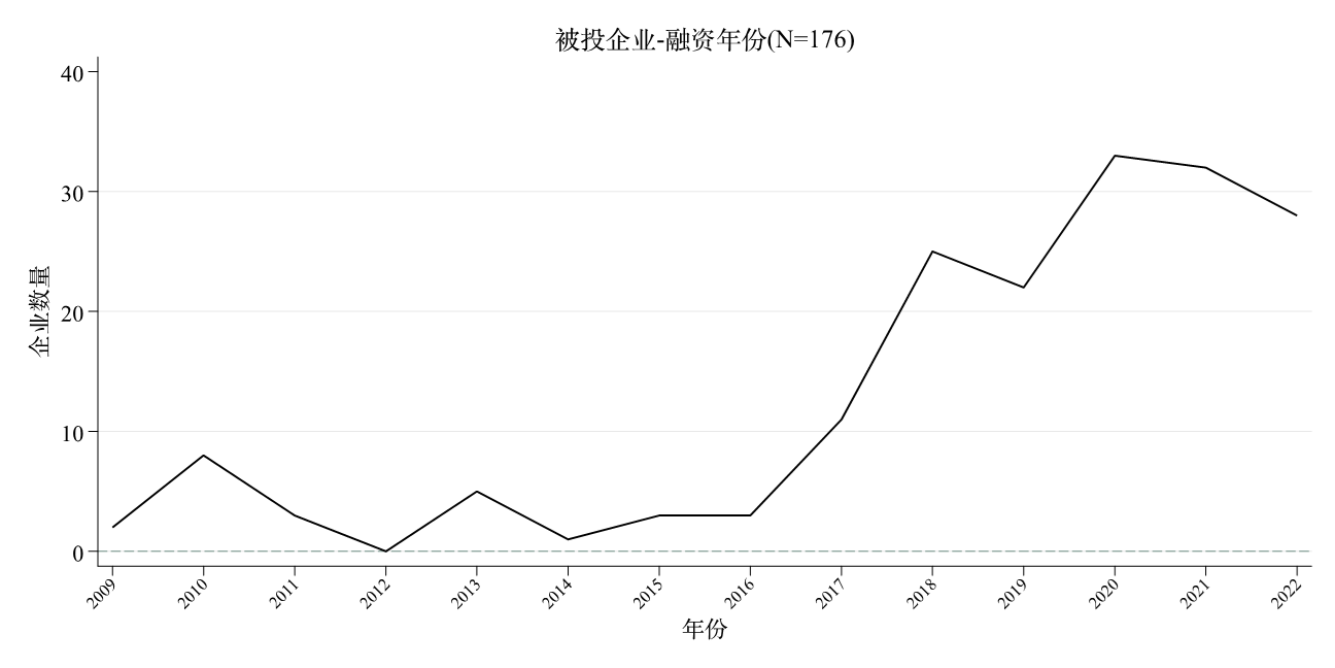

大学科学家校外创业公司中的“技术-产业”一段转化质量较高。课题组部分建成了大学科学家获得风险投资(下文简称“风投”)情况的数据库,风投活动是一种以营利为导向的投资行为,多发生在高科技板块。由于风投活动实际上是一种对技术产业化前景“用钱投票”行为,因此大学科学家创办企业获得风投资金占比,在一定程度上可以反映资本市场对于大学科学家技术转化质量的判断。课题组发现,15%—29%的政府引导基金注资的风投交易笔数,最终投向了大学科学家创办的企业。考虑到大学科学家创办企业在初创高科技企业总体中的占比,前述比例是相当高的。

课题组提示:建立市场主体对大学科学家企业专利估值的全面数据库,是理解大学科技成果转化现象的关键基础。目前,课题组针对该现象做了切片性质的预调研,从不同样本切片中所得结论之间虽然存在一定差异,但其共性是更主要的。具体来说:第一,这些数据库说明了大学科学家拥有在校内与校外进行“技术-产业”一段转化的选择权利。选择在校内转化与科学家获得学术地位的动机结合更紧密,而在校外转化则更有利于自身经济动机的满足。第二,考虑风投资金“用钱投票”的性质,风投资金对高科技企业的投资可以作为对“技术-产业”转化能力的一种判断。大学科学家所办企业极高的风投融资比例,一定程度上支撑了中国大学科学家的校外转化比较成功这一推论。

三、潜在的政策研究问题

基于对最新学术研究的梳理以及自主构建的多个数据库,课题组看到了中国大学科技成果转化活动的一些新现象,这些现象与以往社会观点或学术发现存在不小的差距,进一步证实(或证伪)这些现象将是课题组未来一段时间的工作重点。课题组意识到:如果这些现象和趋势得到进一步证实,那么中国大学科技成果转化过程中的核心矛盾就有可能发生变化,一些新的政策研究空间就有可能出现。具体而言:

第一,建立以知识流动(而非产权转移)为核心的、以大学科学家(而非成果本身)为分析单位的、科学-技术-产业分段的科技成果转化观,作为理解中国大学科技成果转化活动的底层逻辑。传统上,大学科技成果转化被较为狭义地理解为(甚至是定义为)大学转让(或产业化)专利数量占专利总量之比。这种理解方式的底层逻辑是大学科学家与产业界的相对分离,二者主要通过专利转让形式产生知识转移。在2015年《中华人民共和国促进科技成果转化法》修订等重要事件后,科学家校外创业现象激增,专利转让(产业化)退而成为科学家多个转化选项中的一个,继续将该指标等同于科技成果转化本身,已经落后于时代。课题组认为,应该建立以知识流动为核心、以科学家为单位、科学-技术与技术-产业分段的新科技成果转化观。目前,计算社会科学手段的逐渐成熟,使得以知识要素(knowledge elements)为单位探索其流动规律成为可能;建立以科学家个体为单位的统计方式,则可以全面涵盖大学科技成果在校内外的转化规模;将科学-技术与技术-产业分段,便于采用更加外生的、不易被大学本身行为干扰的评价机制。

第二,更加强调大学在科技成果转化的需求侧作用,增强教育行政部门和大学在促进产业主体吸收大学科学知识方面的能力。如前文所述,以美国专利引用中国论文作为核心指标,可以发现中国大学在供给需求导向的高质量科学知识方面有着明显进步,在一些指标口径下甚至达到了国际一流水平。但是,科学-技术一段的转化是由供给侧(大学)的科学创造能力与需求侧(主要是企业)的科学吸收能力[④]共同决定的。一个通俗的比喻是:中国大学写出的好论文至少需要中国企业能读懂,才能变成企业技术进步的原材料。考虑到学术论文的公开发表特点,如果供给侧创造能力强而需求侧吸收能力弱,甚至会出现中国大学科学主要供给美国企业的专利申请,进而又将中国企业排除在技术前沿之外的问题。中国产业端是否也能够像美国产业端一样高效吸收(中国与全球)科学知识并转化成技术进步?中国教育行政部门与大学应该在帮助企业建设基础科学吸收能力这一问题上起到何种作用?这两个问题均待进一步研究。一些直观的思考是:在人才培养方面,大学需要为产业界培养更多“会读论文的发明家”,即兼具科学研究与技术开发能力的研究生,帮助企业充分吸收本国科学研究成果,进而转化为技术开发成果;在组织建设方面,促进大学与企业共建实验室等措施,也可能帮助企业建立对前沿科学研究的吸收能力。

第三,尊重中国大学科学家校外转化的倾向,加强教育行政部门与大学对校外转化活动的服务,并合理设计对校外转化收益的汲取机制。在大学科学家主要选择在校外进行科技成果转化的大背景下,传统的科技成果转化机构(如大学TTO,技术转移办公室)事实上已不能够全面涵盖大学科学家技术转化活动,需要大学适应性地延展其服务范围。这方面,一些研究已经开始讨论大学与市场化的风险投资机构进行合作[⑤],构建一个大学与市场的混合地带,进而服务大学科学家的校外转化活动。同时,由于科学家会将自身校内成果(以大学作为专利权人的成果)对校外创业公司的转让(授权)视作后者框架下的成本,故科学家与大学在专利转让估值方面存在利益不兼容,科学家有动机降低估值。此时,需要设计一种合理的、适应校外转化的激励机制,以帮助大学从校外转化活动中汲取收益。需要指出的是,明确的制度设计可以帮助科学家降低校外转化过程的不确定性,因此合理的汲取制度设计对科学家而言也是有益的。

附录1:美国专利引用中国论文情况

图1展示了前沿研究(Wang、Li和Wang,2024)的一个示意图,可以发现,美国专利对中国论文的引用有明显的上升趋势。社会上关于“中国论文质量低且不面向实际需求”的观点,在2015年之前确实有一定道理;但是,这个论断在2020年时间点已稍显过时。

图1 美国专利引用中国论文趋势及国际比较

附录2:风投机构投资大学科学家情况

课题组基于C市风险投资机构的样本切面,对大学/非大学科学家获得投资的笔数进行了统计。课题组基于私募通数据库识别了C市的市区两级政府建立引导基金的情况,发现引导基金25支,共进行了855次投资事件。通过人工确认,发现投资事件中的29%(即251次)以大学科学家创业企业为投资对象。考虑大学教师在创业者整体中占比较小,前述29%这个数字已经相当惊人。此外,可以看到折线图在2017年处明显上升,这可能与2015年《促进科技成果转化法》修法有密切关系。

图2 C市样本下科学家企业获得政府引导基金情况

[*] 闵亦杰,北京大学中国教育财政科学研究所助理研究员。

[①] 数据库来源请见:Marx, M., & Fuegi, A. (2020). Reliance on science: Worldwide front-page patent citations to scientific articles. Strategic Management Journal, 41(9), 1572-1594.

[②] 实证检验过程请见:Krieger, J. L., Schnitzer, M., & Watzinger, M. (2024). Standing on the shoulders of science. Strategic Management Journal, 45(9), 1670-1695.

[③] 本节观点主要从最新学术论文中总结而来。更多细节请见:Wang, Junhan, Xibao Li, and Yanbo Wang. "The Contribution of Chinese Science to US Technological Advancement: Evidence from Patent Citation of Academic Papers." Available at SSRN 4802379 (2024).

[④] 关于吸收能力概念,请见如下综述:林枫, 徐金发. 国外企业吸收能力理论研究综述[J]. 情报杂志, 2010, 29(05): 75-80+69.

[⑤] 前沿研究如郭庆磊和邱国栋(2023),已经开始关注大学与风险投资机构的关系,作为对“大学作为科技创新的重要源泉,当前却因科技成果与风险资本之间分离,陷入科技成果转化率低的窘境”问题的回应。见:郭庆磊,邱国栋.风险投资参与大学科技创新的二次孵化机制研究[J].中国软科学,2023,(08):20-30.