本文是台湾建筑改革研究社的吕钦文建筑师在“台湾‘921’灾后重建经验分享研讨会”所做的题为“台湾九二一地震与校园重建”的报告,该报告专门介绍了台湾灾后校园重建的模式、目标以及设计、施工等方面的经验。

“台湾‘921’灾后重建经验分享研讨会”由中国扶贫基金会“震后造家公益基金”主办,北京大学中国教育财政科学研究所、北京市社会科学院社会发展资源中心承办,于2008年6月23日在北京召开。

编者按: 为了学习和借鉴台湾“921”震后重建经验,加强两岸协作,为汶川地震灾后重建提供行之有效的策略和实施计划,在中华全国台湾同胞联谊会联络部的支持下,由中国扶贫基金会“震后造家公益基金”主办,北京大学中国教育财政科学研究所、北京市社会科学院社会发展资源中心承办,“台湾‘921’灾后重建经验分享研讨会”于2008年6月23日在北京友谊宾馆举行 。 亲自参与台湾“921”灾后重建的台湾大学建筑与城乡研究所、台湾世新大学社会发展研究所、台湾成功大学台文系、台湾佛教慈济慈善基金会、台湾建筑改革研究社、台湾溪底遥学习农园等机构的学者与工作者,与国家教育部、发改委、民政部等部门的官员,北京大学、清华大学、北京师范大学、北京社科院等高校与研究机构的学者,以及联合国开发计划署、英国救助儿童会、富平学校等机构的专家近百人参加了研讨会。研讨会集中关注“台湾‘921’灾后重建对四川重建的启示”、“灾后重建规划”、“社区重建”等主题,并对未来区域重建以及社区和校园重建的行动计划专门分小组进行了讨论(相关资料详见本所网站:http://ciefr.pku.edu.cn/html/2008-06/1116.html)。 台湾“921”大地震造成大量学校校舍全倒或半倒,学生被迫在帐篷、组合屋教室中学习。由于学校工程涉及重大的生命安全,因此重建受到特别的关注。在研讨会上,台湾建筑改革研究社的吕钦文建筑师作了题为“台湾九二一地震与校园重建”的报告,专门介绍了台湾灾后校园重建的模式、目标以及设计、施工等方面的经验。为给更多参与和关心灾后校园重建的决策者、建筑师、学者和相关工作者提供借鉴,我们特将吕钦文建筑师的这篇报告作为本期简报印发。 吕钦文简介: 吕钦文,建筑师,“921”新校园建筑师合作社召集人、建筑改革社前实务组召集人、台北市建筑师公会法益研究委员会主委;美国UNIVERSITY OF OREGON 建筑硕士,吕钦文建筑师事务所负责人。

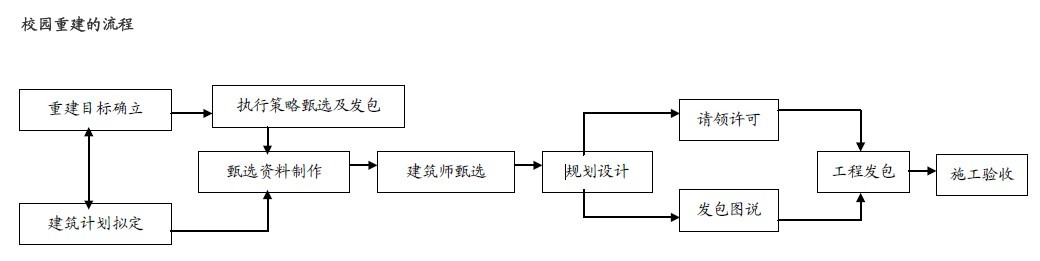

3. 校园重建启动 2000年6月底,“教育部”公布了A组的甄选办法(B组另由项目管理亚新公司依传统模式办理甄选)。为了简化作业程序及降低作业成本,“教育部”将第一波33个学校的重建工程,依地缘关系将较小的个案适度整并成六、七千万规模的标案,分成24个设计案进行建筑师甄选。这次的大规模甄选吸引了近百个台内的建筑师事务所或设计团队参与,最后选出了22个团队执行这24个标案。 为了鼓励参与,主办单位刻意简化程序及送件内容。“教育部”的甄选文件中,明白地宣示了三个主题:希望能对教育改革与校园空间有整体的想法、希望能对小区与生态的因素有所反应、希望能藉助参与式的设计方法完成规划设计。参选的建筑设计团队只被要求表达对上述主题的看法,不仅不须提出精确的设计案,所提报的服务建议书甚至被要求在25页的篇幅之内。这种做法与传统的官腔官调的征图须知有很大的差别,这自然也吸引了原本对竞图不抱期望的一群人参与。 这批被甄选出来的团队含括了北中南各地及老中青各代:像喻肇川、王立甫、李俊仁、林昭喜是资深建筑师,而黄建兴、胡炯辉 (十方) 、蔡元良 (境向) 、庄学能、吕钦文、周子艾、张清华 (九典) 、李绿枝/甘铭源 (大藏) 、刘木贤、振东、杨书河及徐维志等是长期投入校园建筑的建筑师,龚书章 (原相) 、黄永健/徐岩奇、李谢岚、蒋敬三、姜乐静、龚瑞琦、黄志瑞则是年轻一辈的少壮派,陈永兴(象集团) 、杨瑞祯/王维仁、王泰贵(森环)是国内外跨海合作团队;至于林洲民则是从来不碰公共建筑,是“921”的震撼及“教育部”的作为让他毅然投入。 4. 设计过程 灾区校园重建除了设计质量的要求外,时程是另一项挑战。 所有设计团队在2000年8月17日完成签约。根据合约,设计团队必须在14天内提出设计方案,28天内讨论定案,并在定案后45天完成发包图说(其中包括预算审查等)。这样的时间表真让每个人都吓了一跳。事关灾后重建与百年大业的校园重建案竟要在短短数周内设计完成,令自我期许甚高的建筑师们感到相当不安!然而,“教育部”无奈地告诉大家:这是政策!因为领导人已答应灾区尽快迁入新的校舍,校园重建的工作形同军事任务! 尽管大家心里充满着无奈,也只好配合政策进行,时间的不足只能用加倍的努力弥补。从8月底到11月中交件的这一段时间中,分居南北的设计团队,以灾区为核心,频繁地来回奔驰。以周为频率,密集地进行与使用单位之设计讨论;设计定案后立即进入请领建造与发包图说的制作。住在宜兰的黄建兴几乎以南投为家,事务所里找不到人;在台南的黄永健与徐岩奇更常居基地,好像是在那里待产;台北的林洲民则是三天两头就跳上出租车,不是回家,而是直奔南投信义乡的山上。大家似乎忘了计较成本,彷佛在一种救赎心理的驱策下,完全地投入了。 由于基地状况、法令规章、行政程序等等的外在因素,每个各案都遇到了一些问题。原本分散各地、不相熟识的设计团队,这时组成了大家称之为“新校园运动建筑师合作社”的互助性组织,一方面作为传达讯息的机制,另一方面也作为交换经验的咨询中心。许多的个别问题经“合作社”传播后都能获得适时的响应,及时地解决了一些问题。 “合作社”发挥的最大功能,其实是在设计团队与行政单位的沟通方面。从设计时程的订定、书图审查流程的简化、发包程序的规划,都经由“合作社”代表所有设计团队与“教育部”及“营建署”协商沟通,省却了许多个别作业的时间与精力。 12月底,所有的设计案陆续修正完成,接着即进入了发包阶段。 5. 发包与施工过程 台湾的工程招标作业长久以来是以“最低价决标”的方式进行。这样的决标模式是只认数字,不认品牌,更不认质量。谁出的价钱最低,工程就属谁。廉价竞争结果,工程质量无法预期,甚至造成劣币逐良币的情形,好的厂商陆续退场,公共工程陷入恶性竞争的战场。 为了避免重蹈公共工程的覆辙,“合作社”大胆提出了“最有利标”的决标方式。所谓“最有利标”就是经过评选的过程选出优良厂商承揽工程。这样的机制,价钱非决定因素(甚至是非考虑因素),过去的业绩、口碑、品管能力,及对本案的了解程度作为决标的依据。透过公开而面对面的评选过程,厂商的优劣将无所遁形。在这样的模式下,过去的表现越好,公司越上轨道,越有机会得标;简言之是良性竞争的机制。 经过“合作社”与政府部门的密切沟通,加上“教育部”的全力支持,终于获准于“921”重建工程采取“最有利标”方式决标,这算得上是台湾公共工程的一大突破。执行的结果,虽因作业模式生疏导致部份评选技术上出现些许问题,但总的来说,不论厂商水平、营建成果都让各级满意;最重要的,重建最关心的时程控管上,也大都达到目标;发生工程争议事件的比例也远远低于一般“最低价标”的工程。 2001年3月,所有的设计案都招标完成,灾区校园重建进入了施工期。 5月11日,所有的设计案在联合办公大楼举办展览。先后到场参观的来宾都以惊叹的口吻说出了同样的话:“好漂亮!好特别!”、“原来学校可以盖成这样!”。当时的“行政院长”张俊雄院长一扫对灾区校园重建迟缓的忧虑,以明朗的笑容嘉许与肯定所有设计案的成果。“教育部”曾部长的话算是道尽了整个设计过程的面貌:“进度或许稍有延迟,但这样的成果是值得等待的!” 2002年底,所有的重建工程陆续完成。所有的评语都非常类似:“好漂亮!” 有趣的是,那些原本自认为“幸运”只是半倒的学校,看到全倒的学校竟然有如此亮丽的新校舍,他们内心的“复杂”常形于言表。 6. 反省与回顾 校园重建,在整个“921”重建过程中,算得上是较具规模与成效的,因此也成为灾区重建成果的指标性的一页。数年过后,灾区的重建学校仍然是来自台湾各地的民众及教育/设计从业人员参访的对象。 如果要探究“921”校园重建及因而兴起的“新校园运动”成功的因素在那里,笔者认为在于好的“行政当局”+“愿景”+“执行能力”。如果没有愿景,好的事情根本无由发生;如果没有执行能力,愿景终究也只是空谈。然而,也只有在好的“行政当局”接纳各方好的构想之后拟定出好的执行策略,接着,好的设计团队才会被选出,进而好的设计作品也才能被创造出来。 因此,“行政当局”及主其事者的思想是最最关键的。好的设计团队,虽然决定了最后的成果,但只要“气氛”对、“环境”良好,并不是那么难找到。 参与“921”校园重建的朋友,不仅持续地关心校园设计的问题,也时时检讨自身在灾区重建中的作品。这群建筑师,在相隔5年后慎重地办了一场“反省与对话——‘921’震灾‘新校园运动’的回顾与前瞻研讨会”。这场由“合作社”转型成立的“建筑改革合作社”主办的研讨会以两天的时间邀集了原设计者、使用单位、及专家学者共同回顾与检讨,激情过后冷静回顾得与失。所有的检讨文章,包括林宪德教授从绿色建筑的角度提出的严厉批评文章,集结出刊供各界参考。在心态上,大家都抱持着反省与进步的理念。 7. 从“921”看“512”——观念先行,从长计议 四川地震发生后,台湾各界踊跃捐输,展现了高度的民胞物与的情怀。但当救灾的第一时间过了之后,什么样的行动是对灾区居民最有效的援助,是值得离灾区千里之外的台湾同胞思考的。 总的来说,重建涉及了地质评估、选址、历史传承、产业、小区营造、公共设施、建筑设计、营造、权益分配等等复杂的内容;台湾数亿的捐款在四川那么辽阔的灾区,能修几条道路,能搭几个桥?大陆又是人才济济,还缺工程师、建筑师吗?以台湾的能力,最能发挥长远意义的恐怕是在于我们从“921”重建过程中所累积的经验。 笔者与一群建筑师们有幸参与“921”小区营造行动中校园重建工作。这数十位建筑师们,本着人道的悲悯之情与专业的理想执着,从“安全”的基本目标出发,结合了新教育理念、小区参与、生态、地域性等观念,酝酿出一波“新校园运动”。这群朋友,包括其他的专业者,都曾以不同的方式表达愿意积极参与川震重建校园的意愿。 如果我们有什么建议,我们的建议会是:观念先行,整体规划。“重建”不同于“抢救”,“重建”也不应以恢复原状为已足;藉着重建的机会,给灾区一个新的生命和新的契机应是基本的目标之一。