编者按:2020年7月29日,我国召开了建国以来第一次全国研究生教育会议,这是我国研究生教育史上的重要里程碑。习近平总书记对研究生教育作出重要指示。随后,教育部、国家发改委、财政部联合发布了《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》(教研〔2020〕9号),就加快新时代研究生教育改革发展进行了部署。其中,在“完善条件保障”部分,特别提到了“完善差异化投入机制”“改革完善资助体系”。和新时代我国建设研究生教育强国的要求相比,我国已有的研究生教育投入政策还有待进一步完善。为此,北京大学中国教育财政科学研究所课题组[①]对我国研究生教育投入政策的完善问题进行了专门的研究。在梳理相关文献、政策的同时,重点开展了调查研究。课题组从2021年4月底到7月初,在浙江、湖北、四川、陕西、上海等地共调研了42所高校。从本期简报开始,将陆续推出课题组的相关研究发现,以飨读者。

杨 钋[*]

摘要:我国研究生教育事业正处于从“精英化”向“大众化”研究生教育阶段的转型期。本文分析了我国研究生教育规模扩张的特征,研究生教育事业发展的地区、院校和学科差异,并探讨了大众化阶段研究生教育面临的挑战。

关键词:精英化 大众化 研究生教育

为落实完善研究生教育投入体系和研究生资助体系,北京大学中国教育财政科学研究所课题组(以下简称“课题组”)于2021年4月到7月,围绕着新时代研究生教育事业发展及其财政支持问题到东部的上海市和浙江省、中部的湖北省、以及西部的陕西省和四川省的42所高校进行了广泛的调研。课题组还分析了相关院校2018-2020年的研究生规模和财政投入相关数据,对我国研究生教育事业发展的现状及财政投入体制机制问题形成了初步认识。本文分析了我国研究生教育规模扩张的特征,研究生教育事业发展的地区、院校和学科差异,并探讨了大众化阶段研究生教育面临的挑战。

一、研究生教育培养规模的扩张

教学、科研、社会服务是高等教育机构的三大使命。研究生教育是实现上述三大使命的重要载体。在新的发展格局下,教学与科研融合形成了研究生教育科教融合的新培养模式,教学与社会服务结合形成了产教融合的新培养模式,有力地支持了党和国家事业发展的需要。目前我国研究生教育正处于规模化的继续深入发展和质量提升阶段。

对于我国研究生培养规模,可以从研究生教育的绝对数量和相对规模两个方面来衡量。首先,从招生数和在校生数来看,从“十二五”以来,我国研究生教育的绝对数量保持了长达十年的高速增长,已经超过了美国等研究生教育大国。

高等教育社会学家马丁·特罗(1974,2007,2010)曾以高等教育入学学生占适龄人口比例划分了高等教育的精英化(低于15%或本专科招生数与适龄人口比约为1:7)、大众化(15%-50%或本专科招生数与适龄人口比约为1:7到1:2)和普及化阶段(高于50%或本专科招生数与适龄人口比高于1:2)。该指标反映了高中毕业生进入大学的机会。

2020年我国高等教育毛入学率达到54.4%,进入了高等教育普及化阶段。当年,全国普通本专科生共招生967.45万人,在校生3285.29万人;招收研究生110.66万人,在学研究生313.96万人(教育部,2021)。2019年我国研究生毕业生数量达到63.9万人,超过了美国进入高等教育普及化阶段的1975年的研究生毕业生数量(40.8万人)。由此可见,我国已经成为全球的研究生培养大国(崔亚楠、文雯、刘惠琴,2021)。

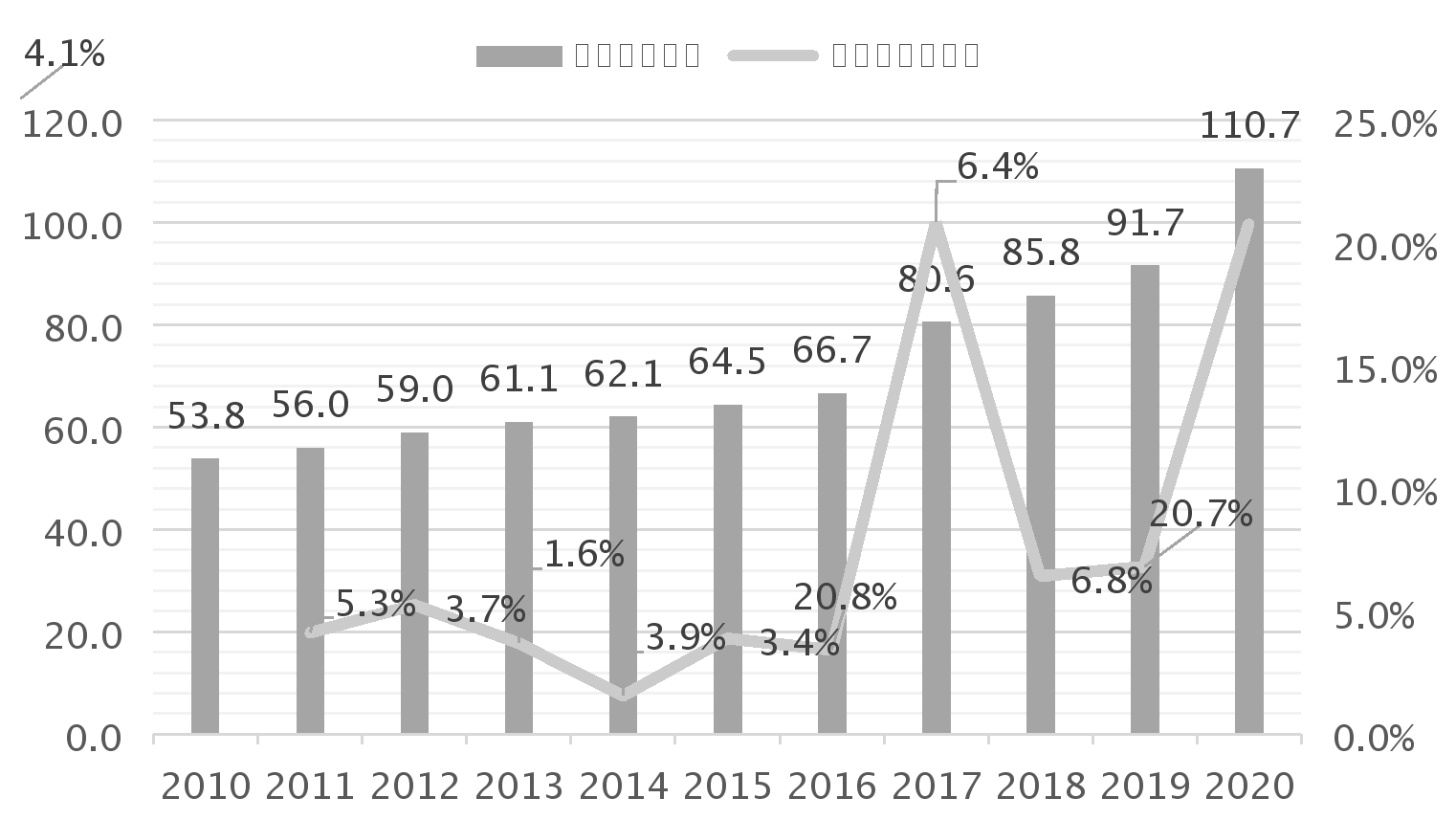

在向研究生培养大国迈进的过程中,我国研究生教育逐步从精英化阶段向大众化阶段转移。根据历年的《全国教育事业发展统计公报》数据(参见图1),2010-2020年我国研究生招生规模从53.8万人上升到110.7万人;在此期间,研究生教育招生数的年增长率从3.4%上升到20.8%,平均为7.68%,远远大于普通本专科生招生数3.95%的年增长率。

图1 研究生招生数和年增长率(2010-2020)

来源:作者根据历年《全国教育事业发展统计公报》数据计算。

其次,从相对规模来看,我国研究生教育也出现了大幅度扩张,接近大众化门槛值。本文计算了2010-2020年我国研究生招生数与本科生招生数之比(后者相当于适龄研究生招生群体的代理变量),该比例表明当年本科毕业生继续接受研究生教育的就读机会。笔者采用特罗的定义(Trow,1974,2010),若招生中的研本比大于等于15%或比例接近1:7,则认为我国研究生教育进入大众化阶段。

据计算,我国研究生与本科生招生比从2010的8.1%(研本比约为1:12.4)上升到2018年的10.8%(研本比约为1:9.3)和2020年的11.43%(研本比约为1:8.7)(参见图2)。当前,我国近八分之一的应届高校本科毕业生可以接受研究生教育,表明研究生教育已经接近大众化阶段。

图 2 研究生招生数和研本比(2010-2020)

来源:作者根据历年《全国教育事业发展统计公报》数据计算。

二、研究生教育事业发展的地区、院校和学科差异

(一)地区和院校差异

调研发现,经济发展水平较高、高等教育资源相对匮乏地区的研究生教育扩张动力较强,经济发展水平一般、高等教育资源相对丰富地区出现了对研究生教育扩张的多元化反应。前者的典型是浙江省,后者的代表是湖北省。

浙江省的省属高校和央属高校都呈现出较强的扩张动力,但是不同隶属关系高校的扩张方式不同。首先,省属院校采用“合纵连横”策略,通过机构合作来实现规模扩张。省属院校希望通过扩张研究生培养规模来提高院校声誉,积极申报新的硕士点和博士点,并适度压缩本科生规模。在机构合作对象方面,一些高校选择与其他研究生培养单位进行合作,另一些高校则强化了与地方政府的合作。

例如,浙江某省属高校通过与中国社科院大学的合作,扩大了专业学位硕士研究生的培养规模。横向合作提升了高校硕士研究生的培养能力。2019年学校共招收硕士研究生705人,2021年学校共录取硕士研究生1204人。该校还邀请社科院大学在浙江异地培养博士研究生,提高了本校的博士生培养能力。又如,浙江另一省属高校积极探索与地方政府合作来实现研究生规模的扩张。该校强化专业学位研究生实践基地建设,建设校级示范性研究生实践基地72个,获批浙江省研究生联合培养基地8个。2018-2021年,该校博士生培养规模从196人提升到263人,增长34%;硕士生规模增长达51%。

其次,与省属高校不同,处于浙江省的央属院校通过使命扩张和组织分化来扩大研究生规模。浙江某“双一流”建设高校,将研究生教育发展目标定位为服务国家重大战略和重大工程,以服务于上述任务的交叉学科研究生教育为增长点,将科研与社会服务功能紧密结合。该校通过培育交叉学科等方式扩大了研究生的培养规模,突破了博士生名额的限制。2019-2021年,该校通过“科研项目博士研究生专项招生计划”招收博士生数量分别为316、364和379人。调研发现,机械工程学院、光电学院和控制工程学院等优势学科均争取到科研项目博士名额。

随着研究生教育使命的扩张,院校内部的研究生培养平台也不断增加。近年来,相比于文科类院系,工科类院系扩大了科研经费规模和博士研究生培养规模。例如,浙江某“双一流”高校的多个国家重点实验室和工程师学院等承担了大量研究生培养任务。此外,部分二级院系还积极参与该校地方研究院的发展,通过横向课题或者项目合作的方式培养专业硕士,扩张专业硕士规模,与地方政府分担了研究生的培养成本。

调研发现,湖北省高校对研究生教育扩张的反应并不一致。理工科高校积极谋求扩张,理工科特色不鲜明的高校并不积极扩张。高校对扩张的反应和多个因素有关,其中最重要的是学校发展战略和院校研究生教育的发展阶段。

从2009年专业硕士学位研究生试点以来,湖北省“双一流”部分高校初步完成了研究生教育体系的构建,积累了博士和硕士研究生培养经验,初步具备了“精英型高校研究生培养模式”的雏形。这些高校的特点是本科生与研究生在校生规模接近1:1,高比例的教师担任硕士和博士生导师,学校内部以交叉补贴的方式支持研究生教育。它们下一阶段研究生教育的目标是服务于“双一流”学科的建设。为此,这些高校普遍采用了控制本科生规模、适度发展硕士研究生规模、大力发展博士研究生规模的策略。

在湖北省非“双一流”高校中,研究生教育起步较晚,目前仍未建立起完整的研究生教育体系。现阶段,这些高校致力于利用扩招扩大研究生规模、控制本科生规模,处于调整研究生教育培养层次和结构阶段,尚未形成“非精英型高校研究生培养模式”。这些高校重点关注专业硕士研究生的扩张。

(二)学科差异

学科发展是研究生培养规模的主要决定因素。调研发现,处于分化中的传统学科、新兴学科和交叉学科的研究生教育需求最为旺盛。近年来,理工科学科分化和交叉程度较高,成为研究生教育扩张的主要吸纳者。文科和社会科学领域研究生教育扩张的能力弱于理工科。

在湖北、陕西和上海调研中,课题组发现高校的学科禀赋是影响研究生教育事业发展的一个重要因素。在湖北省高校中,部分高校的学科以文科和理科为主,工科为辅。此类高校的研究生难以进行规模化培养,生师比较低。这些高校在专业学位硕士培养中遇到了较大挑战,学校经费的增长规模受到学科限制,难以支持下一阶段的扩招。陕西省学科禀赋偏向文理科的部分高校,与具有行业背景的工科高校相比,新兴学科和交叉学科的发展相对较慢,难以在短时间内吸纳大量研究生。上海市某文科高校的行业特色鲜明,市场美誉度高。但是,该校发现在单一学科内扩张研究生教育的难度较大,其新兴学科对研究生吸纳程度高,但是传统学科研究生扩招的难度大。

在工科高校中,湖北省部分“双一流”高校通过产教融合和科教融合,找到了与地方政府、行业企业、社会等分担培养成本的方式,较为迅速地扩张了专业硕士项目。这些高校多在异地建立了研究院或联合研究生培养基地,与地方政府、科研机构或者企业合作进行研究生的培养。陕西省的一些行业高校与国家科研院所共建了大量合作研发平台,形成了研究生培养的新载体。

部属和省属工科高校的扩张战略差异,主要体现在“985”和“211”工程中专项性经费投入造成的累积优势或劣势,处于累积劣势的高校在扩张中面临较为严峻的资源约束。例如,陕西省某行业划转院校2021年才获得博士研究生授权点,与北京和重庆的同类院校相比,研究生教育发展相对滞后。

三、大众化阶段研究生教育的挑战

综上所述,我国研究生教育事业发展正处于新的发展阶段。在从精英化向大众化研究生教育转型的过程中,我国不同地区、不同隶属关系和不同学科禀赋高校的扩张能力出现了较大的分化。进入大众化阶段的我国研究生教育面临诸多挑战,不少挑战是当今研究生教育强国也没有遇到过的新情况,需要政策制定者和高校给予足够的关注和重视。

第一,现阶段我国已经出现了一大批以研究生培养为主的精英型公办高校。2020年,部分“双一流”高校的博士生招生数已超过2000人,成为超大规模研究生培养单位。同期美国公立精英型高校,如加州大学伯克利分校的博士招生名额仅为796人,在校博士生数量仅为4493人。由此可见,我国部分“双一流”高校的研究生培养规模已经远超部分世界一流高校。

此类高校在层次结构方面,本研比小于1,即本科生招生和在校生规模小于研究生规模;硕博比小于10,即在招生规模方面,博士生规模增长迅速。在类型结构方面,专业硕士比例超过50%,甚至接近70%的政策目标。在增长规模方面,研究生招生的年增长率在“十三五”期间超过10%。此类高校如何在“大规模”之下控制教育成本和提升培养质量需要进一步探索。

第二,研究生的生源多元化,培养难度加大。调研中发现,随着研究生规模的扩张,省属和央属院校的生源结构均发生变化。一方面,扩招意味着部分高校的生源质量下降。例如,为完成招生指标,陕西省的部分省属高校需要从独立学院和其他二本和三本院校中招收大量硕士生,这使得院校培养的成本增加,培养方式急需调整。另一方面,扩招后研究生延期毕业和论文不合格现象频发,提示培养质量堪忧。尽管各省高校的研究生学制存在差异,但是随着培养规模的扩大,各省不同层次的高校都出现了研究生延期毕业的现象。博士生的平均培养年限普遍超过了高校学制的规定,延期毕业是学术型博士中较为普遍的现象。此外,随着教育部研究生论文抽检制度的建立,调研省份不少高校硕士论文和博士论文抽检不合格情况都有上升的趋势。这是高校内部和外部质量保障体系建设的成果,也反映了生源多元化带来的挑战。

第三,研究生培养体系建设滞后,内部质量保障体系多元化。与本科生教学不同,研究生人才培养模式的“四梁八柱”尚未完全建立。自1981年《学位条例》颁布以来,我国研究生人才培养体系逐步建立。2019年教育部出台的《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》、2020年《关于进一步严格规范学位与研究生教育管理的若干意见》以及2020年国务院学位委员会办公室组织公开出版《学术学位研究生核心课程指南(试行)》和《专业学位研究生核心课程指南(试行)》,逐步成为高校规范研究生培养的基础性文件。由于高校培养规模不一、学制不同、导师认定和管理方法多样,使得“双一流”高校和普通高校在研究生内部质量保障方面呈现出多元化趋势。例如,陕西省某“双一流”高校2018年开始实施学术型和专业型导师分流管理,每年进行导师基本规则测试,实现了研究生质量保障的流程化和规范化。但这种做法在高校中并不常见。

第四,研究生培养质量保障的成本高,但是财政投入长期没有变化,形成对培养高校的财政压力。在调研中发现,各省的研究生生均拨款水平不一。例如,浙江省和上海市的研究生经费保障水平逐年上升,但是陕西省与湖北省总规模多年未调整,仅在分配结构上进行了调整,引入了竞争性因素,使得部分高校在疫情后面临经费进一步削减的局面。如何建立与大众化研究生教育相适应的投入体制是下一阶段高等教育财政政策必须解决的问题。

参考文献

Trow, M. (1974) Problems in the Transition from Elite to Mass Higher Education. In Policies for Higher Education, from the General Report on the Conference on Future Structures of Post-Secondary Education, 55-101. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1974.

Trow, M. (2007). Reflections on the transition from elite to mass to universal access: Forms and phases of higher education in modern societies since WWII. In International handbook of higher education (pp. 243-280). Springer, Dordrecht.

Trow, M. (2010). Twentieth-century higher education: Elite to mass to universal. JHU Press.

教育部.(2021).2020年全国教育事业发展统计公报. 2021年8月27日,URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202108/t20210827_555004.html.

崔亚楠,文雯,刘惠琴.(2021).普及化阶段中美高等教育结构的对比分析.中国高教研究(07),55-62.

[*] 杨钋,北京大学教育学院长聘副教授。