中职教育升学:误解、事实与政策

田志磊[*]

近来,高中阶段普职分流引发的教育焦虑在社会舆论中发酵,社会各界对职业教育尤其是普职分流问题的关注空前高涨。然而,随着社会关注升温,情绪态度乃至成见主导的发声充斥公共媒体甚至学术论文。纠正偏见、重塑常识,成为职业教育公共讨论的当务之急。

本文分析采用北京大学中国教育财政科学研究所中职毕业生2020年全国抽样调查数据。该调查的区县抽样框与中国教育财政家庭调查(China Institute for Educational Finance Research-Household Survey,CIEFR-HS)2017年的区县抽样框相一致,覆盖除西藏、新疆和港澳台地区外的29个省份、363个区县。但受限于数据收集过程,最终回收毕业生样本分布在24个省份、353个县区的近千所中职学校。数据收集由抽样学校班主任负责联系毕业生并通过在线问卷方式于2020年10月完成。由于部分样本未明确回答毕业后去向,故本文采用毕业后去向明确的16946份样本进行分析。必须强调的是,虽然中职毕业生2020年全国抽样调查数据设计了具有全国代表性的抽样框,但由于数据采集过程依托学校班主任联系已毕业学生在线填写,因此不可避免地存在样本偏差问题,数据质量也会逊色于入户调查数据。但是,作为国内少有的、采取科学抽样设计、具有一定全国代表性的中职毕业生抽样数据库,基于本数据的分析即使不能完全准确地反映全国情况,也仍有一定的参考价值。希望通过本文的研究,澄清大众对职业教育的一些误解,并对未来的政策制定有所裨益。

一、升学已是中职毕业生的主要去向

在2022年2月的教育部新闻发布会上,职成司司长陈子季提出,推进中职学校多样化发展,从“以就业为导向”转为“就业与升学并重”。事实上,升学已是中职教育的主要去向,学生可以通过对口单招、五年一贯制、普通高考等各种途径继续深造。对于无经济忧虑一心求学的学生,几乎不存在能否上高职的困扰,更多是能否上好高职甚至是本科的困扰。

根据北京大学中国教育财政科学研究所2020年全国中职毕业生抽样调查,在近1.7万份样本中就业的比例仅为35%,约65%升入高等院校继续学业,其中约10%升入本科院校。在升学渠道上,对口单招和各种形式的直升(五年一贯制、中本贯通等)是主要的升学方式。也有近9%的学生选择了普通高考,与普高生同台竞技。对于坚持到毕业的学生,男生和女生的总体升学率没有显著差异,只是女生的本科升学率(7.2%)略高于男生(5.4%)。

表1 2020年中职毕业生升学基本情况

|

升学率(%) |

总体升学 |

64.9 |

其中:本科升学 |

6.4 |

女生升学 |

65.0 |

其中:本科 |

7.2 |

男生升学 |

64.8 |

其中:本科 |

5.4 |

样本量 |

16946 |

数据来源:北京大学中国教育财政科学研究所2020年中职毕业生抽样调查。下同。

伴随职教高考的推进,应用型本科和职业本科正从中职学校扩大招生规模。2021年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,明确提出“到2025年,职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%”、“扩大职业本科、职业专科学校通过‘职教高考’招录学生比例,使‘职教高考’成为高等职业教育招生,特别是职业本科学校招生的主渠道”。若上述目标能够实现,2025年后全国中职毕业生直接升入本科院校的比例大概率会在15%-20%之间,改革力度大的省份甚至会超过30%。考虑到全国专升本的比例也已达到20%,进入高职的学生仍有机会在三年后升入本科。

二、升本是中职学校吸引生源的关键

本科录取人数已成为中职学校吸引生源的最重要因素,堪比普通高中的“211”高校上线人数。因此,本小节聚焦中职升本率进行分析。

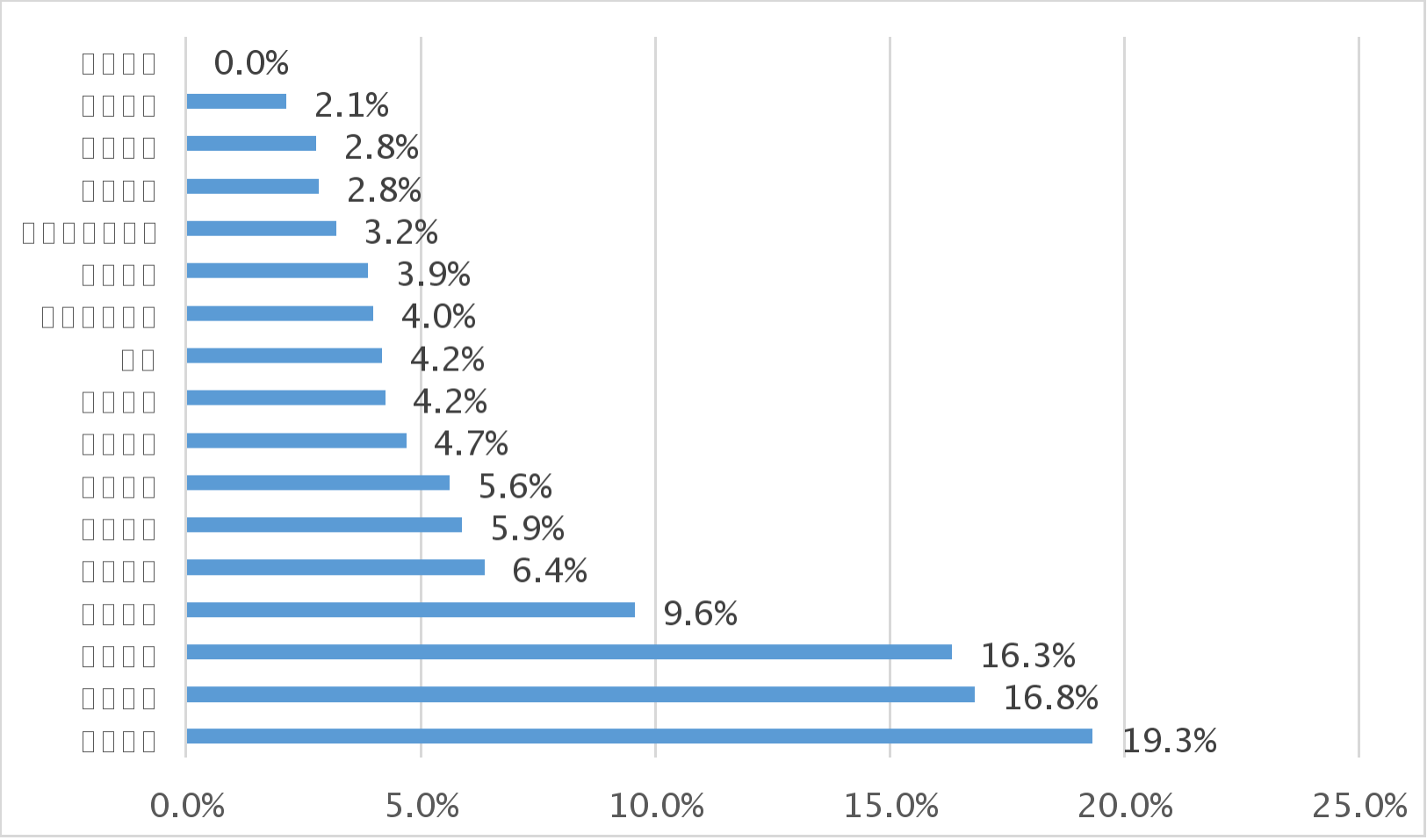

中职升学考试制度有着鲜明的地域特征,区域有着不可忽视的影响。东部和中部相差不大,大约三分之一的学生直接就业,60%升入大专,7%左右可以升入本科;但在西部,44%的学生直接就业,仅有4%的学生得以升入本科。西部地区学生的升学比例远少于东部和中部,尤其是升入本科的机会。

图1 分区域中职升本情况

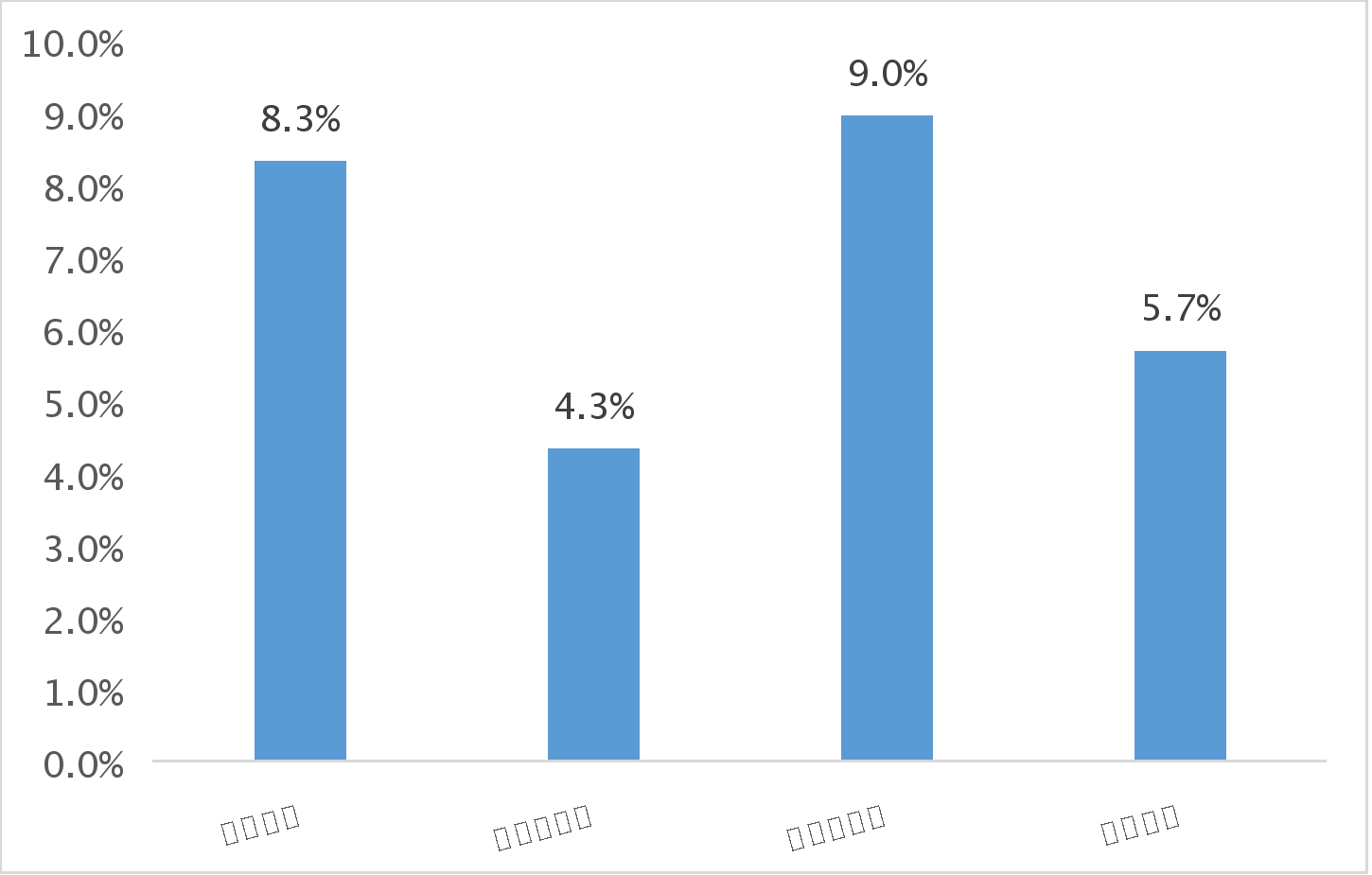

分专业来看,农林牧渔、文化艺术、资源环境类专业的升本率位列前三,超过了15%,石油化工、医疗卫生、信息技术、财经商贸类专业的升本率在5-10%之间,其他专业大类均低于5%。值得注意的是,政策设计定位服务于三农的涉农专业,是所有专业大类里升本率最高的。

图2 中职毕业生不同专业大类的升本率

从学校类别来看,国家示范或省示范中职的升本率略高于其他学校1到2个百分点。区县属公办学校升入本科的比例为9.0%,明显高于市州属公办中职和民办中职。在实习实训设备、双师型教师等办学条件相对省市属学校有所不足的情况下,不少区县属中职学校较早形成了以升学为核心竞争力的办学模式。在多个省份的田野调查中,甚至在国贫县,可以看到每年升本超过200人的县域超级中职。

图3 各类中职学校的升本率

家庭因素也有重要影响。独生子女毕业后直接就业的比例为31.0%,有一个兄弟姐妹的提升为36.1%,有两个及以上兄弟姐妹的进一步提升为40.5%。家庭负担显著地影响着学生的升学就业选择。家庭年收入低于2万元的学生直接就业的比例为38.0%,5.1%的比例升入本科,而家庭年收入10万元以上的学生直接就业比例仅为27.0%,有10.2%的比例升入本科。不同户籍的差异与之类似,非农户口家庭的学生直接就业的比例为32.0%,升入本科的比例为8.2%,农业户口的学生直接就业的比例为37.3%,升入本科的比例为5.0%。家庭文化资本和社会资本的作用明显。父母至少一方有本科学历的学生升入本科的比例为15.4%,父母有一方在党政机关事业单位或国企工作的升入本科的比例是12.3%。总而言之,来自社会经济背景相对更好家庭的学生,有更大的可能从中职升入本科。

表2 不同家庭背景中职毕业生的升本率(%)

家庭情况 |

就业率 |

升本率 |

样本量 |

独生子女 |

31.0 |

8.1 |

5643 |

有一个兄弟姐妹 |

36.1 |

5.4 |

8629 |

有两个及以上兄弟姐妹 |

40.5 |

7.2 |

2674 |

家庭年收入2万以下 |

38.0 |

5.1 |

7962 |

家庭年收入10万以上 |

27.0 |

10.2 |

2307 |

非农业户口 |

32.0 |

8.2 |

9873 |

农业户口 |

37.3 |

5.0 |

2301 |

父母至少一方有本科学历 |

26.3 |

15.4 |

700 |

父母均无本科学历 |

35.5 |

6.0 |

16246 |

父母一方在党政机关事业单位或国企工作 |

26.1 |

12.3 |

1870 |

父母均不在机关事业单位或国企工作 |

36.2 |

5.6 |

15076 |

注:有4772个样本户籍为统一居民户口,无法区分农业和非农,故农业和非农户籍样本加总远低于总样本。

上述发现并不令人惊讶,在普通教育领域这已是常态。家庭资本通过一系列作用机制,在基础教育阶段取得学校教育和影子教育的机会优势,从而影响高等教育机会的获得。家长择校和课外补习的盛行,就是上述作用机制在起作用。但是,在普通教育的赛道里,严格的升学考试制度使得家庭资本处于优势的家庭通常需要将其资本优势转化为学生学业成就上的优势,才能实现上述社会再生产。

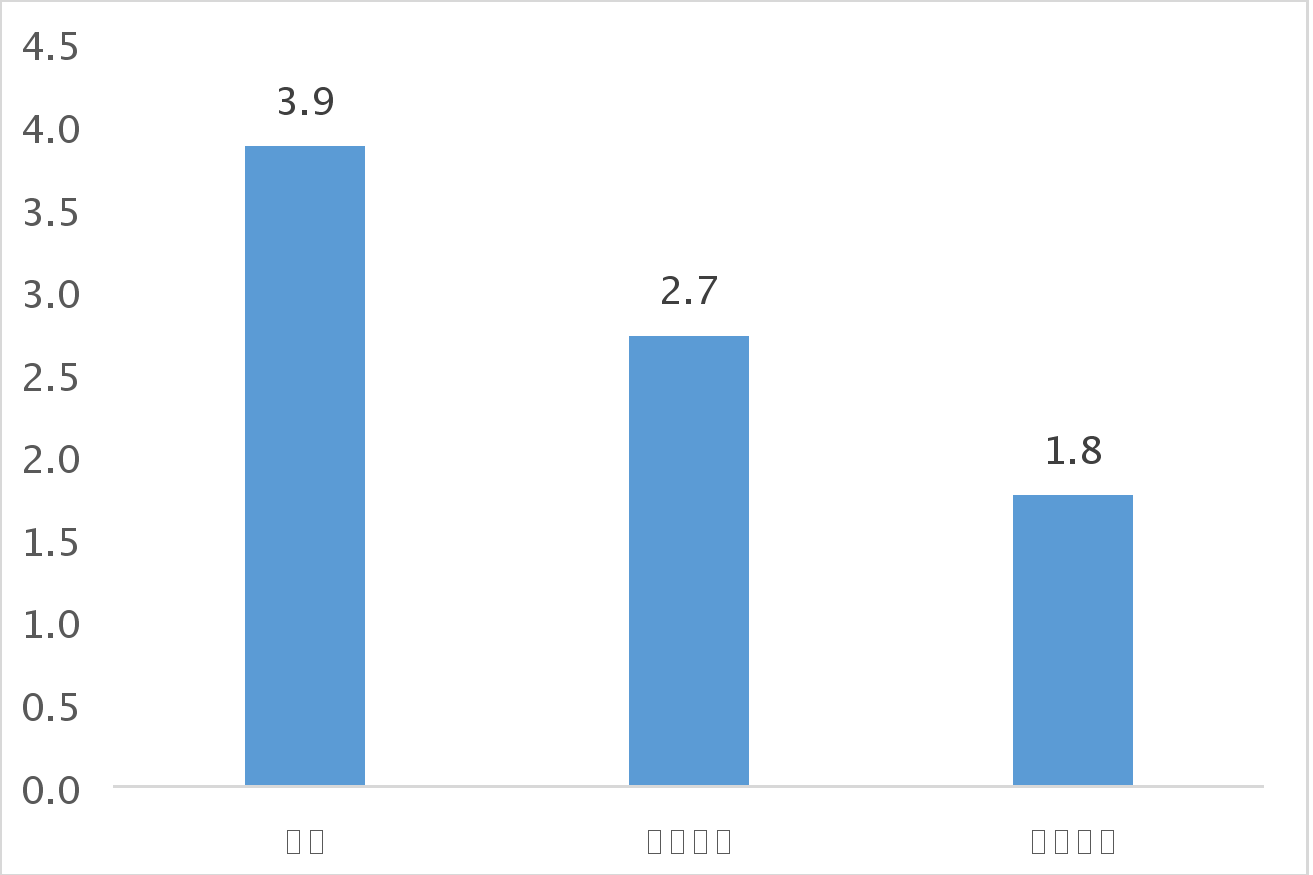

然而,在中职教育的升学中,上述作用机制出现了异化。自我汇报高二期末成绩中等以下的学生,若父母有一方在党政机关事业团体或国企工作,有10.6%的比例升入了本科;而自我汇报高二期末成绩排名很好的学生,若父母无人在党政机关事业团体或国企工作升入本科的比例仅为10.4%。升入本科的学生平均只有1.8个月的实习实践活动,升入大专的学生是2.7个月,就业的学生则为3.9个月。在升入本科的学生里,有10%没有实习实训的经历。没有取得职业证书的学生升入本科的比例为6.8%,而取得了一个或两个证书的学生升入本科的比例仅为5.3%。

表3 学习成绩、家庭背景与升本率(%)

学习情况 |

就业率 |

升本率 |

样本量 |

高二期末班级成绩排名很好 |

33.3 |

11.5 |

2448 |

其中:父母一方在党政机关事业团体或国企 |

18.0 |

18.9 |

312 |

其中:父母均不在党政机关事业团体或国企 |

35.5 |

10.4 |

2136 |

高二期末班级成绩中等以下 |

47.1 |

2.9 |

2269 |

其中:父母一方在党政机关事业团体或国企 |

32.9 |

10.6 |

246 |

其中:父母均不在党政机关事业团体或国企 |

40.4 |

4.1 |

2269 |

没有取得任何职业证书 |

36.1 |

6.8 |

8081 |

取得一个或两个职业证书 |

34.8 |

5.3 |

7331 |

图4 不同去向中职毕业生的实习实践时长(单位:月)

是什么导致更少实习实践经历、没有职业证书、部分成绩排名靠后的学生反而有着更高的比例升入本科?普职融通是最重要的原因。许多学生在高三年级从普通高中转入中职学校,选择一个专业进行强化,竞争本科院校的入学机会。他们汇报的成绩可能是普通高中时的成绩,也更可能没有考取任何证书。一些中职学校校长明确表明对口升学主要招收普通高中高二或高三学生,参加对口升学的学生不搞实习,一心备考。某些中职学校内部甚至有了“升学区”和“非升学区”的隔离,以免升学的学生受到影响。另一原因或许来自目前中职升学组织管理上的不足,录取时存在不规范的行为。部分有经济、信息和人脉优势的家庭无需将家庭资本转化为学生学业成就上的优势,即可让学生获得就读本科院校的机会。

三、政策如何为职教升学护航

有学者认为,中国需要大规模产业工人的时代已经过去,中职教育难以满足智能制造对高级蓝领的要求。以备受推崇的德国为例,据其2020年教育统计报告,中职学校毕业的学生约4.5%在当年直接升入高等教育,工作后陆陆续续约30%获得高等教育学位。德国产业工人的主体仍是中职教育毕业生,其职业教育与产业的协调发展造就了德国制造业的竞争力。2020年,我国中职毕业生升学率65%,远超德国。

东亚地区经济体普遍在经济起飞后出现了中职教育的升学转向。我国台湾地区经过上世纪90年代教改后,中职升学率从1988年的不足5%一路飙升到2012年的83.5%,此后略有下降但2018年仍有79%。这一升学转向满足了家庭对学历提升的需求,但也出现了就业预期提高基层人力资源不足、人才培养与产业需求不匹配的问题。海峡两岸同文同种,台湾地区的经验教训应被珍视。

目前,我国职教大比例升学已成定局。在大力整治中职升学招生中不规范行为的同时,完善职教升学相关的制度安排,扬其长而避其短,是未来一段时期职业教育改革的重中之重。

首先,学生资助政策需要更多关注中职学校家庭经济困难学生的升学。数据显示,每增加一个兄弟姐妹,继续升学的几率下降5个百分点。中职免费政策帮助很多家庭经济困难的学生完成了高中阶段学业,但高等教育阶段高昂的成本、尤其是失去潜在收入的机会成本阻碍了其继续求学之路。相较于普高,职校的学生更多来自于经济困难的家庭,其求学之路也更加需要公共政策的扶持。加大针对职业院校家庭经济困难学生的精准资助,让努力和能力成为中职毕业生前程选择的主导因素,是学生资助政策的应有之义。

其次,“文化素质+职业技能”考试内容与结构比例的优化调整,关乎中职学校类型教育特点的去留。在语数英三科之外,职教高考还有区分了专业大类的专业理论和专业技能考试。高考就是指挥棒,中职学校的课堂教学和实习实训活动将围绕这一指挥棒而重塑。大量普高生在高三年级转入中职学校参加对口升学,虽然这在个体层面无可厚非,但也说明普高和中职教育间存在“套利空间”,上中职成为上大学(主要是上本科)的捷径。这一套利空间的形成,部分来自考试内容对专业知识和专业技能强调的不够。拒绝普高生转入中职学校的方式有悖于普职融通的基本理念,并不可取。但在未来的改革中,需要密切关注大规模高三学生转入中职的“套利行为”,并据此调整职教高考的考试内容和结构比例。

再次,综合评价、多元录取的实践,将决定能否兼顾产教融合。在制度设计上应更多鼓励中职毕业生有一定工作经历后再升学。没有取得职业证书或更少实习实践经历的学生上了本科,这一现象应当得到改变。随着中职教育从“就业导向为主”转向“升学就业并重”,升学率尤其是升本率对学校声誉的影响不断升高,深度校企合作成了吃力不讨好的行为。面对一些升本人数超过百人的超级中职学校的崛起,一些原本擅长面向产业办学、有着悠久学徒制历史的中职学校,逐渐丧失对优秀学生的吸引力。为了应对这一变化,一些紧密服务本地产业的中职学校不得不调整办学导向以吸引优秀生源。而优秀生源的继续升学对企业深度参与中职学校人才培养造成了负面影响。由于专升本比例的日益增加,这一机制也传导到了高职院校,许多原本深入开展的校企合作项目因优秀生源升本而受到冲击。制定有利于产教融合、有利于真正技能人才培养的评价标准并基于此开展录取,将考验改革者的智慧与担当。

1

[*] 田志磊,北京大学中国教育财政科学研究所副研究员。