共同富裕视角下的义务教育财政投入效应分析

魏 易[*]

2020年10月,党的十九届五中全会明确提出了“扎实推动共同富裕”,到2035年实现“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的远景目标。教育公平是实现共同富裕的必经途径,而义务教育均衡发展则是教育公平的重要体现。近年来,国家出台了一系列政策措施,建立健全义务教育经费保障机制,优化完善义务教育资源配置,不断提高经费保障水平,加快补齐短板弱项,着力推进义务教育均衡发展,取得了显著成效。通过各级政府共同努力,截至2020年底,全国96.8%的县实现县域义务教育基本均衡发展。在此背景下,本文关注的问题是:教育财政投入在城乡和不同家庭收入水平的学生群体之间的分配效应如何?

目前,已有国际比较研究基于公共教育资源在不同学校和学生群体之间的分配结果来评价教育财政资金分配的公平性,而国内相关研究仍主要以地区和学校为单位,分析省内区县之间、区县内部学校之间在生均经费、办学条件等方面的差异,尚缺乏对公共教育资源在不同人群之间(如城市和农村、低收入和高收入、基础教育和高等教育等)分配的公平性研究。本文首次将微观家庭入户调查数据和学校行政管理数据相结合,分析教育财政投入在不同学生群体之间的分配效应,填补了国内相关研究在这一方面的空白。

下文分为四个部分:第一部分回顾了国内外教育财政投入公平性的内涵。第二部分首先对家校匹配样本的分布情况进行描述分析,其次分析义务教育阶段公、民办学校的家庭教育支出和学校经费投入在城乡不同收入群体之间的分布情况,而后聚焦于连片特困地区学校的在校生家庭教育支出和学校经费投入情况。第三部分对比了2017和2019年公、民办义务教育学校生均教育事业性经费的变化情况,进一步分析公共教育财政投入在不同收入群体之间的分配效应。第四部分,小结。

一、教育财政投入的公平性

教育公平的政策目标主要包括机会公平、过程公平和结果公平。为了达到不同的政策目标,各国政府选择不同的方式向教育机构和学生个人分配资源。从教育财政的角度出发,教育公平主要包括横向公平和纵向公平两类。横向公平指的是在具有类似需求的单元(学校或学生)之间的资源分配,主要看同一类需求的单元(学校或学生)是否获得了相同的资源。我国县域内义务教育均衡状况指标就属于这一类。[1] 而纵向公平指的是在具有不同需求的单元之间的资源分配,侧重于根据不同学生群体的需求为他们提供差异化的资金。

各国教育财政投入是否有效促进了教育公平?首先,从教育财政资金的分配方式和规则来看。为了实现教育公平,各国政府在教育财政资金的分配过程中考虑了不同的因素。以OECD国家为例,依据拨款公式进行资金分配是各国政府对中小学校最常用的拨款方式,其中与教育公平相关的因素包括地区人口特征、学校特征和学生特征三类。图1显示了OECD国家政府对中小学学校拨款时是否考虑教育公平相关因素及其重要程度。三类因素中,最常见的是学校和学生特征因素。在有中央和地方政府拨款数据的26个国家中,25个使用了至少一个与学生特征相关的指标,23个使用了至少一个基于学校特征的指标,14个使用了至少一个基于人口特征的指标。从学生群体的特征来看,与特殊教育相关的拨款因素是最常见的,其次是低收入和弱势群体学生。很多国家政府对学校的拨款都向贫困学生进行了倾斜,最常用的指标是贫困学生的数量或比例,也有许多国家采用了多维度的指标,包括贫困学生的数量、贫困学生占比高的学校以及学校是否在贫困偏远地区。此外,各拨款因素的权重不同,这意味着它们在不同程度上影响分配的资金数额。平均而言,教育公平因素对拨款额度影响较大的国家占5%,影响中等的国家占20%,影响较小的国家占50%。这表明,相对于其他拨款因素,教育公平因素本身对学校获得的拨款的影响有限。

图1 OECD国家政府对中小学学校拨款时是否考虑教育公平相关因素

及其重要程度

来源:OECD,(2021), Figure D6.4

其次,从教育财政资金的分配结果来看各国教育财政投入的公平性。Berne和Stiefel(1984,1999)提出了教育财政投入公平性的评估框架,回答包括“谁?什么?如何?(Who? What? How?)”三个问题。第一个问题指的是教育财政投入公平是为了谁?第二个问题指的是哪些教育资源应该在目标群体中公平分配?第三个问题指的是如何定义公平,用什么具体的公平原则来确定分配是否公平?分析教育财政投入的公平性,就需要明确针对的是哪个对象、哪类教育资源、哪个维度的公平。不同的对象、投入和维度的选择,可能会产生完全不同的评估结果。

表1 教育财政投入公平性的评估框架

问题 |

定义 |

评估指标 |

谁? |

学生、纳税人、教师、家长 |

|

什么? |

财政投入 |

联邦、州和地方政府的总投入、公用经费、教育支出、常规项目支持等 |

教育结果 |

高中毕业率、大学升学率、学业考试合格率等 |

|

如何? |

横向公平 |

范围、联合全距比率(第95百分位的生均经费/第5百分位的生均经费)、变异系数、基尼系数、麦克伦指数、沃斯特根指数 |

纵向公平 |

按照需求加权的学生数(例如,特殊教育学生、英语非母语学生、学困生、贫困生、偏远贫困地区学校的学生、天才儿童项目等) |

|

财政中立 |

相关系数、弹性 |

|

充足性 |

Odden-Picus充足指数 |

|

来源:Odden和Picus(2012)

随着教育政策目标的改变,教育财政投入的评估对象逐渐从州和学区层面的生均经费转向以学校为单位的生均经费,而对公平的定义逐渐从教育投入的公平转向了结果的公平。除了地区和学校层面的分析之外,目前对教育投入在不同学生群体之间分配的研究相对较少,分析方法主要包括:通过洛伦兹曲线和基尼系数分析公共教育资源在不同收入和受教育水平人群中的集中程度;通过比较受教育程度最高的人群和受教育程度最低的人群(如最高10%比最低10%)享有的公共资源的份额,分析公共教育资源是偏向于优势人群,还是偏向于弱势人群;通过收益指数分析公共教育资源在不同社会群体(如男童和女童、不同族裔)之间的分配(UIS, 2016; UNESCO,2014)。

目前国内聚焦于义务教育公平和均衡的研究,主要是以区县和学校为单位衡量公共教育资源分配的公平性,分析省内区县之间、区县内部学校之间在生均经费、办学条件等方面的差异,尚缺乏对公共教育资源在不同人群之间分配的公平性的分析,即公共教育资源在不同群体(如城市人群和农村人群、低收入人群和高收入人群、基础教育受教育者和高等教育受教育者等)之间的分配。当公共教育财政投入更倾向于非义务教育学段或重点学校,而这些享受到更多公共财政投入的学校的入学机会与家庭背景有关时,那么公共教育资源的配置也将是不公平的。例如,当重点普通高中、精英高校的入学机会偏向于收入水平或社会阶层更高的家庭时,优势家庭的子女既占有了机会,又享受了低成本和高质量的教育。

那么,教育财政投入在城乡和不同家庭收入水平的学生群体之间的分配效应如何?要回答这一问题,更加准确地估计公共财政教育投入在不同群体之间的分配,需结合学生就读学校的基本信息、家庭背景信息、家庭教育支出情况和学校获得的公共财政教育投入的信息。本文根据学生就读学校信息,将家庭调查数据与学校经费数据进行了匹配,来回答公共财政投入在城乡和不同家庭收入水平的学生群体之间是怎样分配的问题。

二、义务教育阶段的家庭教育支出和学校经费投入

1. 样本中小学生概况

2019年中国教育财政家庭调查(China Institute for Educational Finance Research-Household Survey,CIEFR-HS)覆盖了全国29个省、345个县、34643户家庭。根据样本中学生的就读学校信息,将调查数据与学校层面公共教育投入数据进行了匹配,从而得到了样本学生的家庭端的支出和学校端的经费投入情况。在匹配成功的样本中,共有公办学校小学生4062人,覆盖1680所学校;初中生2113人,覆盖1113所学校。在此基础上,本文对公共教育投入在不同学生群体之间,尤其是城乡学生和不同家庭收入水平的学生之间的分配进行分析。

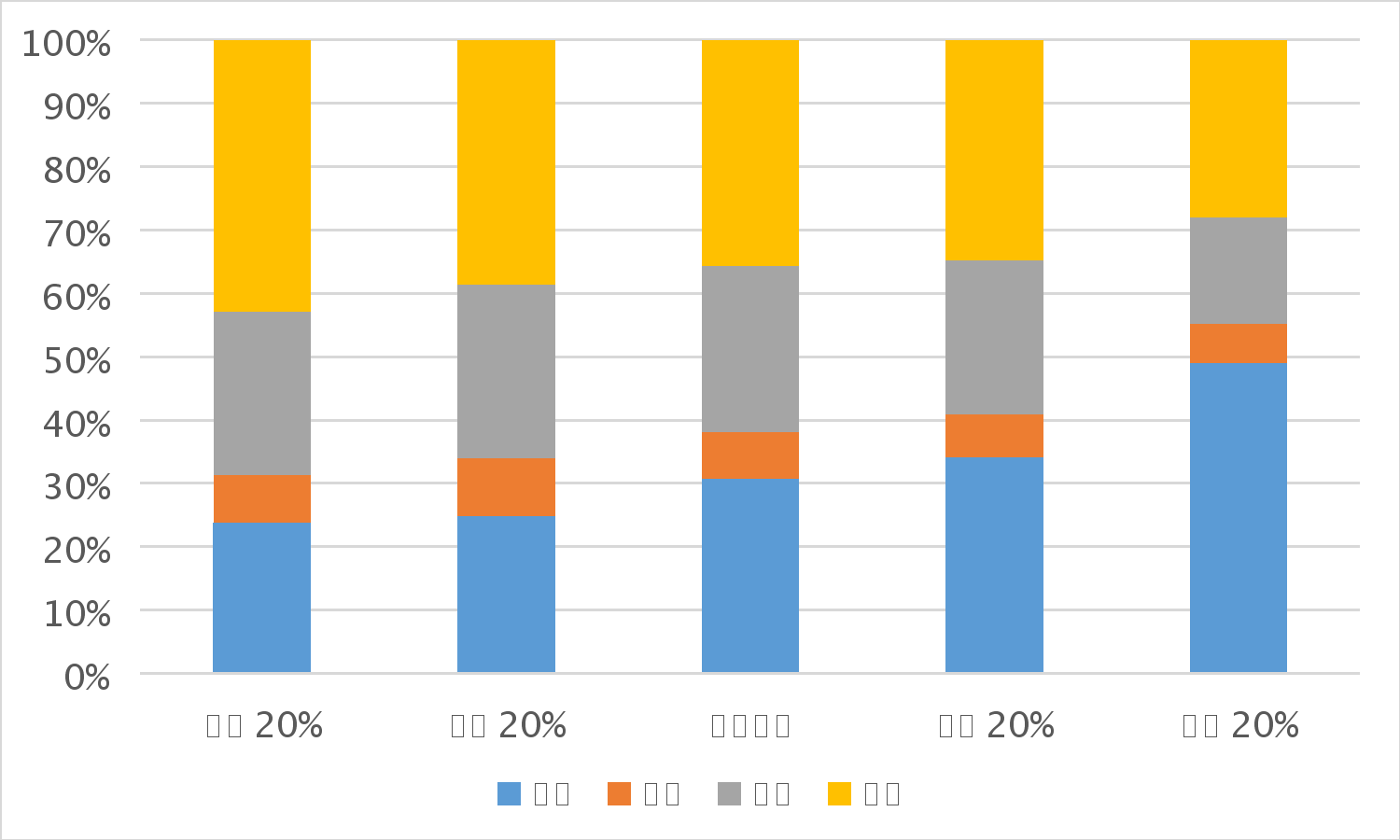

首先,来看不同家庭组学生就读学校的地区分布。图2和图3根据家庭收入水平由低到高分为五组,分别估计每一组学生所在学校的区域和城乡分布情况。其中,区域分为东部、东北部、中部和西部,城乡分为主城区、城乡结合区、镇中心区、镇乡结合区、特殊区域、乡中心区和村庄。[2] 可以看出,最低和次低收入两组家庭的子女有70%左右分布在中西部地区,不到25%在东部地区,而最高收入组家庭的子女有将近50%分布在东部地区。从学校的城乡分布来看,最低收入组家庭的子女有23%在位于乡中心区和村庄的乡村学校就读,次低收入组家庭的子女有20%在乡村学校就读,而最高收入组的子女有8%在乡村学校。从城区就读的学生占比来看,最低收入组家庭的子女有20%在城区学校就读,次低收入组家庭的子女有25%,而最高收入组家庭的子女则有66%在城区学校就读。

图2 样本中小学生就读学校的地区分布

图3 样本中小学生就读学校的城乡分布

根据表2,小学阶段分别有4%和4.6%的学生在城镇和农村的民办学校就读,初中阶段分别有9.6%和6.9%的学生在城镇和农村的民办学校就读。从生均家庭教育支出水平来看,农村小学和初中的生均家庭教育支出分别为1955元和3387元,城镇家庭分别为6472元和7999元。总体上,城镇家庭在每个孩子教育上的投入是农村家庭的2.7倍左右。其中小学阶段差异最大,城镇家庭是农村家庭的3倍左右,初中阶段城镇家庭是农村家庭的2.3倍左右。从生均家庭教育支出占家庭消费总支出的比例来看,农村小学和初中家庭分别是3.6%和6.8%,城镇小学和初中家庭分别是5.1%和7.1%。在小学阶段,农村家庭负担低于城镇家庭,初中逐渐接近城镇水平。

表2 样本中小学生民办学校占比和家庭教育支出情况(%,元/年)

|

城镇 |

农村 |

||||

民办就读比例 |

生均家庭教育支出 |

生均家庭教育支出占比 |

民办就读比例 |

生均家庭教育支出 |

生均家庭教育支出占比 |

|

小学 |

4.0% |

6472 |

5.1% |

4.6% |

1955 |

3.6% |

初中 |

9.6% |

7999 |

7.1% |

6.9% |

3387 |

6.8% |

平均 |

5.7% |

6934 |

5.7% |

5.6% |

2577 |

5.0% |

2. 城乡公办义务教育学校在校生家庭教育支出和学校经费投入

首先,来看农村和城镇地区家庭在子女教育方面的支出和负担程度。表3为公办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均家庭教育支出和负担。根据家庭年收入水平由低到高将家庭分为收入最低的20%、次低的20%、中等收入组、次高的20%和最高的20%五组。子女在公办小学、初中上学的农村家庭中,最低收入组平均在每个孩子的教育上花费1173元/年,略高于城镇最低收入组的1100元/年。随着家庭收入水平的逐渐增加,城镇家庭的教育支出逐渐与农村家庭拉开差距,城镇的最高收入组的生均家庭教育支出是农村的接近3倍。此外,虽然农村地区内部差异较小,但对不同家庭来说负担率差异较大,对最低收入组家庭来说,每个孩子的教育支出占家庭总支出的7.8%;而对最高收入组家庭来说,每个孩子的教育支出占2%。另一方面,城镇地区家庭的教育支出水平差异较大,但对每个家庭来说的负担率则较为相近,均在5-6%左右。

表3 公办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均家庭教育支出和负担(元/年,%)

|

全国 |

农村 |

城镇 |

|||

生均家庭教育支出 |

生均家庭教育支出占比 |

生均家庭教育支出 |

生均家庭教育支出占比 |

生均家庭教育支出 |

生均家庭教育支出占比 |

|

最低20% |

1145 |

7.2% |

1173 |

7.8% |

1100 |

6.1% |

次低20% |

1926 |

5.9% |

1837 |

5.6% |

2029 |

6.2% |

中等收入 |

2518 |

4.7% |

2086 |

4.0% |

2830 |

5.2% |

次高20% |

3850 |

4.4% |

2359 |

2.8% |

4561 |

5.2% |

最高20% |

9738 |

4.4% |

3819 |

2.0% |

11019 |

5.0% |

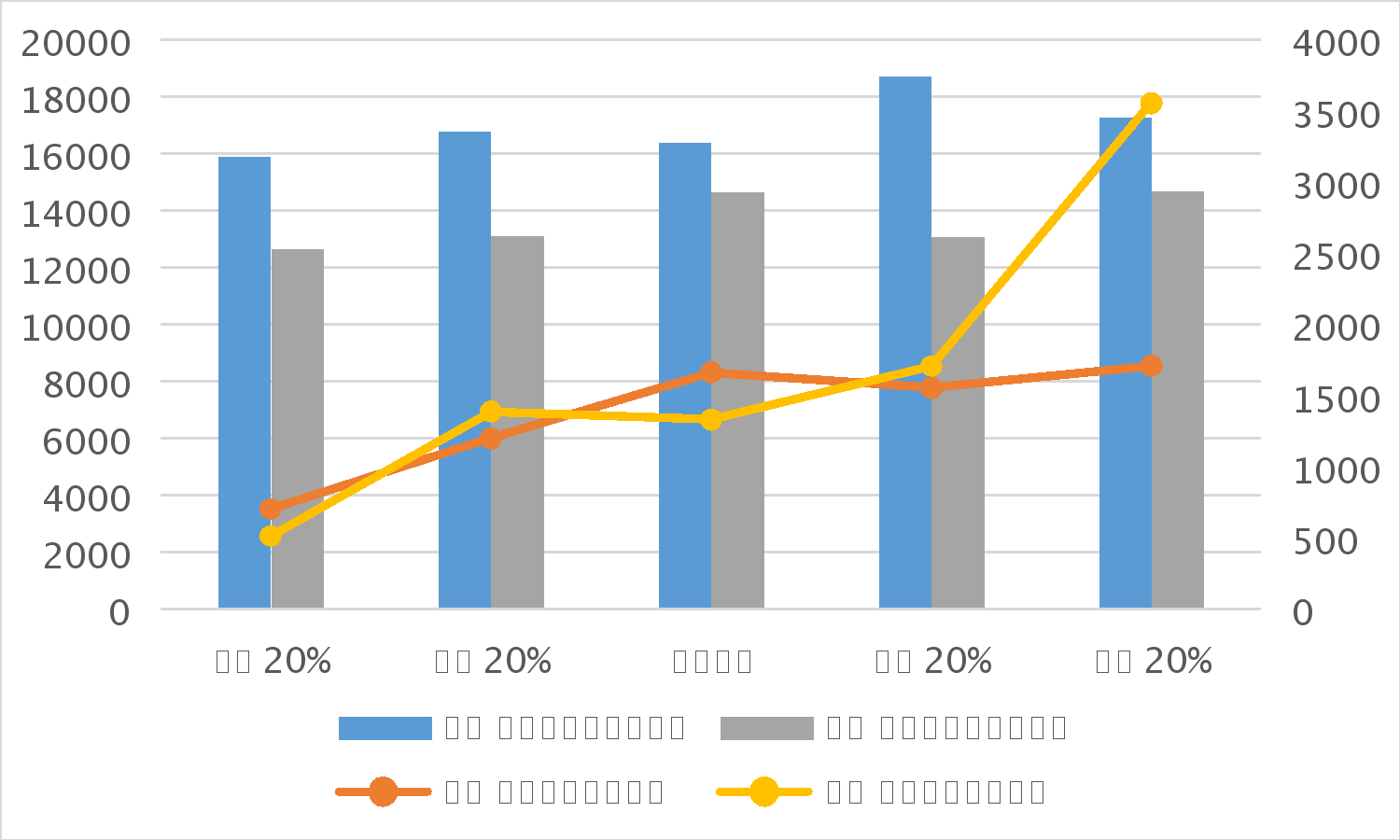

图4 公办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均家庭教育支出和负担(元/年,%)

其次,来看农村和城镇地区家庭子女所在学校的经费投入情况。表4为公办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均教育事业性经费。采用生均教育事业性经费来衡量学校经常性的教育投入水平。目前公办义务教育学校基本上由公共财政支持,农村和城镇学校的预算内教育事业性经费占比均达到98%以上。从全国范围内来看:(1)城乡不同收入水平组的家庭子女所在学校的生均教育事业性经费差异不大,均在1.5万到1.8万之间;(2)收入最高的20%家庭中,城镇家庭子女所在学校的生均教育事业性经费明显高于农村家庭;(3)除了最高收入组外,农村家庭子女所在学校的生均经费高于城镇地区,尤其是收入最低20%的家庭,农村学校的生均教育事业性经费明显高于城镇家庭;(4)存在中部凹陷的现象,即中等收入家庭子女所在学校的生均经费要低于次低收入和高收入群体。尤其是农村地区,中等收入的生均经费要低于低收入群体。

表4 公办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均教育事业性经费(元/年)

|

全国平均 |

农村 |

城镇 |

|||

生均教育事业性经费 |

生均预算内教育事业性经费 |

生均教育事业性经费 |

生均预算内教育事业性经费 |

生均教育事业性经费 |

生均预算内教育事业性经费 |

|

最低20% |

15100 |

14915 |

15769 |

15523 |

14016 |

13932 |

次低20% |

15538 |

15269 |

15783 |

15452 |

15254 |

15056 |

中等收入 |

15165 |

14971 |

15483 |

15382 |

14932 |

14670 |

次高20% |

15609 |

15366 |

17134 |

16760 |

14873 |

14693 |

最高20% |

18109 |

17869 |

16418 |

16264 |

18482 |

18222 |

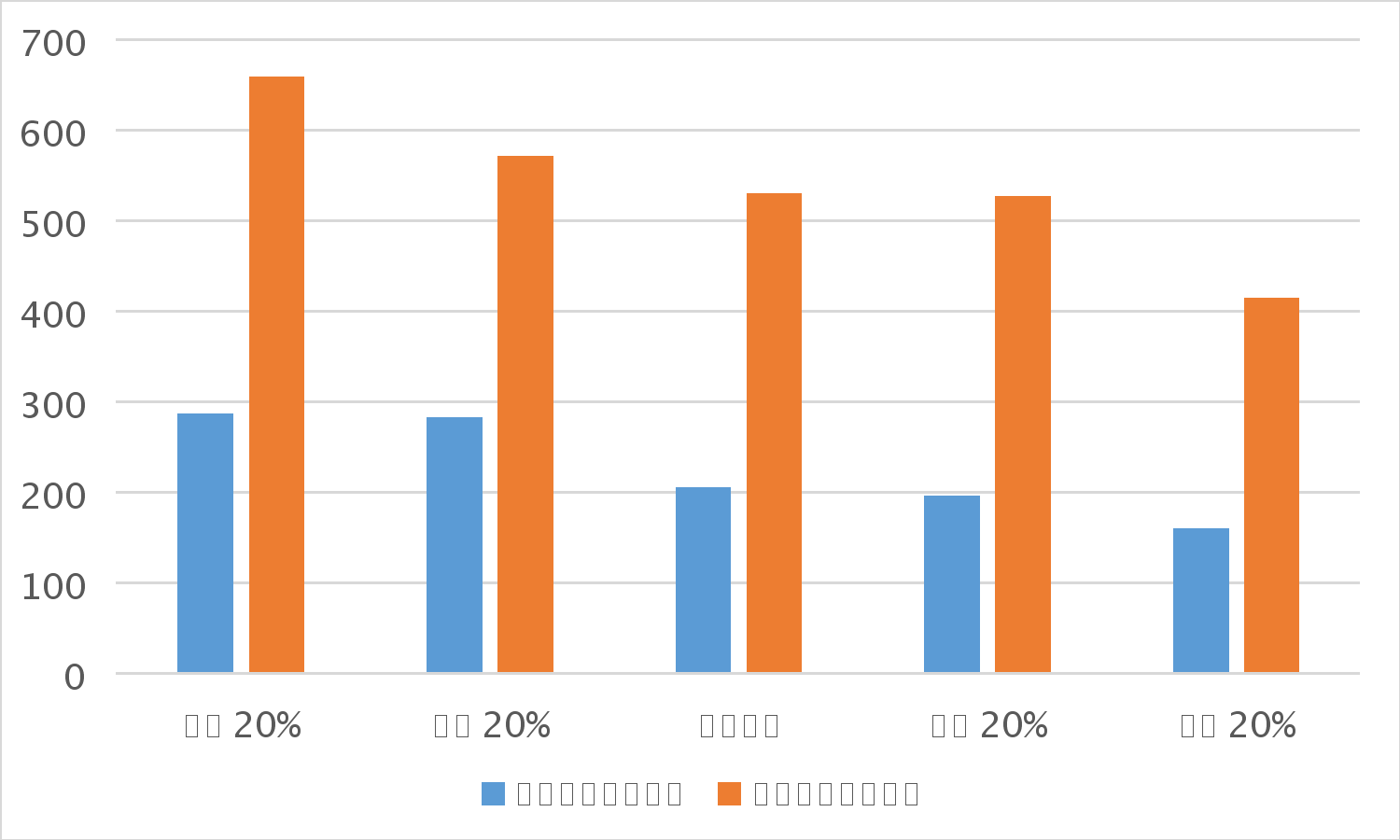

图5是公办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均奖助学金。从不同收入水平的家庭来看,奖助学金的分配向着收入水平较低的家庭子女所在学校倾斜。相对于高收入家庭子女所在的学校,这些学校可能聚集了更多的低收入和弱势群体家庭的学生,因此部分说明了奖助学金的分配能够有效瞄准目标学生群体。

图5 公办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均奖助学金(元/年)

3. 城乡民办义务教育学校在校生家庭教育支出和学校经费投入

本节将义务教育阶段民办学校的在校生也按照家庭年收入水平由低到高分为五组,分析那些在民办学校就读学生的家庭教育支出和相关学校的生均经费情况。首先,来看农村和城镇地区家庭在子女教育方面的支出和负担程度。与公办学校相比,义务教育阶段就读民办学校的学生的家庭教育支出高,不同收入水平的家庭之间差异大。表5为民办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均家庭教育支出和负担。农村低收入家庭生均教育支出是城镇家庭的2.7倍,负担接近家庭总支出的30%;而农村高收入家庭生均教育支出则是城镇家庭的38%,负担为家庭总支出的5.8%。无论城乡,民办学校在校生家庭的教育支出和负担都远高于公办学校家庭。

表5 民办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均家庭教育支出和负担 (元/年,%)

|

全国 |

农村 |

城镇 |

|||

生均家庭教育支出 |

生均家庭教育支出占比 |

生均家庭教育支出 |

生均家庭教育支出占比 |

生均家庭教育支出 |

生均家庭教育支出占比 |

|

最低20% |

3285 |

21.0% |

4327 |

29.1% |

1593 |

7.9% |

次低20% |

6707 |

20.1% |

7436 |

22.3% |

5492 |

16.6% |

中等收入 |

9018 |

16.9% |

7966 |

15.0% |

9744 |

18.2% |

次高20% |

11000 |

12.3% |

10066 |

11.7% |

11531 |

12.7% |

最高20% |

24930 |

10.1% |

10936 |

5.8% |

28581 |

11.2% |

图6 民办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均家庭教育支出和负担(元/年,%)

其次,来看农村和城镇地区家庭子女所在学校的经费投入情况。表6为民办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均教育事业性经费。由于民办学校经费主要依赖于家庭缴纳的学费,因此民办学校不仅生均教育事业性经费低于公办学校,而且城乡之间、农村和城镇内部的学校之间都存在极大差异:(1)城乡不同收入水平组的家庭子女所在学校的生均教育事业性经费差异较大,城乡最高收入组所在学校的生均经费分别是最低收入组的3.6倍和2倍;(2)城乡中低收入组所在学校的生均经费接近,随着家庭收入水平进一步上升,城镇地区学校的生均经费与农村地区拉大,城镇最高收入组达到农村的2.4倍。

表6 民办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均教育事业性经费(元/年)

|

全国平均 |

农村 |

城镇 |

|||

生均教育事业性经费 |

生均预算内教育事业性经费 |

生均教育事业性经费 |

生均预算内教育事业性经费 |

生均教育事业性经费 |

生均预算内教育事业性经费 |

|

最低20% |

4894 |

1012 |

4416 |

1168 |

5672 |

760 |

次低20% |

6712 |

1385 |

6177 |

1378 |

7542 |

1396 |

中等收入 |

7529 |

1283 |

6223 |

1269 |

8430 |

1293 |

次高20% |

9283 |

1402 |

6678 |

667 |

10816 |

1834 |

最高20% |

16705 |

2579 |

7231 |

1449 |

19237 |

2881 |

总体来看,多年来公共财政对义务教育学校和农村地区学校的重视和投入,使得地区之间、城乡之间和不同收入水平的家庭子女所在学校之间的教育经费差异大大缩小,且出现了向农村和低收入家庭倾斜的趋势。公办和民办学校在校生的家庭教育支出和学校经费投入的差异比较显示,在考虑了公共财政投入之后,公办学校的不同收入群体子女所享受到的教育总投入差距显著缩小。

4. 贫困地区在校生家庭教育支出和学校经费投入

本节主要对贫困地区中的集中连片特殊困难地区(简称“连片特困地区”)义务教育阶段在校生的家庭教育支出和学校经费投入现状进行描述。与全国水平相比,连片特困地区城乡家庭支出普遍较低,且除了最高收入组外,城乡之间没有太大差异。从学校经费水平来看,首先,连片特困地区的农村学校生均经费不仅高于全国农村地区的平均水平,也普遍高于全国城镇地区的平均水平;而连片特困地区的城镇学校生均经费则略低于全国城镇学校的平均水平。其次,从连片特困地区内部来看,农村学校生均经费普遍高于城镇学校,最高收入组也不例外。而就全国平均水平来看,最高收入组家庭子女所在的学校生均经费普遍高于农村学校。可见,公共财政的重视和倾斜,使得贫困连片地区农村学校的教育经费保障水平得到了极大的改善。

表7 连片特困地区在校生家庭教育支出和生均教育事业性经费(公办义务教育学校)

(元/年)

|

农村 |

城镇 |

||

生均教育事业性经费 |

生均家庭教育支出 |

生均教育事业性经费 |

生均家庭教育支出 |

|

最低20% |

15871 |

703 |

12643 |

513 |

次低20% |

16788 |

1199 |

13128 |

1387 |

中等收入 |

16400 |

1662 |

14659 |

1330 |

次高20% |

18738 |

1555 |

13096 |

1707 |

最高20% |

17292 |

1709 |

14682 |

3555 |

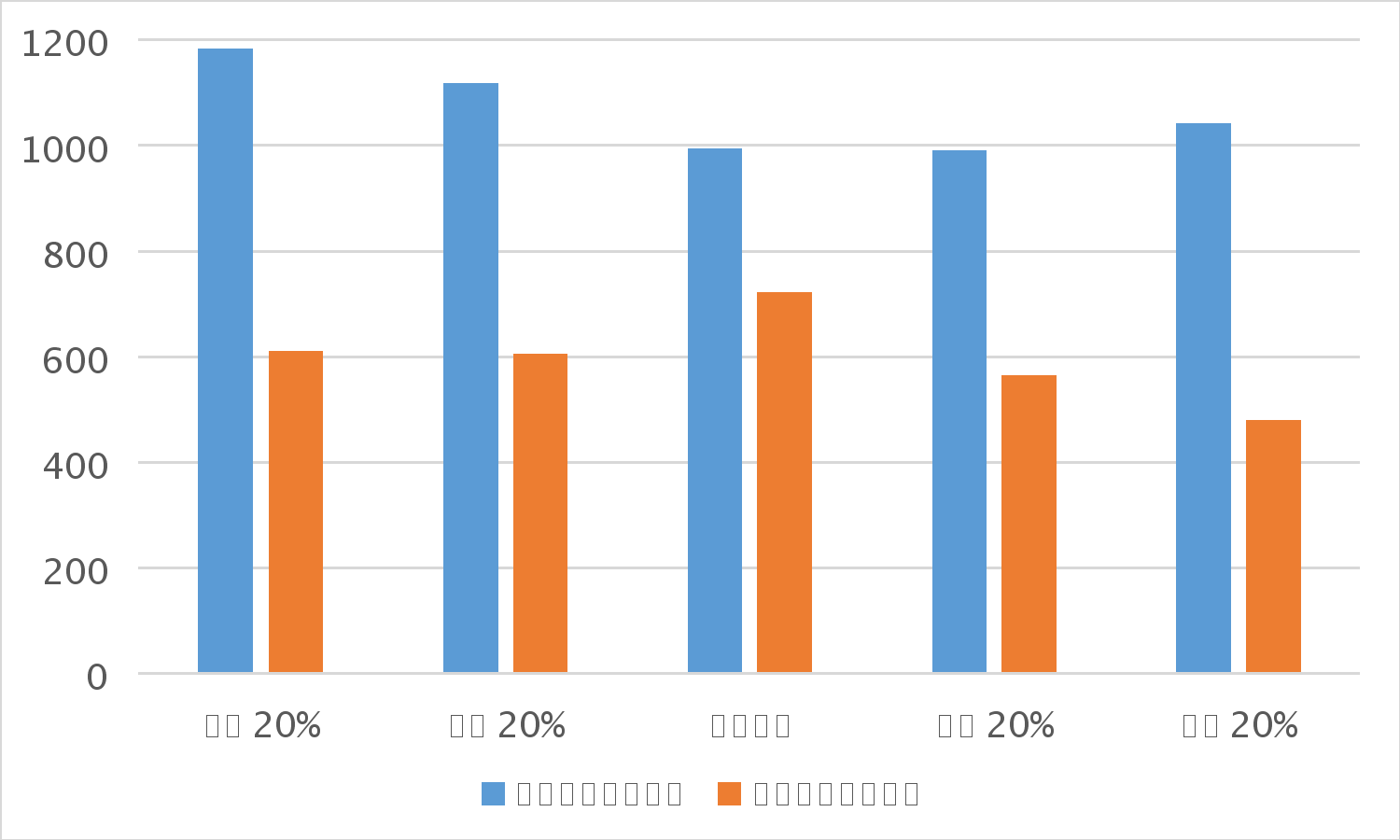

图7 连片特困地区分城乡和家庭收入水平的在校生家庭教育支出和生均教育事业性经费(公办义务教育学校)(元/年)

连片特困地区学校的生均奖助学金高于全国平均水平。农村中低收入家庭子女所在的学校,其生均奖助学金达到1000元左右,是全国农村平均水平的2倍。城镇地区在500-600元左右,是全国城镇平均水平的3倍。总体来看,奖助学金的分配向连片特困地区的小学和初中学校进行了倾斜。

图8 连片特困地区分城乡和家庭收入水平的学校生均奖助学金(公办义务教育学校)

(元/年)

三、公共教育财政投入的分配效应

1. 公办义务教育学校经费投入和在校生家庭教育支出

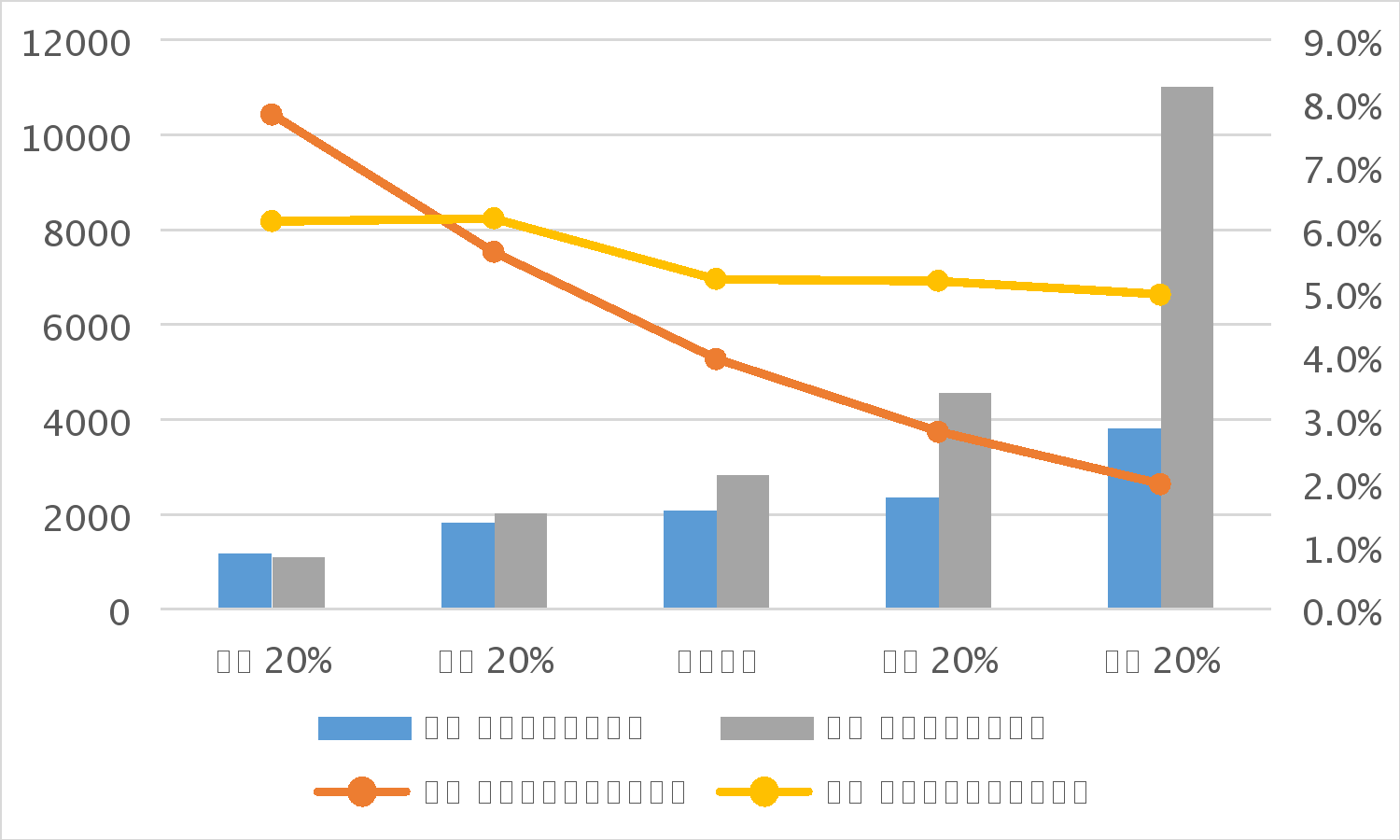

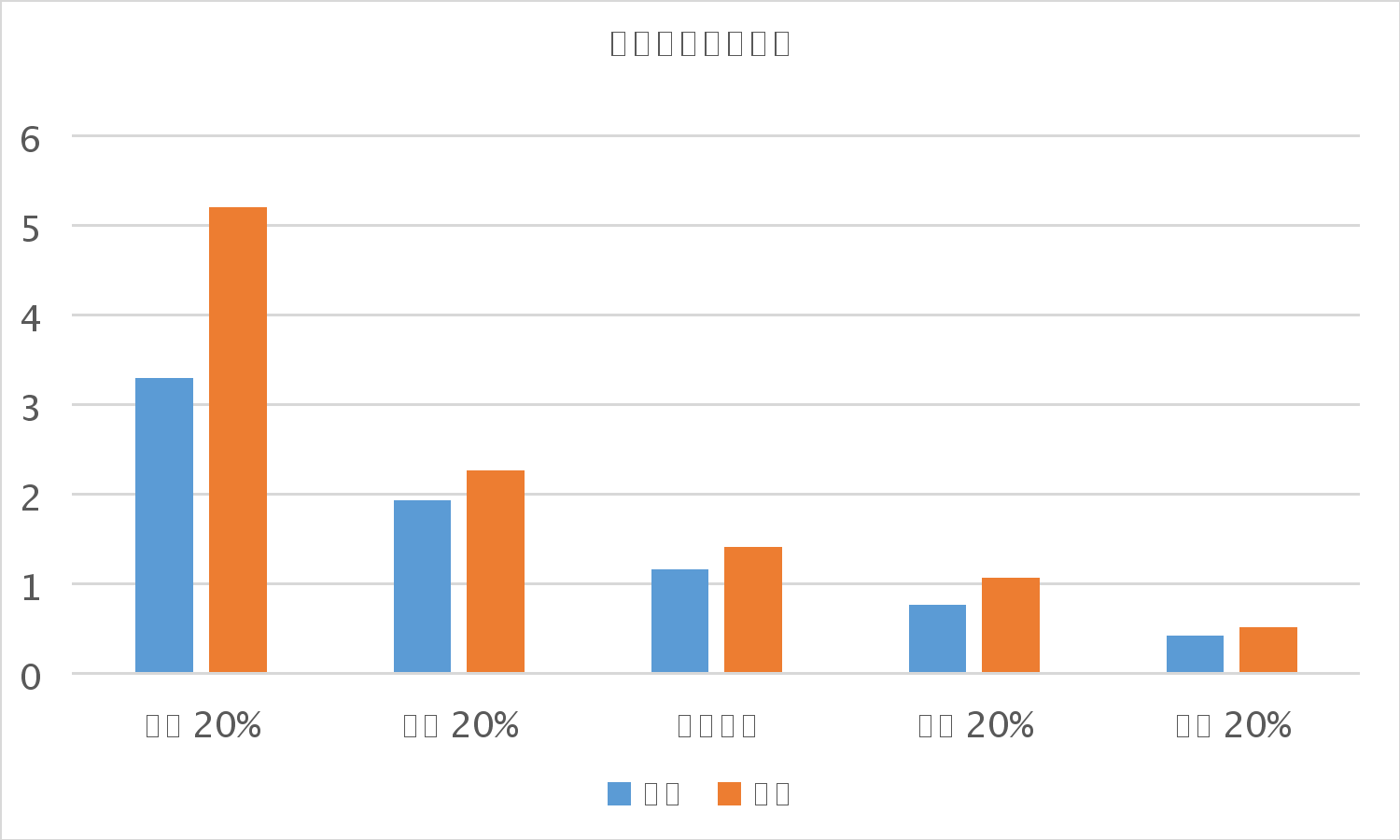

图9为2017和2019年公办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均教育事业性经费的变化情况。与2017年相比,2019年城乡公办义务教育学校的生均教育事业性经费整体上实现了显著的增长。尤其是农村地区,从收入最低的20%到最高的20%的农村家庭子女所在的学校,分别增加了2376元/生、1671元/生、1052元/生、1892元/生和2248元/生,收入最低20%的农村家庭所在的学校生均教育事业性经费增长幅度甚至高于收入最高20%的农村和城镇家庭。

|

|

图9 2017-2019年公办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均教育事性经费(元/年)

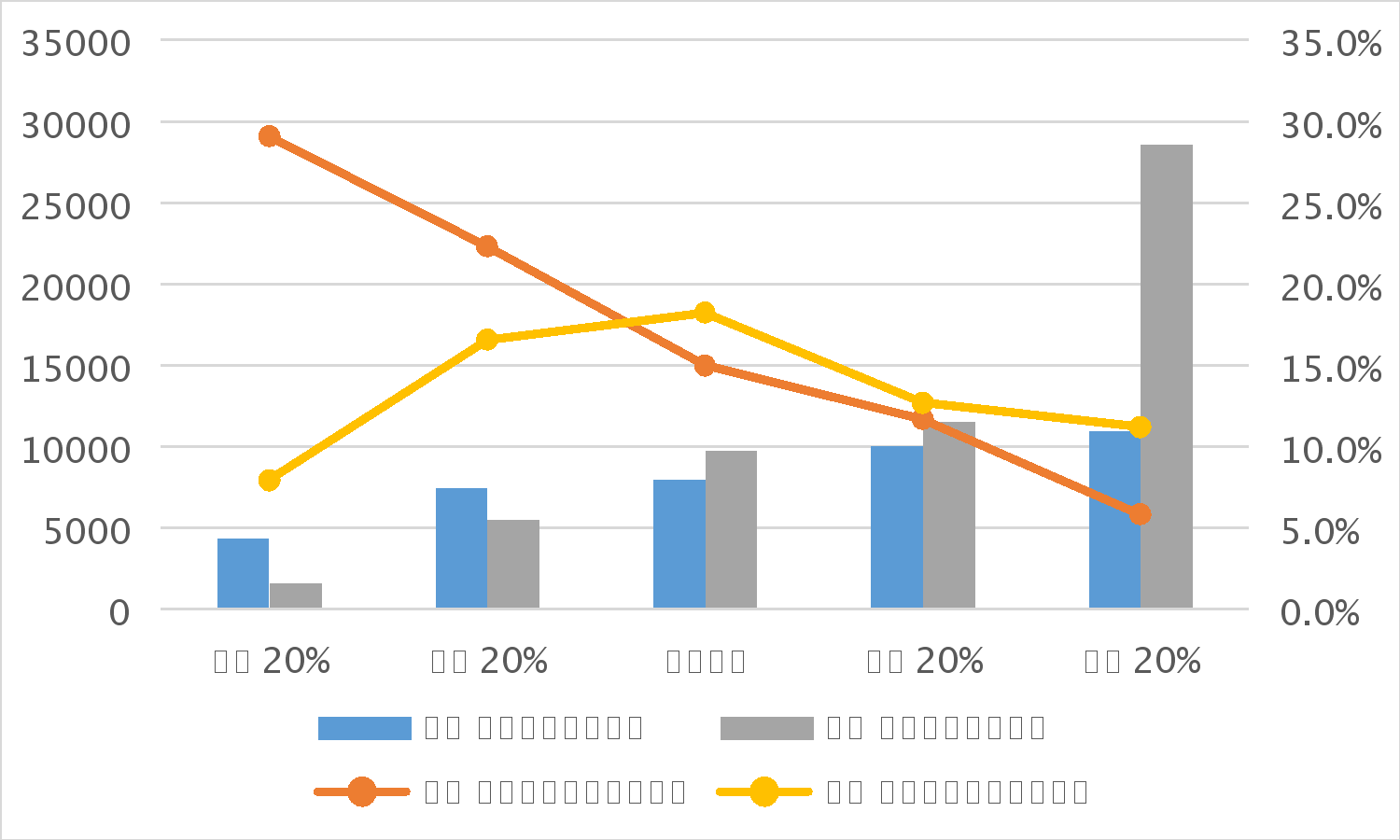

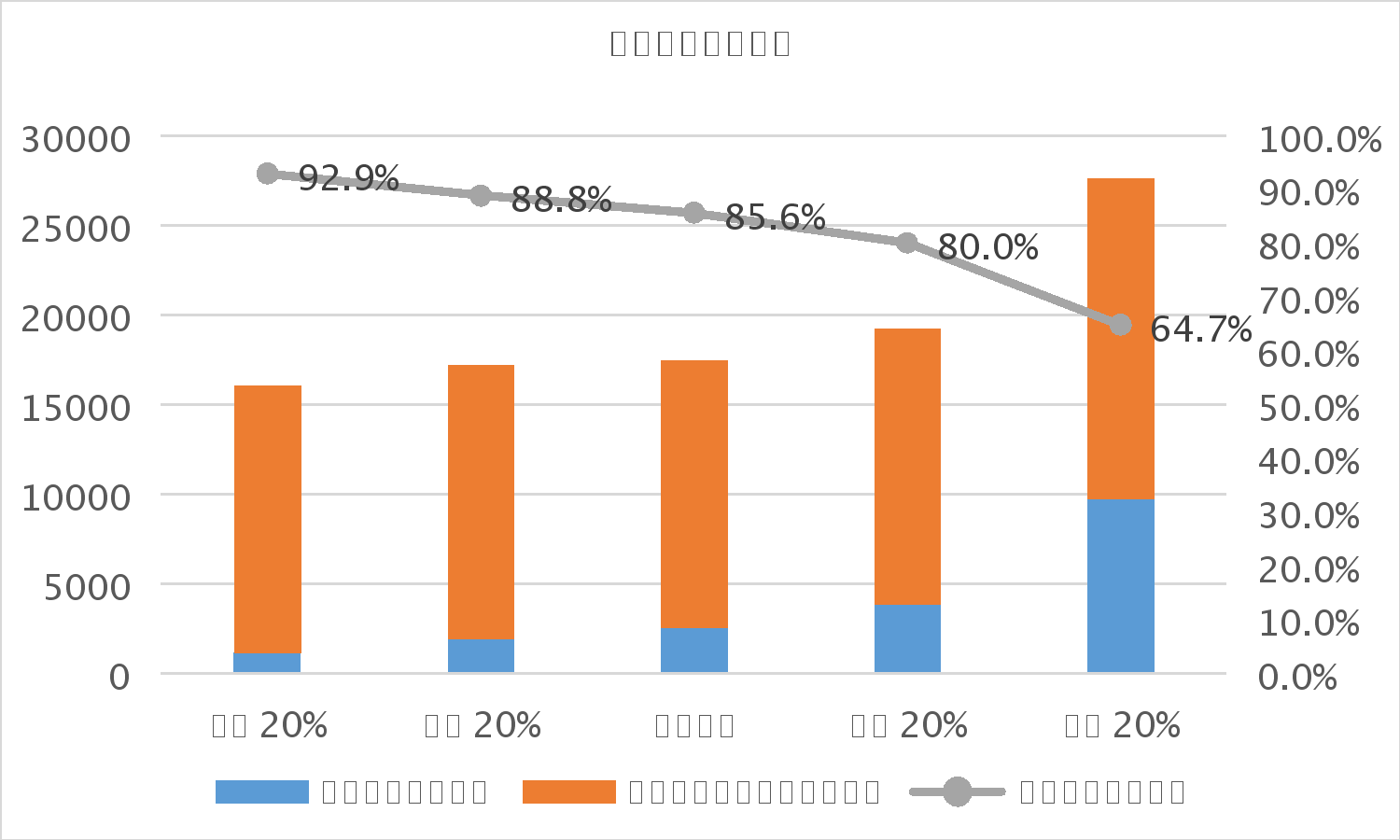

图10为2019年根据家庭收入水平分组的公办学校学生的生均教育总投入。其中公共教育投入使用的是相应的生均预算内教育事业性经费。根据图10,收入最高20%家庭组的生均家庭教育支出接近1万元/年,是收入最低的20%家庭组的生均家庭教育支出的8.5倍左右。将家庭教育支出和公共教育投入结合来看,最高20%家庭组生均总投入约为2.8万元/年,公共教育投入占生均总投入近65%;最低20%家庭组生均总投入约为1.6万元/年,公共教育投入占生均总投入的93%。可见,一方面,随着主流学校的竞争越来越激烈,家长们在课外辅导上投入了越来越多的时间和金钱,希望这些额外的投资能帮助他们的孩子在学校取得优势。另一方面,在义务教育阶段的公办学校,公共财政投入缩小了不同收入群体子女所享受到的教育总投入的差距。

图10 2019年根据家庭收入水平分组的公办学校学生的生均教育总投入(元/年)

为了进一步估计公共财政教育投入的分配效应,本文计算了生均学校经费投入与人均家庭收入的比值,结果如图11所示,在低收入群体中,尤其是农村地区的低收入群体中,公共教育投入与人均家庭收入的比例更高。随着收入水平的增加,比例逐渐降低,收入最高的两个群体占比都低于1。一定程度上说明,公共财政教育投入向低收入群体倾斜。

图11 生均预算内教育事业性经费与人均家庭收入的比值

2. 民办义务教育学校经费投入和在校生家庭教育支出

图12为2017和2019年民办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均教育事业性经费的变化情况。与2017年相比,2019年民办义务教育学校生均教育经费没有明显增长,有些群组甚至略有下降,尤其是中高收入组家庭所在的民办学校。

|

|

图12 2017-2019年民办义务教育学校分城乡和家庭收入水平的生均教育事业性经费

(元/年)

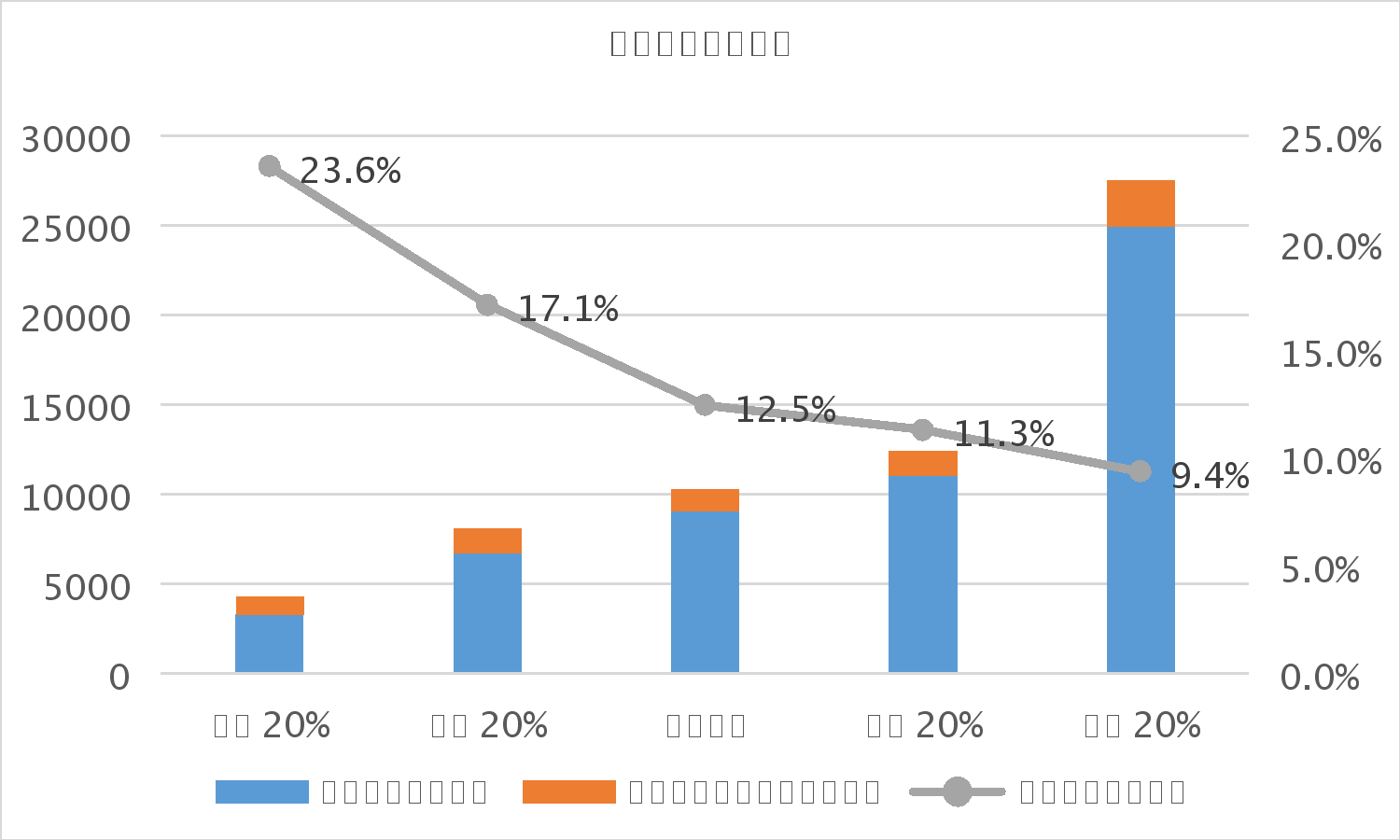

图13为2019年根据家庭收入水平分组的民办学校学生的生均教育总投入。收入最高20%家庭组的生均家庭教育支出接近2.5万元/年,是收入最低的20%家庭组的生均家庭教育支出的7.6倍左右。将家庭教育支出和公共教育投入结合来看,最高20%家庭组生均总投入约为2.8万元/年,公共教育投入占生均总投入的9.4%;最低20%家庭组生均总投入约为4297元/年,公共教育投入占生均总投入的23.6%。最高20%家庭组的教育总投入是最低20%家庭组的6.4倍,高低收入组之间的差距变化不大。

图13 2019年根据家庭收入水平分组的民办学校学生的生均教育总投入(元/年)

四、小结

本文关注的问题是,在国家将义务教育全面纳入公共财政保障范围、公共教育财政投入不断增长的背景下,从学生和家庭的层面来看,农村地区和低收入家庭是否享受到了更多的公共财政的阳光?基于覆盖了全国29个省份、345个区县、3.46万户家庭的2019年中国教育财政家庭调查,本文对公共教育投入在城乡和不同家庭收入水平的学生之间的分配进行分析。结果表明,在考虑了公共财政投入之后,公办学校不同收入群体子女所享受到的教育总投入差距显著缩小。公共教育投入具有正向的分配效应,尤其是对农村地区中低收入的家庭。相较于2017年,2019年城乡公办义务教育学校的生均教育事业性经费整体上实现了显著的增长。农村地区低收入家庭子女所在的学校,其生均教育事业性经费增长幅度高于最高收入组家庭。具体来看:

首先,农村和城镇地区家庭在子女教育投入上差异较大,城镇家庭是农村家庭的2.7倍左右。农村小学和初中的生均家庭教育支出分别为1955元/年和3387元/年,城镇家庭分别为6472元/年和7999元/年。其中小学阶段差异最大,城镇家庭是农村家庭的3.3倍左右,初中阶段城镇家庭是农村家庭的2.4倍左右。

其次,城乡不同收入水平的家庭子女所在学校的生均教育事业性经费差异不大,均在1.5万/年到1.8万/年之间。除最高收入组家庭之外,农村家庭子女所在学校的生均经费均高于城镇地区。此外,数据显示还存在一定程度上的“中部凹陷”的现象,即中等收入家庭子女所在学校的生均经费要低于次低收入和高收入群体。而民办学校由于经费主要依赖于家庭缴纳的学费,少有来自公共财政的投入,不仅生均事业性经费低于公办学校,城乡之间、农村和城镇内部的学校之间都存在极大差异。

再次,连片特困地区农村学校生均经费普遍高于全国城镇平均水平,生均奖助学金是全国平均水平的2~3倍。尤其是农村中低收入家庭子女所在的学校,生均奖助学金达到1000元左右。

总体来看,多年来公共财政对义务教育学校和农村地区学校的重视和投入,使得地区之间、城乡之间和不同收入水平的家庭子女所在的学校之间的教育经费差异大大缩小,且出现了向农村和低收入家庭倾斜的趋势。

参考文献:

Berne, R., & Stiefel, L. (1984). The measurement of equity in school finance. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Berne, R., & Stiefel, L. (1999). Concepts of school finance equity: 1970 to present. In Helen Ladd, Rosemary Chalk & Janet Hansen (Eds.). Equity and adequacy in education finance: Issues and perspectives. Washington, DC: National Academy Press.

OECD (2021), Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

Odden, A., & Picus, L. (2012). School Finance: A Policy Perspective (5th edition). McGraw Hill Press.

UNESCO. (2014). Education sector analysis methodological guidelines. Retrieved from: https://www.unicef.org/reports/education-sector-analysis-01.

UNESCO-UIS. (2016). A roadmap to better data on education financing. Canada: UNESCO Institute for Statistics.

1

[*] 魏易,北京大学中国教育财政科学研究所助理研究员。

[1] 2012年2月,教育部印发《县域义务教育均衡发展督导评估暂行办法》,建立了县域义务教育均衡发展督导评估制度,启动义务教育基本均衡县评估。其中,衡量县域内义务教育均衡状况指标为:根据生均教学及辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值、每百名学生拥有计算机台数、生均图书册数、师生比、生均高于规定学历教师数、生均中级及以上专业技术职务教师数8项指标,分别计算小学、初中差异系数,评估县域内小学、初中校际间均衡状况。

[2] 从2014年起,教育部采用了国家统计局颁布的《统计用城乡划分代码》,开展教育经费统计工作。新的城乡划分标准调整为三大类七小类,即:城区(主城区和城乡结合区)、镇区(镇中心区、镇乡结合区、特殊区域)、乡村(乡中心区和村庄),其中城市指城区,农村指镇区和乡村。