杨 钋[*]

摘要:和新时代我国建设研究生教育强国的要求相比,我国研究生教育投入政策还有待进一步完善。本文基于课题组对全国五省份42所高校调研,分析了我国研究生教育扩张的模式,讨论了高校内部如何通过交叉补贴来统筹研究生教育的经费,并探讨了以交叉补贴支持研究生教育事业发展的优势和挑战。

关键词:研究生教育扩张 交叉补贴 研究生教育投入

2013年,我国对研究生教育投入机制进行改革,财政部、国家发改委、教育部联合发布了《关于完善研究生教育投入机制的意见》(财教〔2013〕19号),建立起了拨款、资助、收费相结合的研究生教育投入机制。2020年我国首次召开了研究生教育大会。为贯彻全国研究生教育会议精神,教育部、国家发展改革委和财政部出台了《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》,提出“切实做好经费保障,完善差异化投入机制”,“改革完善资助体系,激发研究生学习积极性。完善政府主导、培养单位统筹、社会广泛参与的研究生资助投入格局”。

和新时代我国建设研究生教育强国的要求相比,我国研究生教育投入政策还有待进一步完善。为此,北京大学中国教育财政科学研究所课题组(以下简称“课题组”)对我国研究生教育投入政策的完善问题进行了专门的研究。本文分析了我国研究生教育扩张的模式,讨论了高校内部如何通过交叉补贴来统筹研究生教育经费,并探讨了以交叉补贴支持研究生事业发展的优势和挑战。

一、研究生教育扩张的模式

科技研发是国家创新发展的源泉(Ehrenberg,2003,2005)。研究生教育在研究和创新过程中发挥着重要的作用,各个国家均重视研究生教育的发展(Gumport,1993)。2020年我国研究生招生规模超过110.7万人,已成为全球研究生培养大国。我国如何在短期内实现了研究生教育的大规模扩张?

从理论上分析,中央和省级政府在研究生事业发展过程中可以配置两种稀缺资源,即研究生招生(尤其是博士生)名额和研究生经费保障水平(包括生均拨款标准、学费和奖助政策)。通过对全国五省份42所高校的调研,课题组发现,与1999年开始的普通本专科生扩张类似,我国研究生教育的大规模扩张是中央政府在未大规模增加财政性教育投入的情况下,通过调整研究生招生指标来激发地方政府举办研究生教育的积极性。

调研发现,省级层面对两大要素的配置可以分为三种情况,如表1 所示。一是明确扩大研究生招生规模,同时提高研究生经费保障水平,其代表是上海市;二是未明确研究生扩招规模,同时提升经费保障水平,其代表是浙江省;三是未明确研究生扩招规模,同时经费保障水平不变甚至降低,代表是湖北省和陕西省。

表 1 各省研究生经费投入和名额分配模式

|

研究生招生名额 |

||

扩招规模明确 |

扩招规模未明确 |

||

研究生经费保障水平 |

不变或降低 |

|

III.湖北省(经费保障水平总体降低、竞争加剧); 陕西省(实施学费调整;生均经费保障水平降低) |

提高 |

I.上海市(经费保障水平上升;考虑学费调整;市属高校扩招15%) |

II.浙江省(提高奖助、考虑学费调整;生均拨款标准提高)

|

|

来源:作者根据调研情况和公开资料整理。

在研究生经费保障水平方面,全国已有26个省份实施了研究生的学科差异化拨款,一般是将研究生生均经费折算为本科生生均经费的一定倍数。例如,2021年上海市生均拨款标准中,本科生为1,硕士研究生为2,博士研究生为3。浙江省计划内全日制博士研究生拨款等于本科生生均拨款的3倍,计划内全日制硕士研究生按本科生生均拨款的2倍拨款,不区分学硕和专硕。

近年来,各省研究生的生均拨款水平持续上升。2019年浙江省硕士和博士的生均拨款标准分别为2.3万元/人和3.45万元/人。2021年浙江省本科生生均拨款基数调整为1.25万元,博士研究生(学术类/专业类)生均拨款上升为3.75万元、硕士研究生(学术类/专业类)生均拨款提高到2.5万元。陕西省同样实施了研究生生均拨款标准,按照本:硕:博=1:2:3的比例进行折算。

除了生均拨款,学费和奖助学金也影响研究生经费保障水平。由于长期实施高校学费冻结,各省学术型研究生的学费多年来保持在硕士生8000元和博士生1万元的水平。在学费调整方面,部分省份调整了本科生学费,但是研究生学费尚未调整。陕西省现行公办高校学费标准是2000年制定的,近20年未有重大变化。 2021年秋季陕西省上调本科学费30%。2020年秋季开始,浙江省全日制普通本科实施学分制收费,分为专业学费和学分学费。

在奖助学金方面,全国学生资助管理中心2020年委托北京大学中国教育财政科学研究所进行的“本专科生和研究生就学费用调查”显示,若不区分院校类型、地理区域、年级等因素,学术型硕士生和专业型硕士生的年平均生活费分别为7297元和7787元,学术型博士生为10062元。硕士研究生的国家助学金标准自2014年以来一直执行每生每年6000元;从2017年开始,中央高校博士生的国家助学金标准提高到每生每年15000元,地方高校博士生每生每年不低于13000元。因此,大量硕士研究生和部分博士研究生存在未满足的资助需求。这一资助需求缺口将随着招生规模的扩大,形成对高校沉重的资助补贴压力。2021年,财政部、教育部、人民银行和银保监会发布《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》,提出全日制研究生每人每年申请贷款额度由不超过12000元提高至不超过16000元,这有助于提升研究生教育的可负担性。

二、研究生教育扩张中的交叉补贴

当前,我国研究生教育事业发展尚未建立起独立的财政支持体系,因而形成了在院校内部通过多种渠道对研究生教育进行补贴的局面。交叉补贴是高校中普遍存在的现象,它是指高校利用来自不同功能的收入流来补贴其他业务,如利用教学收入补贴科研或社会服务,反之亦然(James,1986)。近年来,国际研究发现高校常利用本科生学费收入补贴研究生教育,尤其是利用国际本科生学费来补贴研究生教育(Shih,2016),或者利用学费补贴奖助学金缺口(Rose & Sorensen,1992),或者利用本科生收费来补贴高校的科研(Ehrenberg,Rizzo & Jakubson, 2003),或者利用理工科来补贴人文学科的科研(Greenwood,2011)。

交叉补贴一方面反映了高校经费的充足性及其使用的自主性,另一方面也反映了学校的策略性投资战略。近年来,随着研究生教育与院校科研产出、尤其是与院校排名和声誉的关系日益密切,我国高校愈加重视加大研究生教育投入。在政府财政性研究生教育投入微调和学费不变的条件下,高校有很强的动机利用其他收入来支持研究生培养,以协助院校在战略性关键领域内实现研究生规模扩张。

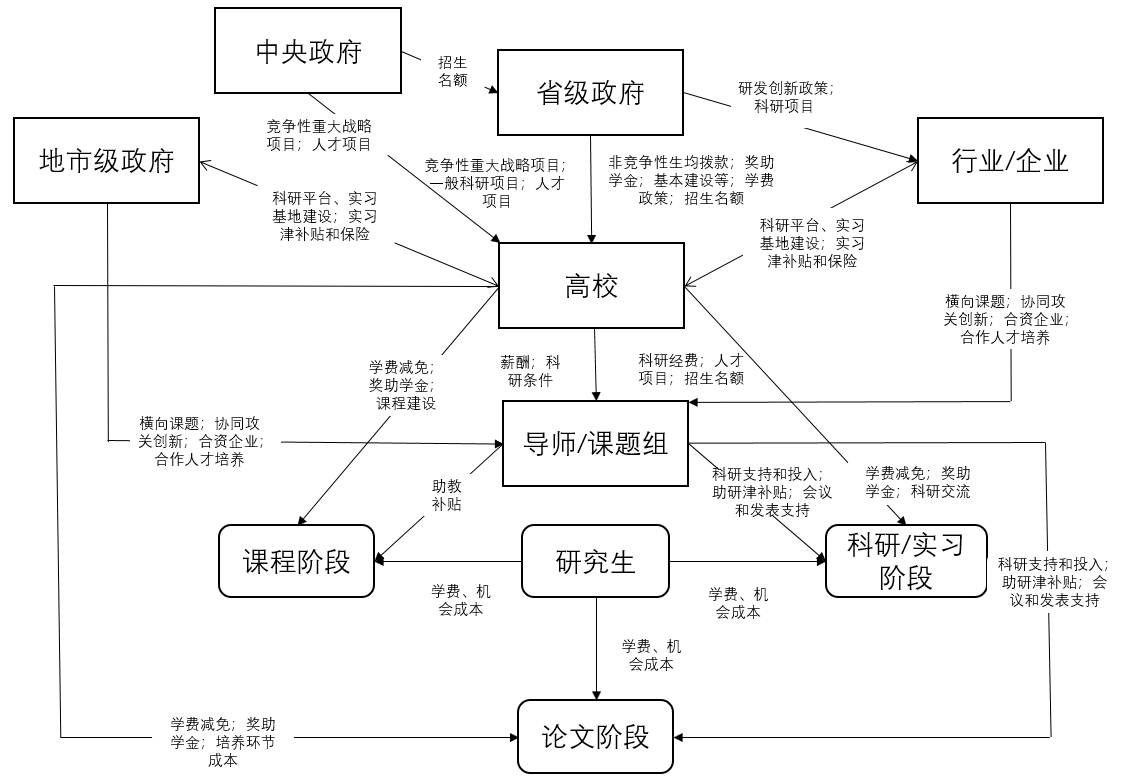

当前,我国高校普遍利用交叉补贴来支持研究生教育。通过院校调研,课题组发现我国高校内部主要通过以下渠道对研究生教育进行交叉补贴(参见图1):

第一,本科生教育对研究生教育的补贴。这是一种国际通行的做法(Shih,2016)。在我国当前奖助体系下,研究生通过担任本科生课程的助教获得资助。

第二,“双一流”建设经费部分用于研究生教育。“双一流”高校和“双一流”学科建设经费包括学科建设、实验室建设、公共服务体系建设,也包含国际合作与交流和大学文化建设等,其中学科建设经费是主体。一般高校会统筹安排使用这部分经费,用于高层次人才引进、实验室建设、课程建设和国际交流。

第三,高校大量补贴研究生的奖助学金。为了保证研究生学业奖学金的覆盖面和水平,多数高校在政府规定的比例外为硕士研究生和博士研究生提供了学业奖学金。政府对资助的拨款基本不能覆盖高校的学业奖学金成本,例如陕西省某“双一流”高校每年用于研究生奖助的金额达到1.2亿元,其中学校投入4000余万元。调研还发现,2018年以来浙江省某“双一流”高校的研究生资助经费大约33-36%来自于财政拨款,37-39%来自导师或者课题组的科研项目,24-28%来自于学校自筹经费。

第四,研究生培养采用了“事实上的弹性学制”。直博、硕转博、公开招考博士生的学制不同,但是延期情况十分普遍。目前,研究生财政性拨款按照正常学制拨付,在正常学制之外的研究生培养成本没有得到补偿。在延期期间,一般由院校和导师提供补贴,包括:(1)院校提供延期期间的住宿费用,延期学生仅缴纳住宿费,但是未补偿机会成本;(2)教师薪酬和机会成本,导师继续对延期学生进行指导,由高校支付教师薪酬,导师负担这部分时间和实验室设备设施的机会成本;(3)导师为延期学生提供基本的津补贴;(4)延期学生有可能不缴纳学费,学校需承担此成本。

第五,在科教融合和产教融合培养模式下,高校科研团队、企业、地方政府通过多种渠道分担了研究生培养成本。例如,浙江省多所高校在省内多个地市建立了地方研究院。地方政府通过无偿划拨土地、建设设备设施、提供地方编制、提供学生的生活和科研补贴、住宿和保险等方式,为研究生在当地开展科研项目提供了支持。

综上所述,在研究生培养的课程阶段、科研/实习阶段和论文阶段,校内外多个主体通过多种渠道为研究生教育提供了补贴,如下图1所示。目前,由于数据限制,各类交叉补贴的规模还难以估计,但其对研究生培养的支持性作用不容忽视。

图 1 研究生交叉补贴主体和渠道

来源:作者根据调研资料整理。

三、交叉补贴与研究生教育事业发展

综上所述,我国研究生教育事业发展正处于新的发展阶段。在从精英化向大众化研究生教育转型的过程中,我国出现了以交叉补贴来支持研究生教育扩张的院校内资源配置方式。这种资源配置方式的积极意义在于,它使得部分高校能够利用自身学科禀赋和所处区域的优势,最大限度地动员所有可以用于研究生教育的资源;使得这些高校得以与其他市场化或非市场化主体来分担研究生教育的培养成本,从而缓解了研究生教育扩张的财政压力。院校内部的交叉补贴与院校外部的成本分担有机结合,形成了我国研究生教育发展的筹资新模式。

值得注意的是,交叉补贴能力的强弱成为制约高校研究生教育扩张的核心要素。由于交叉补贴能力的差异,我国不同地区、不同隶属关系和不同学科禀赋高校研究生教育的扩张出现了分化。交叉补贴的存在为研究生教育投入体系的建设带来一些挑战。

首先,交叉补贴掩盖了研究生教育的真实成本,形成了对高校研究生事业发展的“软预算约束”。“十三五”期间我国研究生年均招生规模增长7.68%,调研中部分学校过去五年的硕士招生规模扩张超过50%。例如,西安某高校部分学科的专业硕士研究生规模两年内扩张了一倍。学院认为在这么窄的学科领域内培养这么多研究生非常困难,实验室、师资和奖助都难以配套,毕业生的就业前景也堪忧。但是,在交叉补贴的模式下,院系对成本压力和培养难度加大的感受不明显;政府主管部门对研究生扩张带来的成本压力也不敏感。这二者会导致研究生培养规模与科研事业发展规模不匹配,造成教育投入的浪费。

其次,交叉补贴的存在掩盖了研究生事业发展财政性投入的不足。湖北省和陕西省承接了大量的中央部委划转院校,其高等教育规模与地方经济发展和政府财政能力不相称。这两省难以根据研究生事业的发展趋势来提供相应的财力支持。在短时期内,省属高校可以通过交叉补贴等方式来弥补研究生培养成本的缺口,但是长期来看,这不足以解决研究生扩招带来的巨大财政压力。

再次,交叉补贴使得差异化学科拨款和学费调整的可行性降低。2020年央属高校调整了基础学科、临床医学等学科的研究生拨款系数。调研发现,部分获得上述增量拨款的高校在校级进行了统筹安排。交叉补贴可能会消解差异化学科拨款的激励作用:差异化学科拨款产生了“收入效应”,提高了院校的可支配财力;但是没有产生“价格效应”,未能降低基础学科等研究生培养单位的成本,难以激励这些单位提高培养质量。此外,交叉补贴导致难以估计家庭和学生应该负担的成本,因而难以通过学费调整来降低扩招带来的财政压力。

最后,交叉补贴有可能加剧区域间、院校间和学科间研究生事业发展规模和质量的分化。如前所述,交叉补贴的能力决定了院校能否迅速扩张研究生规模。部分“双一流”高校已经较为迅捷地建立起“与行业科教融合”和“与地方政府产教融合”的成本分担模式,提升了自身资源汲取能力和在校内进行交叉补贴的能力。但是少数高校的成功并不意味着这是一种可以复制的模式,其他高校的科研能力和声誉制约了它们的模仿能力。

交叉补贴使得高校可以将不同渠道的资源统筹用于研究生教育培养,但是院校资源总量没有变化。这种资源配置方式只有更好地与成本分担相结合,才能解决研究生事业发展财政性投入不足的问题。未来一个阶段,应深入研究高校与社会成本分担和高校内交叉补贴之间的关系,从而更好地完善研究生教育投入政策体系。

Gumport, P. J. (1993). Graduate Education and Organized Research in the United States. In The research foundations of graduate education (pp. 225-260). University of California Press.

Ehrenberg, R. G., Rizzo, M., & Jakubson, G. (2003). Who bears the growing cost of science at universities? NBER working paper series 9627, http://www.nber.org/papers/w9627.

Ehrenberg, R. G. (2005). Graduate education, innovation and federal responsibility. Presentation at the ORAU/CGS Conference on Graduate Education and American Competitiveness, Washington DC, March 9, 2005.

James, E. (1986). Cross-subsidization in higher education: does it pervert private choice and public policy? In Levy, D. et al. (1986) Private Education: Studies in choice and public policy. London: Oxford University Press.

Shih, K. (2016). The impact of international students on us graduate education. Available at SSRN 2832996. UC Davies Working paper series, https://globalmigration.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk821/files/inline-files/shih.pdf.

Rose, D. C., & Sorensen, R. L. (1992). High Tuition, financial aid, and cross-subsidization: do needy students really benefit? Southern Economic Journal, 66-76.

Greenwood, D. (2011), The End of Cross Subsidization: University Finances and Online Learning. Hofstra University Legal studies research paper series No. 11-15. https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Greenwood-2/publication/228167229_The_End_of_Cross_Subsidization_University_Finances_and_Online_Learning/links/573de2dc08ae298602e6d22c/The-End-of-Cross-Subsidization-University-Finances-and-Online-Learning.pdf.

1

1

[*] 杨钋,北京大学教育学院长聘副教授。课题组主要成员:王蓉、郭建如、杨钋、魏建国、周森、康乐、毕建宏、周娟。